Educación ambiental integral en la primera infancia: una revisión de experiencias educativas

Educação ambiental abrangente na primeira infância: uma revisão das experiências educacionais

Comprehensive environmental education in early childhood: a review of educational experiences

Pilar Tatiana Gómez Bohórquez 1  https://orcid.org/0000-0002-2574-5119

https://orcid.org/0000-0002-2574-5119

María Camila Espinosa Vega 1  https://orcid.org/0000-0003-4157-7300

https://orcid.org/0000-0003-4157-7300

Johanna Alexandra Quiroga Carreño 1  https://orcid.org/0000-0002-7727-9631

https://orcid.org/0000-0002-7727-9631

(1) Universidad de La Salle, Colombia

Resumen. Este artículo tiene por objetivo analizar experiencias educativas en primera infancia que aborden como eje central la reflexión sobre los conflictos ambientales, destacando el derecho de niñas y niños a participar activamente en la construcción de soluciones sostenibles en sus territorios. A partir de un estudio de corte cualitativo optando por el análisis documental, se abordan temas clave como la participación infantil en la educación ambiental, la alfabetización ambiental desde los primeros años, el desarrollo del pensamiento crítico y las habilidades sociales como eje transversal en los procesos educativos. La metodología incluyó un análisis documental a través del software Atlas.ti versión 9.1.3. creando redes semánticas que vinculan subcategorías con los temas principales; los resultados resaltan la importancia de reconocer a las infancias como actores fundamentales en el diseño de experiencias educativas, la necesidad de integrar los conflictos ambientales en los currículos educativos desde la primera infancia desde tres posibles enfoques la educación ambiental como un proceso orientado a mejorar la calidad de vida, como un medio para el desarrollo de la personalidad, y como una herramienta para comprender la relación de las niñas y los niños con su entorno. El estudio subraya la importancia de involucrar a la escuela, familias y comunidades para formar ciudadanías ambientalmente conscientes y críticos

Palabras claves: educación ambiental integral; primera infancia; alfabetización ambiental; participación infantil; experiencias educativas.

Resumo. Este artigo analisa as experiências educativas da primeira infância em relação aos conflitos ambientais, destacando o direito de meninas e meninos de participar ativamente na construção de soluções sustentáveis em seus territórios. A partir de uma análise documental, são abordados temas-chave como a participação infantil na educação ambiental, a alfabetização ambiental desde os primeiros anos, o desenvolvimento do pensamento crítico e das habilidades sociais como eixo transversal nos processos educativos. A metodologia incluiu uma análise documental por meio do software Atlas.ti 9.1.3. criando redes semânticas que vinculam subcategorias aos temas principais; os resultados ressaltam a importância de reconhecer as infâncias como atores fundamentais no desenho de experiências educativas, a necessidade de integrar os conflitos ambientais nos currículos educacionais desde a primeira infância sob três possíveis enfoques: a educação ambiental como um processo orientado a melhorar a qualidade de vida, como um meio para o desenvolvimento da personalidade e como uma ferramenta para compreender a relação de meninas e meninos com seu entorno. O estudo destaca a importância de envolver a escola, famílias e comunidades para formar cidadanias ambientalmente conscientes e críticas.

Palavras-chave: educação ambiental integral; primeira infância; alfabetização ambiental; participação infantil; experiências sociais e educativas.

Abstract. This article analyzes early childhood educational experiences in relation to environmental conflicts, highlighting the right of children to actively participate in building sustainable solutions within their territories. Through a documentary analysis, key topics are addressed, such as children’s participation in environmental education, environmental literacy from an early age, critical thinking development, and social skills as a transversal axis in educational processes.

The methodology included a documentary analysis using Atlas.ti software, creating semantic networks that link subcategories with main themes; the results underscore the importance of recognizing children as fundamental actors in designing educational experiences, the need to integrate environmental conflicts into educational curricula from early childhood through three possible approaches: environmental education as a process aimed at improving quality of life, as a means for personality development, and as a tool for understanding the relationship between children and their environment. .

Keywords: comprehensive environmental education; early childhood; environmental literacy; child participation; educational experiences.

1. Introducción

El presente artículo analiza diversas experiencias educativas en la primera infancia que abordan la educación ambiental integral como eje central de reflexión sobre los conflictos ambientales, destacando el derecho de niñas y niños a participar activamente en la construcción de soluciones sostenibles en sus territorios. El análisis aquí presentado establece la importancia de considerar las perspectivas desde las voces de las infancias en la construcción de soluciones sostenibles, destacando la intersección entre la educación, el medio ambiente y sus derechos.

Es importante señalar que, para su desarrollo, se realizó una búsqueda documental rigurosa en bases de datos académicas como Google Académico, Scopus, Dialnet, Redalyc, así como en repositorios de instituciones de educación superior de alta calidad en Colombia y América Latina. El proceso de selección incluyó artículos académicos, informes de investigación y estudios previos publicados en un rango de tiempo comprendido entre 2018 y 2024, con el objetivo de garantizar un análisis actualizado y pertinente sobre la educación ambiental en la primera infancia. Esta revisión permitió identificar tendencias, enfoques y experiencias significativas que han abordado la temática desde diversas perspectivas pedagógicas y contextuales.

La problemática, por un lado, se sitúa en la necesidad de reconocer que las niñas y los niños deben ser considerados sujetos de derechos en relación con la educación ambiental, aspecto que expone de manera clara la Convención sobre los Derechos del Niño desde sus primeros años de vida, por tanto, abordar las experiencias sociales y educativas pensadas y desarrolladas para la primera infancia, cobra relevancia en el contexto actual de la crisis climática y desafíos medioambientales a nivel global que se viven en los territorios donde habitan las infancias, se ha podido establecer que algunas propuestas educativas no abordan de manera suficiente ni pertinente la formación de ciudadanías ambientalmente conscientes, críticas y activas desde la infancia.

En este marco, el análisis se sustenta en referentes teóricos clave como Barragán y Espinosa (2024) con relación a la construcción de experiencias pedagógicas significativas; Roth (1992) sobre la alfabetización ambiental y el desarrollo del pensamiento crítico; Quiroga (2019) en cuanto a la reconceptualización de la infancia y su rol en la transformación social, como Ospina y Villamizar (2022), quienes destacan la importancia de la participación infantil como expresión contemporánea de las infancias. La articulación de estas categorías resulta fundamental, pues permite comprender la educación ambiental como un proceso integral en el que convergen dimensiones cognitivas, sociales y éticas. Al vincular la alfabetización ambiental con la participación infantil y el desarrollo del pensamiento crítico, se evidencia cómo la educación ambiental en la primera infancia no solo contribuye a la formación de conocimientos, sino que también potencia la agencia de las niñas y los niños como actores clave en la transformación de su entorno.

De este modo, el análisis propuesto en este artículo no solo busca identificar buenas prácticas en educación ambiental, sino también visibilizar la importancia de diseñar experiencias educativas contextualizadas que fomenten una ciudadanía ambientalmente responsable desde los primeros años de vida, reconociendo a las niñas y los niños como agentes transformadores ante los conflictos ambientales de los que forman parte y de los que no deben ser excluidos. Esto implica considerar que las experiencias:

Debe ser comprendidas desde una perspectiva que trascienda su visión instrumental tradicional. En lugar de limitarnos a considerarlas como meras herramientas, debemos vincularlas a los niveles ético, axiológico y político que las atraviesan. Es importante recalcar que, al identificar las regularidades en las prácticas y las experiencias, y luego reflexionar sistemáticamente sobre ellas, puede surgir la teoría. (Barragán y Espinosa, 2024, p. 56).

Se trata de fomentar su alfabetización ambiental y participación activa mediante experiencias que contribuyan a desarrollar y potenciar sus capacidades, permitiéndoles enfrentar los desafíos ambientales globales de manera contextualizada y sostenible, tomando en cuenta las particularidades del territorio en el que habitan y su rol dentro de las comunidades.

El análisis de los documentos revela una tendencia en la literatura que destaca cuatro aspectos clave: la participación activa de la primera infancia en la educación ambiental, la alfabetización ambiental desde los primeros años de vida, el desarrollo del pensamiento crítico junto con habilidades sociales, y los conflictos ambientales como un eje transversal en los procesos educativos.

Participación activa de la primera infancia en la educación ambiental. Un hallazgo clave en la literatura, es que la participación de las niñas y los niños en las experiencias de aprendizaje de carácter ambiental se reconoce como esencial, no son vistos meramente como observadores en el desarrollo de iniciativas ambientales, sino como agentes activos en su proceso de desarrollo y aprendizaje, con capacidad de influir, conservar y cuidar su entorno. No obstante, un problema recurrente es la falta de estructuración formal de esta participación, aunque las niñas y los niños son reconocidos como sujetos participativos, las experiencias de aprendizaje no siempre garantizan que sus apuestas, voces y acciones se traduzcan en cambios concretos dentro de sus contextos ambientales, en consecuencia, es esencial pensar en cómo diseñar experiencias de aprendizaje situadas que realmente permitan a la primera infancia intervenir en el abordaje y solución de problemas ambientales reales, empoderándolos para que se sientan con la capacidad de incidir en su entorno y convertirse en agentes trasformadores en el lugar donde habitan.

Alfabetización ambiental desde los primeros años de vida. La literatura revisada revela que la alfabetización ambiental busca dotar a las niñas y los niños de las capacidades necesarias para comprender y actuar ante las problemáticas ambientales propias del territorio donde habitan, por tanto, esta alfabetización implica el diseño de experiencias de aprendizaje centrados en las prácticas y valores que favorezcan un comportamiento sostenible tanto en la familia, la escuela y la comunidad.

A pesar de la relevancia que pone de manifiesto los estudios abordados, existe una evidente falta de proyectos, programas o estrategias bien estructuradas que garanticen una alfabetización ambiental sistemática en los primeros años de educación, la brecha en este campo radica en cómo integrar efectivamente los conflictos ambientales dentro del currículum educativo pensado para la primera infancia, considerando las capacidades de los niños en sus primeros años, este vacío acentúa la necesidad de investigar y proponer enfoques pedagógicos emergentes y situados que promuevan una alfabetización ambiental contextualizada a favor de la infancia, que fomente una ciudadanía ambiental desde la infancia, desarrollando su capacidad para la toma de decisiones informadas sobre el cuidado del ambiente.

Desarrollo del pensamiento crítico junto con las habilidades sociales. El análisis de la literatura seleccionada para este artículo, deja ver que el desarrollo del pensamiento crítico junto con las habilidades sociales, son fundamentales en la formación integral de la primera infancia, especialmente cuando se aborda desde una perspectiva de educación ambiental, donde se considera que el pensamiento crítico permite a los niños analizar y reflexionar sobre los problemas ambientales presentes en su territorio, cuestionar las causas e indicar desde sus voces posibles soluciones. No obstante, surge la necesidad de fomentar la capacidad de toma de decisiones informadas y a su vez, fortalecer la empatía y la colaboración para el desarrollo de las habilidades sociales como la comunicación efectiva, la resolución de conflictos y el trabajo en equipo, lo cual, les permitirá participar activamente en la exploración de soluciones conjuntas a los desafíos ambientales presentes en el lugar donde habitan.

Los conflictos ambientales como eje transversal en la educación. Con relación a este aspecto, se revela a partir del análisis que muchos programas, proyectos y estrategias pedagógicas se centran en temas generales como la conservación del medio ambiente, el reciclaje o el respeto por la naturaleza. No obstante, los conflictos ambientales específicos que afectan su calidad de vida, como la deforestación, la contaminación o la pérdida de biodiversidad, no siempre se abordan de manera contextualizada, por lo que es imperante hablar y poner de manifiesto sobre el contexto de las escuelas, las familias y las comunidades, estos problemas en la educación ambiental desde la primera infancia, de manera que las niñas y los niños puedan comprender las realidades ambientales locales y globales a las que se enfrentan en su territorio. En este sentido, es fundamental, explorar cómo los maestros, las familias y las comunidades pueden diseñar experiencias que aborden no solo la problemática ambiental general, sino también los desafíos específicos que afectan a las comunidades y territorios donde habitan los niños. Al hacerlo, se permitirá a las y los niños desarrollar una comprensión más profunda de las relaciones entre el ser humano y el entorno-ambiente, y se les educará para enfrentar los desafíos futuros con mayor conocimiento y responsabilidad social.

2. Material y métodos

El estudio se inscribe en el paradigma cualitativo mediante el análisis documental, se abordan temas clave como la participación infantil en la educación ambiental, la alfabetización ambiental desde los primeros años, el desarrollo del pensamiento crítico y las habilidades sociales como eje transversal en los procesos educativos.

Se realizó un análisis documental configurado por treinta documentos de investigación, como: artículos y trabajos de grado de niveles de pregrado y posgrado, debidamente seleccionados, que dan cuenta de experiencias educativas en educación ambiental desarrolladas para y con las niñas y los niños, este corpus documental se seleccionó a partir de un rastreo en bases de datos especializadas, como son: SCOPUS, LATINDEX, EBSCO, REDALYC, DIALNET, SCIELO; tambien se acudio a repositorios de instituciones de educación superior de alta calidad, tales como la Universidad Pedagógica Nacional, Universidad de la Sabana, Universidad Mariana, Pontinficia Universidad Católica de Perú y Universidad Técnica del Norte (Ecuador). En el rastreo se encontraron artículos de investigación e informes de investigación, los documentos seleccionados comprendieron un tiempo de publicación entre el 2018 y 2024. La siguiente tabla presenta la relación entre los años y el origen nacional o internacional del corpus teórico objeto de análisis.

Tabla 1. Categorización corpus investigativo

|

Año |

Total, documentos por año |

Total, por origen |

|

|

Nacional (col) |

Internacional |

||

|

2024 |

3 |

15 |

15 |

|

2023 |

5 |

||

|

2022 |

5 |

||

|

2021 |

9 |

||

|

2020 |

5 |

||

|

2019 |

2 |

||

|

2018 |

1 |

||

Fuente: Elaboración propia, 2024.

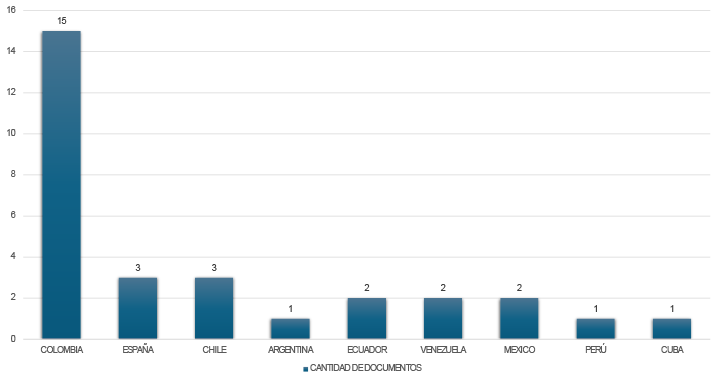

La distribución a partir del origen de los documentos encontrados en las bases de datos consiste en el 50% desde Colombia, el 10% son de origen español, el 10% son de Chile, el 9% del total de documentos provienen de Argentina, Perú y Cuba, y el 20% del corpus documental proviene de Ecuador, Venezuela y México, tal y como los presenta la siguiente figura.

Figura 1. Relación país y cantidad de documentos

Fuente: Elaboración propia.

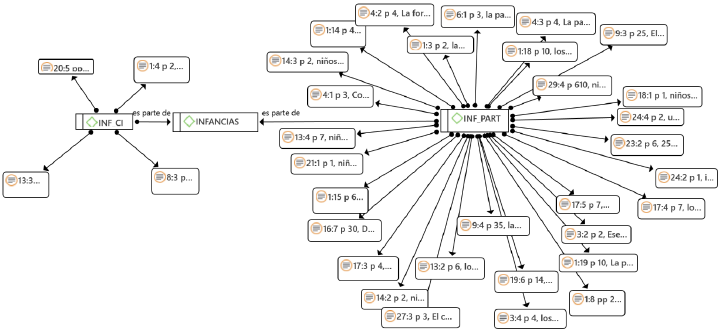

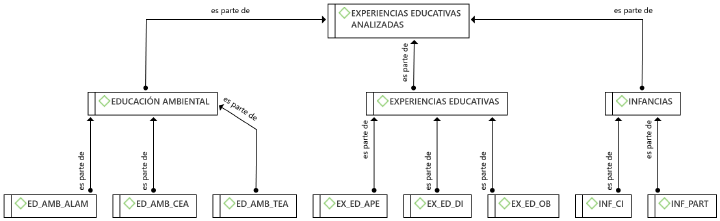

El corpus documental requirió de un proceso de codificación abierta que permitió “identificar categorías relevantes. [Al crear] nuevos códigos a medida que se lee el texto y se les da un nombre teórico o analítico” (Gibbs, 2012, p. 190), para llevar a cabo este proceso se inició con lectura de los diferentes documentos, posteriormente se identificaron las categorías centrales: educación ambiental, infancias y experiencias educativas. A raíz de estas fueron establecidas una serie de subcategorías que permitieran la comprensión más amplia de cada una de las categorías.

La siguiente tabla presenta la relación entre categorías subcategorías y códigos de análisis, estos últimos, permiten agrupar la categoría y la subcategoría en el proceso de codificación.

Tabla 2. Relación entré categorías, subcategorías código de análisis

|

Categoría |

Subcategoría |

Códigos |

|

Educación ambiental |

Alfabetización ambiental |

ED_AMB_ALAM |

|

Comprensiones sobre educación ambiental |

ED_AMB_CEA |

|

|

Temáticas en educación ambiental |

ED_AMB_TEA |

|

|

Infancias-Primera Infancia |

Participación |

INF_PART |

|

Comprensiones sobre infancias |

INF_CI |

|

|

Experiencias sociales y educativas |

Objetivos |

EX_ED_OB |

|

Propuesta didáctica |

EX_ED_DI |

|

|

Actores participes en la experiencia |

EX_ED_APE |

Fuente: elaboración propia.

Para el propósito de la decodificación y análisis de la información se identificó como pertinente hacer uso de Atlas.ti, verisión 9.1.3. un Software de análisis cualitativo de datos asistido por computadora –CAQDAS– (por sus siglas en ingles Computer- Aided Qualitative Data Analysis), mediante este tipo de programas se logra “una aproximación cualitativa a los datos cualitativos, es decir que intentan asistir al investigador para interpretarlos, mediante la identificación y codificación de temas, (…) para llegar a explicar localmente un fenómeno” (Vasilachis, 2006, p. 248-49), este software favoreció la identificación de las subcategorías en el corpus documental gracias a las posibilidades que ofrece y que permiten relacionar la información codificada de forma textual y visual mediante el uso de anotaciones sobre los documentos, redes semánticas y nubes de palabras.

En primer lugar, las anotaciones sobre los documentos favorecieron el proceso de lectura y comprensión de los mismos, pues permite construir el contexto, el seguimiento y la reflexión emergente de la decodificación. En segundo lugar, las redes semánticas permiten visualizar las relaciones que se construyen entre categorías, así como entre estas con las subcategorías establecidas, esta representación facilita el posterior análisis y la presentación de los resultados del estudio. En tercer lugar, las nubes de palabras permiten dar cuenta de los conceptos concurrentes en el análisis, por lo tanto, se constituyen en un medio para favorecer el proceso de interpretación y comprensión de la información.

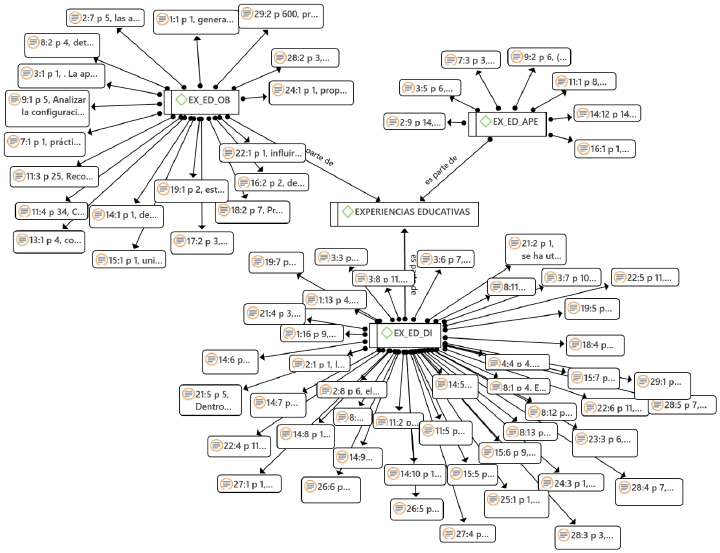

Gracias al análisis que favorece el software se identificó que con relación a la categoría de educación ambiental, emergen como subcategorías en el corpus documental la necesaria referencia a la alfabetización ambiental como un asunto que toma relevancia en las actuales experiencias educativas fomentadas en los países objeto del análisis, también se encuentran presentes las comprensiones sobre educación ambiental que subyacen a las experiencias educativas analizadas; así como las temáticas que son consideradas como objeto de la educación ambiental en contextos educativos. El proceso de decodificación de la información, permitió identificar que la categoría de infancia en el corpus documental se encuentra relacionada con las comprensiones mismas que se encuentran en la base de las puestas de formación relacionadas con educación ambiental y una postura relacionada con la consideración sobre la participación que tienen las infancias en el diseño y el desarrollo mismo de las experiencias. Finalmente, en relación con la categoría de experiencias sociales y educativas emergieron como subcategorías los diversos objetivos de las experiencias, la importancia de la didáctica en el diseño y ejecución de la propuesta y los actores que participaron en su desarrollo, estos elementos son una constante en los documentos analizados y permiten dar cuenta del éxito pedagógico de las rutas formativas en educación ambiental emprendidas con las infancias.

Teniendo en cuenta lo presentado hasta el momento, en la siguiente figura se puede observar la red semántica del estudio en general, la cual, fue construida en Atlas.ti y favorece la visualización de forma general de las relaciones que emergieron entre las categorías (educación ambiental, experiencias educativas, infancias) y las correspondientes subcategorías las cuales son presentadas mediante los códigos asignados ya presentados en la tabla 2.

Figura 2. Red semántica general

Fuente: elaboración propia.

3. Resultados

Las experiencias educativas que configuraron el corpus documental para dar cuenta de las principales características de la educación ambiental en el marco de los conflictos ambientales y su abordaje en las infancias, tienen en común el interés por la promoción de la participación de los niños y niñas en el desarrollo de las experiencias didácticas, desde su consideración como sujetos participes de su proceso formativo de manera activa, así como interlocutores válidos en la preocupación por el cuidado del ambiente.

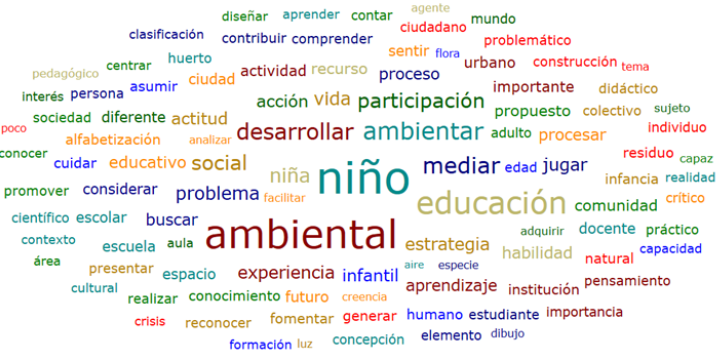

En la figura 3 se presentan los términos concurrentes en el proceso de codificación de los documentos, lo que permite identificar a los niños y niñas como los sujetos centrales en las experiencias educativas abordadas; la educación es otro término central, ante el cual es pertinente considerar que el 100% de las propuestas se diseñaron y ejecutaron en educación formal; el interés por desarrollar habilidades relacionadas con la toma de conciencia ambiental es otro término que es considerado como concurrente en las experiencias abordadas. Un concepto que igualmente requiere intención es el de juego, el cual, se sitúa como estrategia didáctica para favorecer el logro de los aprendizaje en los escolares.

Figura 3. Términos concurrentes en el proceso de codificación

Fuente: elaboración propia.

Los términos concurrentes, presentados previamente ponen de manifiesto la relación la educación en general y la necesidad de promover la educación ambiental en las infancias como un medio para promover la participación de los niños y niñas en un asunto que nos convoca a todos. En las siguientes páginas se presentan los resultados del análisis realizado a partir de las categorías establecidas en el proceso de decodificación: educación ambiental, infancias-primera infancia, experiencias sociales y educativas.

4. Enseñanza de la educación ambiental en y con las infancias

Los resultados del análisis constatan la importancia de promover espacios de educación ambiental desde la primera infancia considerando que:

La educación debe dotar a las y los estudiantes de conocimientos, competencias, valores y actitudes para hacer frente a los dramáticos desafíos interrelacionados a los que se enfrenta el mundo: la crisis climática, la pérdida masiva de biodiversidad y otros desafíos relativos al medioambiente y la sostenibilidad. (UNESCO, 2022, p. 13)

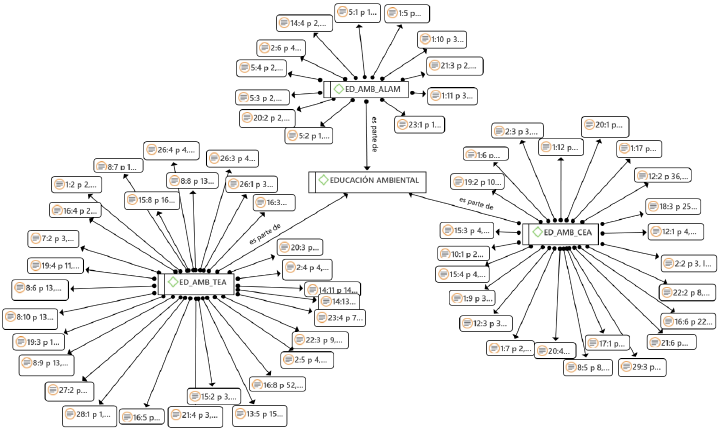

Las experiencias educativas consideran, por un lado, la importancia de construcción de conocimientos y por el otro, el desarrollo de habilidades sociales y de competencias que permitan a las niñas y los niños formarse como ciudadanos para conocer y actuar desde horizontes éticos sobre los desafíos ambientales del ahora y los de su futuro, en la siguiente red semántica se visibilizan las citas que corresponde a cada una de las tres subcategorías que corresponden a la educación ambiental (Alfabetización ambiental, Comprensiones sobre educación ambiental, Temáticas en educación ambiental).

Figura 4. Red semántica categoría Educación ambiental

Fuente: elaboración propia.

Las experiencias educativas materializadas a través de artículos de investigación, de reflexión o informes de investigación abordan la educación ambiental desde tres perspectivas; a saber: la educación ambiental como proceso de enseñanza y aprendizaje orientado hacia la mejora de la calidad de vida; la educación ambiental como medio para el desarrollo de la personalidad y finalmente, la educación ambiental como proceso que permite la comprensión de la relación de un sujeto con el entorno y con los otros seres que están en el planeta.

La educación ambiental como proceso de enseñanza y aprendizaje orientado hacia la mejora de la calidad de vida gracias a las posibilidades que ofrece para el desarrollo del pensamiento crítico al confrontar al sujeto con la realidad, buscando la toma de conciencia en la búsqueda de posibilidades de la supervivencia (Solarte y Villota, 2022; Melo y Herrera, 2021; Galvis, 2020). La relación entre la calidad de vida y la educación ambiental se vincula con asuntos como los mencionados previamente, la toma de conciencia sobre el ambiente, el desarrollo del pensamiento crítico y la supervivencia de los humanos; a los que se suma el pensar en la vida saludable, sostenible y en perspectiva de futuro (Morales, 2023).

La educación ambiental, comprendida desde la relación con la calidad de vida humana, debe aportar a la comprensión de la importancia de la sostenibilidad desde los primeros años de vida, tal y como lo sostiene el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, apoyando la educación continua y que enfocada en el medio ambiente implica:

Adoptar medidas para enseñar a los niños sobre el cambio climático, el medio ambiente y la adopción de medidas responsables y sostenibles. Esto dotará a niños y jóvenes de las habilidades necesarias para construir el espacio verde, economías y asumir los empleos verdes del mañana. (UNICEF, 2023, p. 1)

Hoy las experiencias educativas en y para la educación ambiental asumen el reto de procurar una educación para la adaptación a los cambios ambientales en donde la sostenibilidad es parte importante en tanto permite la consideración de oportunidades relacionadas con la nutrición, la salud, la equidad y la economía de los diferentes grupos poblacionales; en los primeros años, estas oportunidades son constituidas desde la interacción con la naturaleza través del juego, la construcción de huertas, el reconocimiento de los territorios, entre otros medios que serán objeto de análisis más adelante.

La segunda perspectiva identificada en relación con las comprensiones de educación ambiental en las experiencias educativas la sitúan como un medio para el desarrollo de la personalidad, en tanto, estructura el comportamiento social gracias a los aprendizajes significativos que logran los niños y niñas (Melo y Herrera, 2021; Prosser et al., 2021), en la “exploración del entorno y refuerza el sentido de confianza personal, impulsando la adquisición de aptitudes para el establecimiento de conexiones sociales y una mayor comprensión de la naturaleza” (Casillas-Zapata y Adame-Rivera, 2024, p. 3). Teniendo en cuenta lo anterior, es posible afirmar que la educación de calidad e integral tiende hacia la gestión de oportunidades de enseñanza y aprendizaje en donde las niñas y los niños construyan su personalidad reconociéndose como sujetos que interactúan en un entorno, como pertenecientes a un lugar, a su planeta y las necesarias responsabilidades que esto implica.

La tercera perspectiva identificada en las experiencias abordas parte de considerar la educación ambiental como un proceso que permite la comprensión de la relación de un sujeto con el entorno y con los otros seres que están en el planeta (Casillas-Zapata y Adame-Rivera, 2024; Melo y Herrera, 2021; Acuña y Quiñones, 2020; Galvis, 2020; Moscoso, 2020). Esta perspectiva resalta la importancia de la toma de conciencia de la existencia de los otros seres en el planeta y cómo es necesaria la construcción de relaciones con ellos desde el reconocimiento de la diferencia física, social, cultural, entre tantos otros aspectos que hacen a los seres humanos subjetivos. Las experiencias que se instalan desde este lugar resaltan la importancia de la educación ambiental en la configuración de creencias (Melo y Herrera, 2021), comportamientos (Casillas-Zapata y Adame-Rivera, 2024), experiencias (Acuña y Quiñones, 2020) y actitudes (Galvis, 2020).

Un asunto transversal en relación con la educación ambiental en las experiencias educativas es el interés por promover la alfabetización ambiental, la cual según Roth (1992):

Se basa en un paradigma ecológico. La alfabetización ambiental es la capacidad de percibir e interpretar la salud relativa de los sistemas ambientales y tomas mediad apropiadas para mantener, restaurar o mejorar la salud de aquello sistemas. La alfabetización ambiental es un continuo de competencias (…) que involucran a personas en uso de pensamiento crítico y creativo, buscar y organizar información ser escéptico sobre la salud y pensar en el futo y planificar. (p. 17)

En esta perspectiva los maestros se encuentran convocados a promover en los escenarios educativos estas competencias, de las que se ocupa la alfabetización ambiental, en beneficio del desarrollo integral de las niñas y los niños, como se identifica en la perspectiva de Roth la alfabetización ambiental involucra conocimientos, habilidades y competencias que le permiten a los sujetos asumir sus decisiones y generar compromisos con los seres de la naturaleza en tanto se interrelaciona con ellos.

En las experiencias educativas se identifica un compromiso con la formación de ciudadanías ambientalmente alfabetizadas desde los primeros grados escolares, lo que implica, formar en la apropiación de la conciencia ambiental para alcanzar relaciones armoniosas con los seres de la naturaleza desde el reconocimiento de la diversidad (Muro González y Pérez-Martín, 2021; Rodríguez-Marín et al., 2021; Melo y Herrera, 2021), también la alfabetización ambiental tiene por objeto la construcción del pensamiento crítico de tal manera, que sea posible para los sujetos repensar la sociedad y las nuevas formas de relacionarse en ella a partir de las necesidades tales como las problemáticas ambientales que cada día toman más fuerza (Amatta et al., 2024; Melo y Herrera, 2021; Rojas y Cerchiaro, 2020). Este proceso de construir un pensamiento crítico basado en la reflexión requiere de un elemento adicional, la configuración de comportamientos responsables y proambientales desde las edades tempranas (Casillas-Zapata y Adame-Rivera, 2024; Hamed et al., 2023), estos comportamientos, gracias a la posibilidad del ser humano de adaptarse, pueden ser transformados según las características de los contextos con los cuales el sujeto se relacione, lo importante aquí es la capacidad de decidir a partir de los modelos de excelencia en la relación con el ambiente, capacidad que debe ser promovido en los estudiantes desde los primero años y en donde el maestro tiene una responsabilidad como mediados entre la experiencia de aprendizaje al interior del aula de clase y la toma de conciencia proambiental.

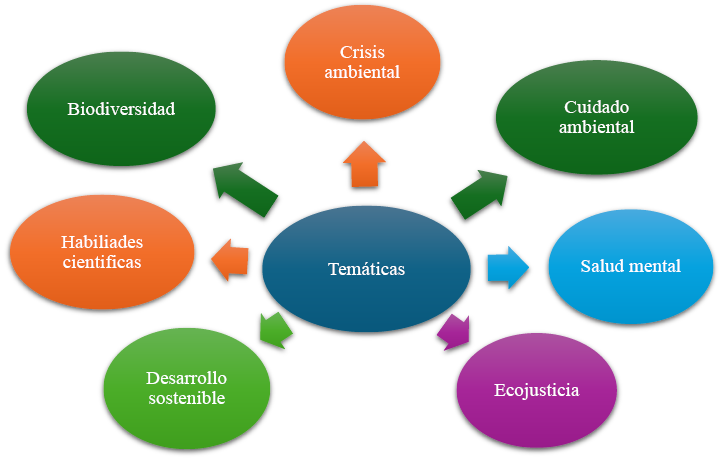

Las experiencias de enseñanza y aprendizaje relacionadas con la educación ambiental se encuentran mediadas por una serie de temáticas que favorecen la alfabetización ambiental; dichas temáticas fueron susceptibles de identificación en el corpus documental analizado y se presentan en la siguiente figura.

Todo lo dicho frente a esta categoría hasta el momento, evidencia la necesidad imperante de pensar la educación ambiental con y para las infancias, donde es esencial incorporar metodologías activas y participativas que permitan a las niñas y los niños no solo comprender los desafíos ambientales, sino también acercarlos para que puedan experimentar y vivenciar prácticas sostenibles en su entorno inmediato. Estrategias como el Aprendizaje Basado en Proyectos-ABP, el juego y la exploración del medio, entre otras, se presentan como estrategias didácticas y pedagógicas fundamentales para que los niños desarrollen un sentido de pertenencia y responsabilidad hacia el ambiente (Rodríguez-Miranda et al., 2022). Estas estrategias permiten que los procesos educativos se centren en el aprendizaje significativo situado y la co-construcción de saberes, suscitando un acercamiento más crítico y reflexivo a los problemas ambientales, así como a sus posibles soluciones desde la acción cotidiana en los diversos escenarios educativos donde acontece el aprendizaje.

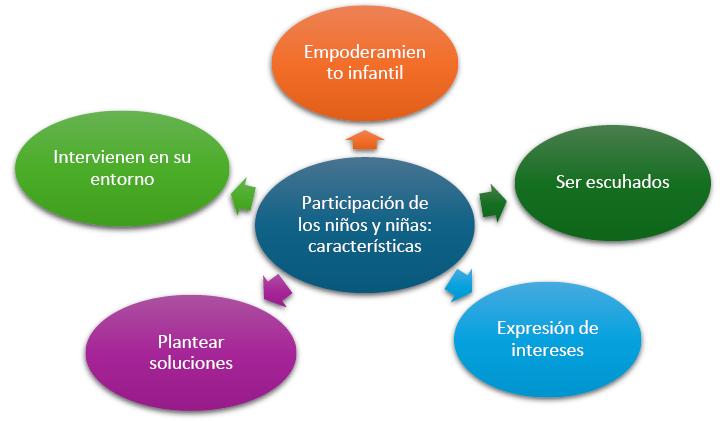

Figura 5. Temáticas en educación ambiental para las infancias Fuente: elaboración propia. De igual manera, y como un elemento fundamental en la educación ambiental con las infancias debe considerarse la vinculación con las familias y las comunidades, como parte activa en la construcción de conocimientos y en la transformación de hábitos de vida saludables y sostenibles (Conopoima, 2021). En este sentido, el fortalecimiento de redes comunitarias y escolares a partir de la diversidad de los territorios que fomenten la participación de diversos actores sociales es esencial para garantizar un impacto a largo plazo en la formación de las niñas y los niños como ciudadanos ambientalmente responsables. La transmisión de saberes tradicionales y la integración de conocimientos científicos actuales permiten un diálogo enriquecedor entre estos vínculos, promoviendo prácticas que no solo atiendan la urgencia de la crisis ambiental, sino que también fomenten una cultura de respeto y cuidado por el entorno natural y social que rodea de manera inmediata y cotidiana a las infancias. De este modo, se identifica una variedad de temáticas que vinculan el reconocimiento de las problemáticas ambientales del presente y del futuro; al tiempo que se promueve la construcción de sujetos capaces de reconocerse como actores presentes en las dinámicas ambientales, por lo tanto, resulta un proceso formativo que se relaciona con el conocimiento de sí mismo y el conocimiento científico, lo que hace pertinente que, desde el rol de maestras y maestros, se promuevan experiencias que se fundamenten en la pedagogía de la solidaridad, la cual permite “continuar explorando y estableciendo puentes de diálogo con todas las culturas y tomando de ellas los elementos valiosos que pueden contribuir a un mejor equilibrio entre los hombres y la naturaleza” (Munevar, 2019, p. 104). Es decir, ampliar las intenciones formativas a la consideración de las necesidades planetarias es un llamado urgente para maestros, directivos, las comunidades y agentes educativos gubernamentales. 5. Sobre infancias y primera infancia en el diseño de experiencias educativas En análisis de las categorías de infancia permitió identificar dos subcategorías; por un lado, la participación de los niños y niñas y por el otro las concepciones que subyacen a las propuestas de formación analizadas, estas subcategorías y sus respectivas citas se pueden observar en la siguiente figura. Figura 6. Red semántica categoría Infancias-primera infancia Fuente: elaboración propia. En las experiencias educativas relacionadas con la educación ambiental se identificó una fuerte orientación hacia la consideración de los niños y niñas como sujetos participes y con la capacidad de comprender y proponer nuevas formas de relacionarse con el ambiente (Acuña y Quiñones, 2020), en este sentido se les otorga un lugar de configuradores y transformadores de la realidad y de su futuro, pues como sujetos interlocutores, las niñas y los niños expresan sus comprensiones de sus entornos y territorios; así como las posibilidades de aportar en la construcción de un mundo mejor para su presente y futuro, pues como lo sustenta Villalba Puche et al., 2023): Los niños son eje fundamental para un futuro mejor, pero hay que brindarle las herramientas para que puedan convertirse en personas más conscientes, y con las cuales puedan llegar a ser ciudadanos responsables que cuiden el medio que los rodea. (p. 11-12) Las herramientas que reciben las niñas y los niños serán el medio que les permita construir nuevas y mejores relaciones con el entorno, donde se manifiesten las decisiones éticas, la solidaridad, el respeto, el cuido y el compromiso por este hogar que comparte con otros seres de la naturaleza. Al respecto el rol de los maestros y de la sociedad en general es amplio e implica la reflexión sobre las prácticas socioculturales cotidianas de las comunidades, por lo tanto, en esta reflexión es pertinente tener presente las características de la participación de las niñas y los niños en su proceso educativo, en la siguiente figura, se presentan aquellas identificadas en las experiencias educativas analizadas, en donde se identifica que los niños cuando participan dan muestra de empoderamiento en su expresión; así como en sus relaciones con los otros; los niños participan al ser escuchados y considerados en su capacidad de intervenir en las condiciones de los contextos a través del planteamiento de soluciones a problemáticas presentadas. Figura 7. Características de la participación infantil en la perspectiva del corpus documental Fuente: elaboración propia. Las concepciones que emergen de las propuestas de formación en educación ambiental con la primera infancia develan distintas miradas sobre el rol de los niños en la sociedad, en algunos enfoques, aún se observa una tendencia a percibir a la infancia como receptora pasiva de conocimientos, no obstante, y por fortuna, otros enfatizan en su papel como sujetos con agencia y capacidad de incidir en su comunidad (Melo y Herrera, 2021). En este sentido, resulta fundamental transitar hacia enfoques pedagógicos que integren una visión holística e interdependiente, donde los niños sean reconocidos como actores clave en la construcción de un futuro más sostenible, este reconocimiento, fortalece por un lado, su sentido de pertenencia y responsabilidad con el medio ambiente, y por el otro, fomenta valores como la empatía, el respeto y la solidaridad, esenciales para una convivencia armónica con la naturaleza y con otros seres vivos (Rojas y Cerchiaro, 2020). En coherencia con lo anterior, el diseño de experiencias educativas para las infancias debe reconocer y potenciar la voz de las niñas y los niños como protagonistas activos en su proceso de aprendizaje, esto significa pensar y propiciar espacios en los que puedan expresar sus ideas, pensamientos y sentires para reflexionar sobre su entorno y proponer soluciones a problemáticas ambientales de manera autónoma y creativa (Casillas-Zapata y Adame-Rivera, 2024). Desde esta mirada, es clave implementar estrategias basadas en la indagación, la experimentación y el trabajo colaborativo, en donde las niñas y los niños puedan observar, analizar y actuar sobre su realidad de manera significativa y situada. Estas estrategias permiten no solo el desarrollo de habilidades cognitivas y sociales, sino también la formación de una conciencia ambiental crítica y comprometida con la transformación de su entorno inmediato. 6. Experiencias sociales y educativas: un asunto formativo La alfabetización ambiental, la promoción de la participación, la configuración de la conciencia ambiental y el desarrollo del pensamiento crítico son los ejes que articulan las experiencias educativas para las infancias; teniendo en cuenta esto, resulta oportuno dedicar algunas líneas a los principales actores, los objetivos y a las características didácticas de las experiencias, asunto organizado visualmente en la siguiente red semántica: Figura 6. Red semántica categoría Experiencias sociales y educativas Fuente: elaboración propia. Los actores que fueron considerados para el diseño y ejecución de las experiencias fueron principalmente las niñas y los niños, los maestros que en algunos casos trabajaron de forma interdisciplinar y en ocasiones se vinculó a la familia, especialmente en aquellas experiencias que se desarrollaron mediante huerta escolar o germinación. Los objetivos que subyacen a las experiencias se encuentran orientados hacia tres ejes; el primero, relacionado con la promoción de experiencias que favorezcan, contribuyan o aporten en la construcción de relaciones con el entorno, lo involucra relación con otros seres humanos, con otros seres vivos y con otros agentes de la naturaleza. (Medina-Melgarejo, 2023; Morales, 2023; Serrano Acosta et al., 2023; Solarte y Villota, 2022; Melo y Herrera, 2021; Moscoso, 2020; Giraldo, 2018; Riquelme-Arredondo, 2022; Vinasco et al., 2019). El segundo eje, lo componen aquellas estrategias dirigidas hacia el desarrollo de habilidades cognitivas gracias a la educación ambiental y las temáticas susceptibles de ser objeto de enseñanza (Bueno-Lugo et al., 2023; Bueno-Lugo et al., 2023; Acuña y Quiñones, 2020; Acuña y Quiñones, 2020). Finalmente, el tercer eje. se orienta hacia los objetivos que pretender aportar a la construcción de sujetos sociales mediante la educación ambiental (Cárdenas Romero et al, 2022; Homes, 2019). Las actividades planteadas en las experiencias didácticas se desarrollaron haciendo uso del juego como una estrategia para configurar relaciones y conocimientos al tiempo que se promueve la diversión (Morales, 2023; Melo y Herrera, 2021; Acuña y Quiñones, 2020; Polo-Garzón y López-Valencia, 2020; Rojas y Cerchiaro, 2020; Vinasco et al., 2019; Giraldo, 2018) el juego desarrollado en espacios libre también es un elemento característico de las experiencias, en tanto permite la interacción con el entorno (Casillas-Zapata y Adame-Rivera, 2024; Serrano Acosta et al., 2023; Villota, 2022); también se encuentra presente el uso de dibujos como una herramienta que favorece la expresión de las comprensiones del mundo que construyen los niños y niñas (Casillas-Zapata y Adame-Rivera, 2024; Melo y Herrera, 2021), algunas de las experiencias se valen didácticamente del desarrollo de experiencias como la huerta escolar y la germinación de plantas como estrategia permite la construcción de conciencia ambiental, aprendizajes sobre el desarrollo sostenible y la promoción de la vinculación de la comunidad educativa (Rodríguez-Marín et al., 2021; Rojas y Cerchiaro, 2020). Con base en lo anterior, las experiencias educativas se centran en dos miradas, la primera, la adquisición de conocimientos sobre el medio ambiente, la segunda, busca generar una transformación en las prácticas y actitudes de las niñas y los niños hacia su entorno, de allí que, la combinación de metodologías lúdicas, la interacción con la naturaleza y la participación activa en actividades como la huerta escolar favorecen un aprendizaje significativo, donde se promuevan espacios donde los niños pueden observar, experimentar y reflexionar sobre la importancia de cuidar el ambiente (Muro González y Pérez-Martín, 2021; Rodríguez-Marín et al., 2021; Melo y Herrera, 2021). Por último, la configuración de estas experiencias educativas, contribuye al desarrollo de la conciencia ambiental como un proceso permanente, en el que las niñas y los niños aprenden a valorar la biodiversidad y a reconocer su rol como agentes de cambio en su comunidad y contextos escolar, este enfoque permite que las experiencias educativas no se limiten a una transmisión de conocimientos, sino que fomenten un pensamiento crítico y reflexivo sobre las problemáticas ambientales actuales y futuras (Melo y Herrera, 2021). La ejecución de estrategias como el juego al aire libre, la observación directa del entorno y el arte como medio de expresión, entre otras, favorecen el aprendizaje y potencian el desarrollo de habilidades socioemocionales esenciales para la convivencia y el trabajo en equipo. Así, las experiencias educativas se convierten en un medio para formar ciudadanos comprometidos con el bienestar del planeta, originando valores de respeto, responsabilidad y solidaridad desde los primeros años de vida (Casillas-Zapata y Adame-Rivera, 2024). 7. Discusiones A partir de la revisión documental realizada en el presente artículo se puede establecer que la educación y la alfabetización ambiental en la primera infancia, recobran gran importancia, destacándose como procesos fundamentales en la formación desde los primeros años de vida. La alfabetización ambiental busca dotar a los niños de las herramientas cognitivas, emocionales y sociales necesarias para interactuar de manera consciente con su entorno. La literatura consultada, revela que la alfabetización ambiental va más allá de la simple transmisión de información sobre el medio ambiente. En cambio, busca construir una relación significativa entre los niños y su entorno, promoviendo valores y prácticas sostenibles. En este contexto, es fundamental que las experiencias educativas se centren en el territorio, ya que esto permite que los niños comprendan su papel dentro de un ecosistema más amplio. Las experiencias, como las desarrolladas en huertas escolares, no solo acercan a los niños a la naturaleza, sino que también fortalecen su capacidad de observar, analizar y reflexionar sobre los ciclos naturales, fomentando una conciencia ambiental crítica. En este sentido, se resalta la importancia de integrar el territorio como un espacio de aprendizaje, que permite a los niños adquirir un sentido de pertenencia y responsabilidad hacia el entorno en el que viven. Como lo plantea El Ministerio de Educación Nacional (2014) en la serie de orientaciones pedagógicas para la educación inicial en el marco de la atención integral. La exploración del medio en la educación inicial: Les permite, además, experimentar y avanzar en la vivencia de ser parte de grupos que los llevan a embarcarse en aventuras, intercambiar ideas, saberes y opiniones, con sus pares, sus maestras, maestros, agentes educativos y otros adultos. Es en esta interacción las niñas y los niños se van acercando a las construcciones sociales, al tiempo que se apropian de su cultura desde la vivencia cotidiana, lo que conlleva a una serie de preguntas y experiencias que se enmarcan en las formas de ser y estar en el mundo. (p. 15) Por otro lado, se establecen tres ejes que estructuran las experiencias de alfabetización ambiental la cuales son fundamentales para promover el desarrollo integral de los niños. El primero, la construcción de relaciones con el entorno permite que los niños comprendan su interdependencia con otros seres vivos y elementos naturales. El segundo eje, se enfoca en el desarrollo de habilidades cognitivas, subraya cómo la educación ambiental puede potenciar el pensamiento crítico y la resolución de problemas desde la infancia. Finalmente, el tercer eje, que promueve la construcción de sujetos sociales a través de la educación ambiental, destaca el potencial de formar las niñas y los niños que no solo sean conscientes de los problemas ambientales, sino que también estén preparados para participar activamente en la búsqueda de soluciones. Frente a estas apuestas, se conocen estrategias como: Me Llamo Tierra el cual es un proyecto educativo dirigido a niños de 3 a 12 años, sus familias y educadores, que busca fomentar el cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad, utilizando herramientas lúdicas como cuentos, audiolibros y canciones para que los niños comprendan temas como el cambio climático y la protección del agua, mientras que la alfabetización ambiental busca dotar a los niños de habilidades cognitivas, emocionales y sociales que les permitan interactuar de manera consciente y crítica con su entorno natural. Estas iniciativas fomentan el desarrollo integral de los niños, quienes no solo obtienen conocimiento sobre el medio ambiente, sino que se convierten en agentes de cambio conscientes de los problemas ambientales y preparados para proponer soluciones desde su contexto local. Lo anterior, destaca la posibilidad de aprendizaje continuo, donde los maestros, familias y demás agentes educativos construyen ambientes enriquecidos de aprendizaje para que las niñas y los niños consoliden su saber desde la experiencia y las vivencias en sus entornos, potenciando así la participación infantil. Las experiencias educativas se convierten en interacciones y vivencias que permiten a la primera infancia descubrir, explorar y comprender el mundo que los rodea; construyendo su identidad, apropiando su cultura y desarrollando habilidades cognitivas, emocionales y sociales esenciales para su vida futura En este marco, sus pensamientos, acciones y emociones se movilizan, cambian o se amplían, en relación con los otros, con sus saberes, sus historias familiares, sus territorios, los encuentros presentes y los que imaginan en el futuro. De todo ello surgen inquietudes, dudas, curiosidad por descubrir, por saber más o por sentir. (Secretaría de Educación del Distrito, 2014, p. 30.) Es así que, la enseñanza de la educación ambiental y la alfabetización ambiental en la primera infancia está profundamente ligada a las experiencias sociales y educativas, que promueven un aprendizaje continuo. Al integrar la alfabetización ambiental en estas experiencias, se da a los niños la oportunidad de formar una relación significativa con su entorno, promoviendo prácticas sostenibles desde temprana edad y potenciando su participación en la protección del medio ambiente. Otro elemento de relevancia que se reconoce en este análisis documental propone resignificar el rol de las infancias en la educación ambiental. Por su parte Ospina y Villamizar (2022) plantea la necesidad de reconocer a los niños y niñas como sujetos plenos de derechos, capaces de participar activamente en las decisiones que afectan su entorno y su educación. Esta visión es clave para fomentar una participación auténtica y efectiva, en la que los niños puedan expresar sus ideas y proponer soluciones a problemáticas ambientales y Quiroga (2019) plantea la necesidad de comprender a las niñas y los niños desde una perspectiva multidimensional, que considere tanto a los individuos como a su entorno, el cual no puede ser separado del contexto planetario, esto implica reconocer sus propias formas de pensar, sentir y actuar dentro de este entramado, en su obra Hacia una reconceptualización de la infancia en un Mundo de Metamorfosis, Quiroga subraya que la infancia debe ser entendida en función de su interacción con el mundo que la rodea, destacando la importancia de una visión holística para abordar su desarrollo integral. Esto implica que la participación infantil, no debe ser vista de manera simplista, sino como un proceso complejo que reconoce las capacidades de los niños para influir en su realidad, siendo constructores de conocimiento y actores clave en la búsqueda de soluciones sostenibles. Finalmente, se reconoce que la educación y la alfabetización ambiental en la primera infancia son esenciales para construir una sociedad más consciente y responsable con el medio ambiente. Se destaca la necesidad de diseñar experiencias educativas centradas en el territorio, que involucren a los niños en procesos de aprendizaje activos y participativos, fomentando su capacidad para actuar frente a las problemáticas ambientales. Es imperativo que los programas educativos aborden esta brecha existente, integrando la alfabetización ambiental de manera coherente y sistemática en los currículos, con el fin de formar niños que puedan tomar decisiones informadas y responsables sobre el futuro del planeta desde sus primeros años.Final del formulario 8. Conclusiones Luego de este análisis documenta, se reconoce que, a pesar de los avances conceptuales y pedagógicos, persiste una brecha significativa en la implementación sistemática de la alfabetización ambiental en los primeros años de vida. El desafío radica en integrar de manera efectiva los conflictos ambientales en los currículos de la primera infancia, sin subestimar la capacidad de los niños para abordar estas temáticas complejas. Esto requiere un enfoque pedagógico que sea emergente y contextualizado, permitiendo que los niños, a través de experiencias concretas, puedan desarrollar una comprensión crítica y emocional del medio ambiente. Las experiencias deben estar alineadas con los contextos culturales y geográficos de los niños para que puedan generar un impacto significativo en sus vidas. Referencias Acuña, M., & Quiñones, Y. (2020). Educación ambiental lúdica para fortalecer habilidades cognitivas en niños escolarizados. Educación y Educadores, 23(3), 444-468. https://doi.org/10.5294/edu.2020.23.3.5 Amatta, D., Asunto, P., De Los Ríos, C., Ormeño, L., & Campos, V. (2024). Experiencia escolar sobre el rol socioeducativo de los clubes ambientales en la enseñanza de las Ciencias Naturales. Ciencia, Docencia y Tecnología, 35(70). Barragán, D. & Espinosa, M. (2024). La experiencia y la práctica: notas para su comprensión. En. Escuela Normal Superior de Ubaté. Expediciones Pedagógicas: arte y prácticas restaurativa. Bueno-Lugo, A., Velásquez-Sarria, A. y Ruiz-Lozano, R. (2023). Pensamiento crítico en educación ambiental en niños y niñas de la Institución Educativa Colegio de San Simón, Ibagué. Revista UNIMAR, 41(1), 150-166. https://doi.org/10.31948/Rev.unimar/unimar41-1-art9 Cárdenas Romero, J., Canchón García, J., Moncada Rojas, A. (2022). Estrategia Didáctica Transversal Frente Al Cuidado Del Ambiente En Las Infancias. En D, Diaz Barbosa., J, Castañeda Polanco. Innovaciones y retos emergentes para el cuidado del planeta: II Congreso Internacional de Responsabilidad Social. págs. 590-614 Casillas-Zapata, A. M. & Adame-Rivera, L. M. (2024). Jugar en el parque para promover el cuidado ambiental en la infancia. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 22(3), 1-23. https://doi.org/10.11600/rlcsnj.22.3.6232 Conopoima, Y. (2021). El papel de la familia en la formación de valores ambientales. Revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas, 4(3), 78-88. https://www.redalyc.org/pdf/7217/721778110010.pdf Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. (2023). Key Asks 2023 Voluntary National Reviews: SDG 13. UNICEF. Galvis, C. (2020). Concepciones sobre ambiente y EA de los profesores de algunos Centro Educativos Rurales del Distrito Capital de Bogotá (Colombia). Universidad de Granada. Gibbs, G. (2012). El análisis de datos cualitativos en investigación cualitativa. Morata Giraldo, D. (2018). Propuesta pedagógica para la participación infantil en la gestión ambiental urbana. Nómadas, 49, 155- 171. https://doi.org/10.30578/nomadas.n49a9 González Pérez, F. C., Arias, H., & Ávila Perozo, E. F. (2021). Aprender sobre el medio ambiente: una propuesta de micros audiovisuales para la etapa preescolar. Revista Iberoamericana De Educación, 85(1), 135–157. https://doi.org/10.35362/rie8514073 Hamed, S., García-González, E. Rodríguez-Pérez, L. y Solís, E. (2023). Alfabetización ambiental y alimentación en los currículos de Educación Infantil y Primaria derivados de la LOMLOE. Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, 21(2), 2501-01 -2501-19. https://doi.org/10.25267/Rev_Eureka_ensen_divulg_cienc.2024.v21.i2.2501 Homes, J. (2019). Configuración de la infancia como sujeto social en las movilizaciones sociales frente a la problemática ambiental del relleno sanitario doña Juana. Universidad Pedagógica Nacional. Me llamo TIERRA: Hablemos de cambio climático y sostenibilidad con TIERRA. (s/f). Edu.co. https://go.oei.int/at2kweay Medina-Melgarejo, P., Sánchez-Linares, R., y Jiménez, R. (2023). Experiencias bio-epistémicas infantiles en contextos rurales-indígenas y urbanos-México. Indicios descolonizadores. Infancias Imágenes, 22(2), 121-138. https://doi.org/10.14483/16579089.21241 Melo, J. y Herrera, A. (2021). Experiencia en Educación Ambiental con la participación de niños del municipio El Rosal. Infancias Imágenes, 20(1), 49-61. Ministerio de Educación Nacional. Documento N°. 24 serie de orientaciones pedagógicas para la educación inicial en el marco de la atención integral. La exploración del medio en la educación inicial. https://go.oei.int/fmivip3w Morales, N. (2023). Estrategias metodológicas para promover la educación ambiental en niños y niñas de 4 a 5 años de la Escuela de Educación Básica Yaguachi de la ciudad de Ibarra en el año lectivo 2022-2022. Universidad Técnica del Norte. Moscoso, L. (2020). Una experiencia significativa de Educación Ambiental. El Aprendizaje Experiencial como favorecedor de comportamientos pro ambientales en niños y niñas de 3 años de una institución pública del distrito de San Miguel. Pontificia Universidad Católica del Perú Munevar, S. (2019). Hacia un mundo solidario. Pedagogía de la solidaridad. EAE. Muro González, A. & Pérez-Martín, J. M. (2021) La concienciación ambiental en el aula de infantil mediante el cine y los cuentos. Revista de Educación Ambiental y Sostenibilidad 3(1), 1302. Ospina, J & Villamizar, N (2022). La Participación Infantil: Expresión Contemporánea de las Infancias. en Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Ed.), Representaciones sociales: infancias y contextos. https://go.oei.int/ad6pmdks Polo-Garzón, C., & López-Valencia, A. (2020). La participación infantil en proyectos urbanos El juego en espacios públicos para la promoción del aprendizaje de conceptos ambientales. Revista de Arquitectura, 22(2), 126-140. https://doi.org/10.14718/RevArq.2020.2691 Prosser, G., Pérez, S., Pérez, M., Prosser, C., & Salazar, S. (2021). Salven nuestro planeta: análisis prospectivo de 150 niños, niñas y adolescentes de Chile sobre la educación ambiental del futuro. Estudios pedagógicos (Valdivia), 47(1), 281-302. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-07052021000100281 Quiroga, J. (2019). Hacia una reconceptualización de la infancia en un Mundo de Metamorfosis. La Convención sobre los Derechos del Niño a Debate 30 años después. Ediciones CIPI. Riquelme-Arredondo, A., Antivilo-Bruna, A., Torres-Contreras, H., Landaeta, L., & Lamig, P. (2022). ¿Cómo se aborda la educación para el desarrollo sostenible en educación Rodríguez-Marín F., Portillo Guerrero M. A. & Puig Gutiérrez M. (2021). El Huerto Escolar como recurso para iniciar la Alfabetización Ambiental en Educación Infantil. Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, 18(2), 2501. https://doi.org/10.25267/Rev_Eureka_ensen_divulg_cienc.2021.v18.i2.2501 Rodríguez-Miranda, R., Palomo-Cordero, L., Padilla-Mora, M., Corrales-Vargas, A., & van Wendel de Joode, B. (2022). Aprendizaje a través de estrategias lúdicas: Una herramienta para la educación ambiental. Revista de Ciencias Ambientales, 56(1), 209-228. https://doi.org/10.15359/rca.56-1.10 Rojas, Í., Cerchiaro, E. (2020). Pequeños exploradores de la ciencia: una propuesta pedagógica para el desarrollo del pensamiento científico en niños de nivel preescolar. Infancias Imágenes, 19(2), 80-95 Roth, C. (1992). Environmental Literacy: Its Roots, Evolution and Directions in the 1990s. Office of Educational Research and Improvement. Serrano Acosta, M., García, L., & Machado, D. (2023). Preparación en Educación Ambiental de docentes de Primera Infancia a través del proyecto Arenas Blancas. Revista Didáctica y Educación, 14(5), 298- 311 Solarte, D. & Villota, M. (2022). Concientización y promoción de la educación ambiental en niños y niñas de la sede La Amistad del municipio de Puerto Guzmán. Fundación Universitaria Los Libertadores UNESCO, (2022). Aprender por el planeta: revisión mundial de cómo los temas relacionados con el medio ambiente están integrados en la educación. UNESCO. Vasilachis, I. (2006). La investigación cualitativa. En I. Vasilachis (coord.), Estrategias de la investigación cualitativa. (pp. 23-75). Gedisa. Villalba Puche, M., Miranda Samper, O., & Oyaga Martínez, R. (2023). Conciencia, concientización y educación ambiental: triada que se afianza en la primera infancia. Ingeniería E Innovación, 11(2). https://go.oei.int/pyqyefu7 Villota, M. (2022). Concientización y promoción de la educación ambiental en niños y niñas de la sede La Amistad del municipio de Puerto Guzmán. Fundación Universitaria Los Libertadores. Vinasco, M., Guzmán, M., Trujillo, S., Meneses, C., & Ordóñez, J. (2019). Educación ambiental participativa para niños y niñas: Servicios ambientales como estrategia de conservación. UNAD.