Estudio preliminar sobre las ideas previas de alumnado de cinco años acerca del ruido

Estudo preliminar sobre as ideias prévias de alunos de cinco anos sobre ruído

Preliminary study on five-year-old pupils’ preconceptions about noise.

Pilar Jiménez Tejada 1  https://orcid.org/0000-0002-1572-092X

https://orcid.org/0000-0002-1572-092X

Ana Romero Espigares 1  https://orcid.org/0009-0008-1502-1433

https://orcid.org/0009-0008-1502-1433

Esther Paños Martínez 2  https://orcid.org/0000-0001-9219-855X

https://orcid.org/0000-0001-9219-855X

1 Universidad de Granada, España; 2 Universidad de Castilla-La Mancha, España

Resumen. El volumen de la voz es habitualmente muy alto en el aula de infantil, aspecto que dificulta la comunicación. Con esta investigación se pretende conocer las ideas del alumnado de 5 años sobre el ruido, como etapa previa al diseño de una propuesta para concienciar sobre el mismo. La mayoría de los participantes manifiesta que los espacios ruidosos provocan molestias y daños en los oídos. Algunos no identifican los lugares de ocio ruidosos como molestos ya que en ellos se divierten. La etapa de infantil es un momento idóneo para desarrollar hábitos saludables, por lo que es necesario diseñar e implementar propuestas que conciencien sobre los efectos del ruido. En este sentido, se describen dos simulaciones para concienciar al alumnado sobre el ruido y sus efectos.

Palabras clave: educación infantil; concienciación sobre el ruido; desarrollo sostenible; ambiente saludable.

Resumo. O volume de vozes geralmente é muito alto na sala de aula de bebês, o que dificulta a comunicação. Esta pesquisa tem como objetivo conhecer as ideias de alunos de 5 anos sobre o ruído, como etapa preliminar à elaboração de uma proposta de conscientização sobre o assunto. A maioria dos participantes afirma que espaços barulhentos causam desconforto e danos aos ouvidos. Algumas pessoas não identificam locais de entretenimento barulhentos como irritantes porque se divertem lá. A primeira infância é um momento ideal para desenvolver hábitos saudáveis, por isso é necessário elaborar e implementar propostas que sensibilizem sobre os efeitos do ruído. Nesse sentido, são descritas duas simulações para conscientizar os alunos sobre o ruído e seus efeitos.

Palavras-chave: educação infantil; conscientização sobre ruído; desenvolvimento sustentável; ambiente saudável.

Abstract: The volume of voices is usually very high in an infant classroom, which makes communication difficult. This research aims to find out the ideas of 5-year-old students about noise, as a preliminary stage to designing a proposal to raise awareness about it. Most participants say that noisy spaces cause discomfort and damage to the ears. Some do not identify noisy leisure places as annoying because they have fun there. The infant stage is an ideal time to develop healthy habits, so it is necessary to design and implement proposals that raise awareness about the effects of noise. In this sense, two simulations are described to raise awareness among students about noise and its effects.

Keywords: Early childhood education; noise awareness; sustainable development; healthy environment.

1. Introducción

Es conocido que uno de los objetivos de desarrollo sostenible (en adelante ODS) es la educación de calidad y, tal como indica la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2017), es a la vez un medio para lograr los otros objetivos. Dicho objetivo no implica únicamente garantizar el acceso a la educación a todas las personas a lo largo de su vida, sino también garantizar que sea gratuita y obligatoria, dotar de docentes y mejorar las infraestructuras escolares básicas (Naciones Unidas, s.f.). Pero además de esas infraestructuras, no debemos olvidar que una educación de calidad requiere de un entorno saludable que permita que tanto docentes como discentes puedan ejercer adecuadamente su labor.

Uno de los problemas que pueden alterar el proceso de enseñanza-aprendizaje es el ruido, tanto el que procede del exterior como el generado en el interior de las aulas durante la conversación. Pero ¿qué es el ruido?, “es un sonido no deseado y molesto, producido por la mezcla de ondas sonoras de distintas frecuencias y distintas amplitudes” (Universidad de Zaragoza, 2024). El ruido ambiental se considera contaminación acústica cuando afecta a la salud y al bienestar humano y de los seres vivos; siendo, según datos de la Organización Mundial de la Salud la segunda causa ambiental de problemas de salud, justo detrás de la contaminación atmosférica (European Environment Agency, 2020). Dicha organización considera como ruido cualquier sonido superior a 65dB, llegando a producir pérdida de audición cuando es superior a 80dB y la exposición es superior a 40h semanales (Organización Mundial de la Salud, 2021). El ruido está generado por la actividad humana, sea esta la actividad industrial, la asociada al tráfico rodado o a las diferentes formas de ocio.

A pesar de ser el segundo problema ambiental, los daños ocasionados por la contaminación acústica son difíciles de prevenir. En primer lugar, el ruido no es considerado como un problema de salud (Holmes et al., 2007; Jiménez-Tejada et al., 2012) y a veces tampoco como contaminante (Jiménez-Tejada et al., 2012). Está escasamente representado en los currículos de ciencias a nivel internacional y recibe poca atención por la investigación educativa (Eshach, 2014); esto último se puede comprobar en dos revisiones recientes sobre la eficacia de programas sobre salud auditiva realizados por Khan et al. (2018) y por Bramati et al. (2024). Así, en la primera ninguno de los estudios seleccionados se había publicado en revistas de educación; mientras que en la de Bramati y colaboradores solo uno de los 16 estudios dedicados a alumnado en edad escolar está publicado en una revista de educación en ciencias. En ambas revisiones las revistas en las que se han publicado los artículos son de índole médica. Y por último, el ruido tampoco recibe especial atención en la investigación sobre educación ambiental (Christidou et al., 2015; Houle y Barnett, 2008), siendo la contaminación del aire, el cambio climático o gestión de residuos los temas más frecuentes.

Habría que preguntarse ahora por qué concienciar sobre los efectos del ruido y promover la salud y por qué hacerlo desde edades tan tempranas. La primera pregunta hace décadas que tiene respuesta. El oído, al igual que los otros órganos de los sentidos, nos permite recibir información útil de nuestro entorno. Gracias a él podemos comunicarnos con otras personas y nos posibilita reaccionar ante situaciones de peligro. Sin embargo, desde hace décadas se ha documentado un aumento de la prevalencia de la pérdida de audición en la infancia y la juventud. Así, en las dos últimas décadas del siglo pasado diversos autores lo pusieron de manifiesto (Lees et al., 1985; Niskar et al, 1998). El problema lejos de solucionarse sigue presente en la actualidad, ya que más de mil millones de personas con edades comprendidas entre los 12 y 35 años se arriesgan a perder la audición por exponerse durante mucho tiempo a sonidos de intensidad elevada (Organización Mundial de la Salud, 2022); todos ellos están relacionados con el ocio y la música en lugares como bares, conciertos o eventos deportivos, pero también con el uso inapropiado de dispositivos de audio personales. Por este motivo, dicha organización ha publicado nuevas recomendaciones para limitar ese riesgo.

El ruido no es exclusivo de los lugares de ocio y la pérdida de audición no es el único problema de salud asociado a la exposición al ruido. Además se recogen problemas cardiovasculares, deterioro cognitivo, depresión o demencia (Organización Mundial de la Salud, 2024). Recientemente se ha observado también el impacto del ruido, entre otros factores ambientales, en la regulación de la presión sanguínea en niños y niñas de cuatro y cinco años procedentes de cuatro países (Warembourg et al., 2021). En dicho estudio se ha identificado la exposición al ruido como un factor de predicción de presión arterial más alta.

Como hemos mencionado antes, los lugares de ocio no son los únicos lugares con niveles sonoros elevados. Por tanto, tampoco debemos olvidar el de los lugares de trabajo, los hogares o los centros educativos. Los efectos del ruido en el ambiente educativo incluyen, entre otros, dificultades de comunicación entre docentes y discentes, efectos en la memoria a corto plazo o dificultades en el lenguaje y en las habilidades lectoras (Organización Mundial de la Salud, 2021). Además, el ruido es uno de los factores estresantes que pueden provocar irritación, aumento de agresividad y reducir el rendimiento físico y mental, afectando todo ello negativamente en los procesos de enseñanza y aprendizaje, sobre todo en los cursos más bajos (Astolfi et al., 2019).

La respuesta a la segunda pregunta también está resuelta desde hace décadas. Así, los programas de salud son más eficaces durante la infancia que durante la adolescencia, porque todavía no se han consolidado los hábitos y no existe una fuerte influencia de los pares (Griest et al., 2007). Más recientemente, diversos autores coinciden en que las intervenciones para promocionar la salud son más eficaces cuánto más tempranas y repetitivas son las propuestas (Astolfi et al., 2019; Lacerda et al., 2015).

En el caso concreto del ruido, se recomienda comenzar la concienciación y sensibilización a este desde la etapa de educación infantil (Bulunuz et al., 2017). Varios son los motivos para ello. En las aulas de preescolar no es difícil superar los niveles de ruido recomendados de 50dB, midiendo los anteriores autores niveles de 83,79dB (A) durante su investigación. Esos niveles de ruido, que pueden verse incrementados con la conversación, pueden dificultar el aprendizaje de los discentes, sobre todo si tienen recursos lingüísticos limitados como es el caso del alumnado de dicha etapa (Hotchkin y Parks, 2013). Además, según recogen de la literatura Christidou et al. (2015), durante la infancia somos más vulnerables al ruido porque tenemos capacidad limitada para elegir y controlar el entorno acústico, tenemos dificultades para entender y predecir el problema y tendemos a subestimar los efectos del ruido en nuestra salud.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, planificar una propuesta sobre los efectos del ruido dirigida a alumnado de educación infantil puede tener numerosas ventajas:

• El público al que va dirigida no tiene sus hábitos aun consolidados y sus recursos lingüísticos son limitados.

• Se podría favorecer un aula más saludable y entornos, tanto interiores como exteriores (patios, pasillos, campo, etc.), ambientalmente más sostenibles.

• Se estarían trabajando varios objetivos del desarrollo sostenible, no solo el que afecta a la educación. En concreto los ODS: 3, 4, 11, 14 y 15.

• La etapa de educación infantil es la gran olvidada en muchos temas educativos, pero en este aún más tal como hemos podido comprobar en las revisiones de Khan et al. (2018) y de Bramati et al. (2024); solo en la de estos últimos hemos encontrado un artículo dedicado en exclusiva a la etapa preescolar y otro en el que participaban estudiantes de cinco a diez años. No hay que olvidar que promover la salud en la educación infantil puede beneficiar la salud de las generaciones futuras.

• Por último, difundir propuestas que promocionen un ambiente saludable y sostenible en revistas de educación pueden tener un efecto más amplificador que si se hace en revistas dedicadas al ámbito sanitario y a la medicina preventiva.

2. Situación de partida y objetivos

Para el diseño de una propuesta que permita la prevención de problemas relacionados con exposición al ruido pretendemos averiguar la situación de partida, tal como se coincide en la comunidad de investigación basada en el diseño (Guisasola, 2024). En nuestro caso, una de las autoras, estudiante en prácticas en un centro de la provincia de Granada (España), ha observado que las maestras se quejan del nivel de ruido que hay en las clases. El volumen de la voz dentro de las aulas es muy elevado impidiendo así la comunicación y dificultando el proceso de enseñanza y aprendizaje. Este fenómeno no es aislado de las aulas de infantil sino que ocurre en el resto del centro.

Las publicaciones sobre la prevención de problemas asociados al ruido y sobre el grado de concienciación sobre el ruido son casi inexistentes para estas edades (Astolfi et al., 2019). Por ello, se pretendieron conseguir los siguientes objetivos:

1. Averiguar qué entendía el alumnado por ruido.

2. Determinar si identificaban situaciones ruidosas y silenciosas.

3. Comprobar si asociaban el ruido con molestias y/o problemas de salud en los humanos y con molestias a los animales.

3. Metodología

Para lograr los objetivos, se siguió una metodología de tipo cualitativo y descriptivo.

Inicialmente se usó el dibujo para recopilar datos, ya que es una forma de expresión muy utilizada en la educación infantil por las numerosas ventajas que aporta (Areljung, et al., 2021). Se pidió que realizaran dibujos del ruido y del silencio y se les preguntó qué habían dibujado. Para analizar los dibujos se revisaron todos ellos y se observó las ideas que se repetían para establecer categorías, que en este caso no fueron necesarias. Para triangular la información aportada por los dibujos también se realizó una entrevista. Esta se diseñó y validó por un comité de expertos formado por cinco personas expertas en didáctica de las ciencias experimentales y por tres maestras de Educación Infantil. La participación de estas últimas fue fundamental para orientar sobre el vocabulario a emplear durante la entrevista para que el alumnado entendiera lo que se le estaba preguntando.

La entrevista estaba estructurada en dos bloques. En el primero se presentaban fotos de situaciones ruidosas y silenciosas sacadas de internet. Utilizar imágenes favorece que el alumnado de infantil se sienta cómodo y focalice su atención en las preguntas (Cameron, 2005). Las situaciones ruidosas eran: un campo de fútbol lleno de gente, un ferial con mucha gente, una orquesta tocando, un hombre con protectores auditivos trabajando con una radial, el patio de un colegio con niños y una carretera en la que se ve un atasco de coches. Las situaciones silenciosas eran una carretera de montaña, una playa, una zona natural y un aula de colegio, todas ellas vacías, un grupo de estudiantes durmiendo en el suelo y una biblioteca de una casa sin nadie en ella.

Para todas esas fotos se pidió que describieran lo que veían y se les hicieron las siguientes preguntas:

• ¿El lugar que se ve en la fotografía suele tener mucho o poco ruido? ¿Por qué es ruidoso o silencioso?

• ¿El sitio de la foto es molesto para los oídos o no? ¿Por qué?

• Después de mucho tiempo aquí, ¿crees que nos dolerán los oídos?

En la segunda parte de la entrevista se preguntó sobre los posibles efectos del ruido en las personas y en animales, haciendo las siguientes preguntas:

• ¿Qué crees que nos ocurre a las personas cuando hay ruido?

• ¿Podemos ponernos malitos/as con el ruido?

• Y para tus mascotas, ¿crees que es malo el ruido? ¿les molesta el ruido? ¿Por qué? (si no tiene mascota hablar de animales).

• Para trabajar y aprender en el cole, ¿es mejor con ruido o en silencio?

• ¿Para la salud es mejor vivir en un sitio con ruido o sin ruido?

La investigación realizada, así como la implementación de dos simulaciones para concienciar sobre el ruido, se realizaron en un aula de Educación Infantil de cinco años formada por siete niñas y ocho niños. Diez participantes hicieron los dibujos, y a quince se les realizaron las entrevistas.

4. Resultados y discusión

4.1 Dibujos de silencio y ruido

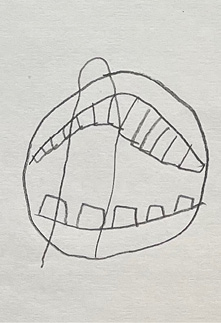

Todos los dibujos estaban relacionados con el ruido que hacen las personas con su voz. En ningún caso se dibujaron situaciones en las que hubiera máquinas haciendo ruido. Nueve de los diez niños dibujaron el ruido como personas gritando y el silencio como personas con la boca cerrada o con la boca tapada por un dedo (figura 1).

|

|

|

Figura 1. Dibujo del silencio (izquierda) y del ruido (derecha)

Fuente: Archivo de las autoras

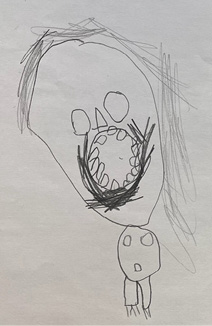

En otro caso se dibujó el silencio como una casa sin personas (Figura 2, izquierda) y el ruido como una situación en la que hay personas en una fiesta de cumpleaños (figura 2, derecha).

|

|

|

Figura 2. Dibujo del silencio (izquierda) y del ruido (derecha)

Fuente: Archivo de las autoras.

4.2 Entrevistas

Fotos de lugares ruidosos

Respecto a la pregunta de si eran lugares ruidosos, se puso de manifiesto que asocian el ruido al hecho de que haya personas en el lugar y que estas griten (en el campo de fútbol), o canten (en la orquesta). Llama la atención que nadie asocia el ruido a la presencia de aparatos que lo produzcan en el caso de la feria o de la orquesta, pero que sí se haga para el caso de la persona que usa radial (93%) y para los atascos (80%) (hay ruido porque hay muchos coches). Estos resultados son coherentes con los dibujos realizados por el propio alumnado, en los que se muestra el ruido asociado a personas dando voces o a situación en la que hay numerosas personas, como es una fiesta de cumpleaños.

Otro aspecto para destacar es que un pequeño porcentaje consideró que el lugar de la imagen no es ruidoso porque en él se hacen cosas que gustan o son lugares divertidos. Así respondieron el 36% para la orquesta, “porque me gusta la música”; el 15% para la feria: “porque es un lugar divertido”; el 15% para el patio: “porque el patio es divertido”. Estos resultados pueden ser coherentes con la propia definición del ruido como sonido no deseado y molesto o, como indica la Real Academia Española, sonido inarticulado, por lo general desagradable.

Respecto a si los lugares son molestos para los oídos, un alto porcentaje considera que lo son y que dolerán los oídos si permanecemos mucho tiempo allí (Tabla 1):

Tabla 1. Porcentaje de respuestas que consideran los lugares molestos o que darán dolor de oído si se permanece en ellos mucho tiempo (n=15).

|

Molesto para los oídos |

Dolor de oído |

|

|

Campo de fútbol |

93% |

75% |

|

Ferial |

75% |

75% |

|

Orquesta |

66% |

60% |

|

Trabajador con radial |

75% |

60% |

|

Patio del cole con niños |

54% |

73% |

|

Atasco de tráfico |

75% |

66% |

Fuente: elaboración propia.

La molestia de nuevo se vuelve a asociar con los gritos de la gente (“los niños y niñas gritan en el patio”) o por el ruido de los coches o del instrumento (la radial). Quienes opinan que no molesta y, que no habrá dolor de oído, responden así porque asocian las imágenes con lugares donde se divierten, como es el caso del campo de fútbol, de la feria, de la orquesta (“me gusta la música”), del patio del cole (“me gusta estar en el patio”). Estas respuestas, aunque llaman la atención, pueden estar en consonancia con el estudio de Bulunuz (2008) en el que participantes opinaban que actividades como escuchar música a volumen elevado no es perjudicial porque es una actividad que gusta.

En el caso del atasco de tráfico, quienes dijeron que no les dolerían los oídos era porque se quedaban dormidos en el coche; en el caso del patio del cole no sucedería esto porque “al correr y al jugar no gritamos”. Llaman la atención estas respuestas porque la contaminación acústica sigue ahí aunque no seamos conscientes de ello debido a la actividad que realizamos, sea esta dormir, correr o jugar. Sin embargo, se podrían explicar porque el concepto de bienestar está fuertemente vinculado a la experiencia de situaciones y circunstancias de la vida cotidiana (Astolfi et al., 2019). Así, el hecho de dormir implica tranquilidad y bienestar y se suele realizar en silencio; por otra parte, la ausencia de gritos mientras se corre o se juega puede ser una situación que haya vivido quien ha respondido de esa manera.

Fotos de lugares silenciosos

Los resultados muestran que se asociaba el silencio con la ausencia de personas o con una actividad silenciosa, como en el caso de la foto de los niños durmiendo. Sin embargo, las pocas personas que decían que eran lugares ruidosos argumentaban que allí se hacían actividades ruidosas o podía haber personas que hablan mucho: “es ruidoso porque en la playa me imagino jugando con mi familia”, “es ruidoso porque en la montaña jugamos y hacemos ruido” o “caen piedras en la montaña y hacen ruido”, la clase sin gente es ruidosa “porque las niñas y niños de esa clase gritan”, la sala de lectura vacía es ruidosa “porque si invitas a la familia hablan mucho”.

Respecto a si los lugares de las fotos eran molestos para los oídos o dolerían los oídos si permanecieran mucho tiempo en ellos, solo hay unanimidad en tres de las fotos (Tabla 2). En las otras un alto porcentaje no considera ni la molestia ni el dolor en los oídos, ciñéndose a lo que ve en la foto. Sin embargo, un bajo porcentaje considera las molestias por lo que sabe que puede suceder en esos espacios aunque en la foto estén vacíos. Así, en la playa vacía: “sí es molesto porque la gente pone música o hace ruido cuando se tira al agua”, “me dolerían los oídos porque jugando en el mar o en los barcos me duelen”. En la clase sin gente: “es molesta porque los niños y niñas de esa clase gritan”, “sí me dolerían los oídos porque haciendo deberes y jugando había mucho ruido”.

Tabla 2. Porcentaje de respuestas que consideran los lugares no molestos o que no darán dolor de oído si se permanece en ellos mucho tiempo (n=15).

|

Lugar de la foto |

No molesto para los oídos |

No dolor de oído |

|

Carretera de montaña vacía |

100% |

100% |

|

Playa vacía |

64% |

66% |

|

Montaña |

100% |

100% |

|

Clase sin gente |

75% |

73% |

|

Niñas y niños durmiendo |

100% |

100% |

|

Sala de lectura vacía |

75% |

86% |

Fuente: Elaboración propia

En la sala de lectura: “sí es molesto porque si invitas a la familia dan voces y ponen música”, “me pueden doler los oídos porque en la casa se junta la familia y dan voces”.

A pesar de que un porcentaje elevado de estudiantes asocian la foto de lugar silencioso al silencio, un menor número de estudiantes consideran que el lugar es ruidoso e igualmente puede ser molesto para los oídos y genera dolor en estos. De nuevo, estos resultados, aunque llamativos, podrían ser explicados porque el concepto de bienestar está fuertemente vinculado a la experiencia de situaciones y circunstancias de la vida cotidiana (Astolfi et al., 2019); si el alumnado ha vivido experiencias ruidosas en lugares parecidos a los de las fotos es posible que las recuerde e influya en sus respuestas.

Preguntas sin imágenes

Sobre lo que nos ocurre a las personas cuando hay ruido, un alto porcentaje (93%) responde que duelen los oídos y molesta. Sin embargo el porcentaje es menor (73%) si se les pregunta si el ruido hace que nos pongamos malitos. Los que no están de acuerdo indican que “nos ponemos malitos con el frío”. Estos resultados son acordes con los de Christidou et al. (2015). En dicho estudio algunos de los estudiantes definían el ruido por las molestias que les ocasionaban y por lo general consideraban el ruido molesto. Además, es posible que las respuestas dadas estén condicionadas por la experiencia previa del alumnado (Fernandes, 2015; Myant y Williams 2005 en Mouratidi et al., 2016). Sin embargo, no es de extrañar que asocien la enfermedad con el frío ese bajo porcentaje de estudiantes, ya que a edades tempranas pueden tener un pensamiento pre-causal sobre el concepto de enfermedad (Bonoti et al., 2019). Este tipo de explicaciones también lo daban estudiantes de cinco años sobre las causas de ponerse enfermo en una investigación previa realizada por García-García et al. (2016).

Todos son conscientes de que para trabajar y aprender es mejor el silencio. Como se ha mencionado antes, es posible que estas respuestas estén condicionadas por su propia experiencia, en este caso dentro del aula. Recordemos que algunos consideraban que en la imagen de la clase sin gente habría molestias para los oídos y dolerían “porque los niños y niñas de esa clase gritan” o “porque haciendo deberes y jugando había mucho ruido”. Sin embargo, dos personas dicen que para la salud es mejor con ruido que sin él “porque si no se aburrirían”. Si asocian el ruido con actividades que les gustan probablemente no lo consideran perjudicial para la salud (Bulunuz, 2008) y si lo vinculan a su propio bienestar.

Respecto al efecto del ruido sobre las mascotas un alto porcentaje considera que sí les molesta, pero el 33% opina que ni es malo para ellas ni les molesta.

5. Conclusiones

Respecto al primer objetivo, qué entiende el alumnado por ruido, tanto los dibujos como las entrevistas ponen de manifiesto que lo suelen asociar con el que realizan las personas con su voz. Por su edad habrán tenido pocas experiencias asociadas con otro ruido diferente a ese. Esto podría utilizarse como punto de partida para concienciarlos sobre nuevas situaciones ruidosas que, en un futuro, puedan ser potencialmente insalubres para ellos. Por ello puede ser interesante entrevistar a las familias sobre sus hábitos de ocio o sobre la contaminación acústica en sus trabajos.

Respecto al segundo objetivo, aunque la mayoría del alumnado identifica adecuadamente lugares ruidosos y silenciosos algunos no asocian el ruido con lugares o situaciones de ocio al asociarse con lugares que les gustan o donde se divierten. Este aspecto hay que considerarlo para diseñar propuestas de promoción de la salud.

En relación con el tercer objetivo, a esta edad son pocas las personas que dicen que no habrá molestias ni dolor de oído en situaciones ruidosas que gustan o divierten. Sin embargo a más edad está documentado que es frecuente. Debemos aprovechar la etapa de educación infantil para que en las propuestas a diseñar se tengan en consideración estos aspectos.

El ambiente es todo lo que nos rodea, incluidas las aulas donde se trabaja y aprende. Algunas personas han verbalizado que sienten molestias en el aula o en el patio. Por tanto, debemos comenzar por concienciar sobre el ruido que nosotros mismos generamos.

En la etapa de educación infantil el alumnado tiene poca capacidad de decisión respecto a lo que sucede en su entorno. Por tanto, debemos hacer partícipes a las familias sobre cualquier propuesta de promoción de la salud que se realice. Esto podría amplificar los efectos positivos de la misma.

6. Limitaciones del estudio y futuras líneas de investigación

Somos conscientes de que la principal limitación de esta investigación es el tamaño de muestra y, por tanto, los resultados obtenidos no son generalizables. Si la investigación educativa debe centrarse en mejorar la enseñanza y el aprendizaje, en nuestra aula se ha visto la necesidad de mejorar las condiciones acústicas en las que este sucede y nos hemos centrado en averiguar la situación de partida.

La escasez de estudios en esta etapa dificulta mucho el diseño de propuestas o la implementación de otras. Por ello, consideramos interesante ampliar esta investigación a otros centros educativos de distintas provincias y plantear una investigación basada en el diseño.

6.1 Primeros pasos en nuestra propuesta

Para cerrar la temática sobre el ruido, iniciada con la investigación comentada anteriormente, se presentaron dos actividades que no pretenden ser, ni mucho menos, la propuesta definitiva sino unos primeros pasos. Se realizaron dos simulaciones. Una de ellas para ver cómo se sienten y oyen las personas que han perdido audición y la otra para concienciar sobre la importancia del silencio en los entornos naturales.

6.2 ¿Cómo oyen las personas que han perdido audición?

Utilizamos tres tarros de vidrio y llenamos cada uno con diferentes objetos. En uno se metieron cascabeles, en otro se metieron garbanzos y en otros se pusieron semillas de maíz. Los tarros se taparon para que no se viera lo que había dentro. Se hicieron rodar cada uno de ellos y se preguntó qué había en cada uno de ellos.

Para el de los cascabeles todos pensaron que tenía monedas. Para el de garbanzos dijeron que había monedas, piedras o bolas. Para el de maíz dijeron que había monedas, chinas o incluso dientes. Para finalizar esta parte se abrieron los tarros y comprobaron lo que había dentro.

A continuación, uno a uno, se les puso unos cascos para aislar del ruido y se les preguntó lo que había dentro. Se sentían inseguros porque decían que no oían nada o muy flojito. Cuando todos había hecho la simulación reflexionaron sobre lo que había pasado y se les explicó que eso sucede cuando estamos en lugares con mucho ruido. Se aprovechó el momento para hablar sobre el ruido que había en el aula.

6.3 ¿Qué pasa con las aves si hay mucho ruido?

Se pusieron los cantos de aves del entorno urbano: tórtola turca, vencejo, gorrión, urraca y mirlo. Estos cantos se extrajeron de la página web de la Sociedad Española de Ornitología (SEO).

El sonido del mirlo les resultaba familiar pero no sabían de qué ave era. El sonido de la tórtola turca pensaban que era de una paloma. Los cantos del vencejo y la urraca no los conocían y el del gorrión decían que se oía en sus casas. A continuación les enseñamos las fotos de las aves y les dijimos sus nombres. Les dejamos que para cada foto escucharan el canto correspondiente. Urraca y vencejo no los habían visto nunca, la tórtola les parecía una paloma, y gorrión y mirlo si decían haberlos visto.

Les preguntamos si las aves hablaban. Dijeron que no, que hacían “pio, pio, pio”. Seguidamente les preguntamos para qué servía ese sonido de nuestras aves que habíamos escuchado anteriormente. Dijeron: “para hablar”, “para pedir comida”, “para saludar”, “para decir adiós”, “para cantar”. Después de escuchar sus respuestas se explicó las funciones del canto de las aves.

Para continuar con la simulación les pedimos que cerraran los ojos mientras la maestra metía en una caja un altavoz por donde se oiría al ave. Cuando abrieron los ojos se les dijo: “imaginad que nuestras aves necesitan ayuda y cantan para avisarnos”. Vais a escuchar el canto de nuestras aves y tenéis que encontrarlas para ir en su ayuda”. Se pidió que uno fuera a buscarla. Sin decirles nada, toda la clase permaneció en silencio. Este se repitió para que todas las personas del grupo hicieran la búsqueda, aunque se cambió el volumen y el lugar donde se escondía el altavoz. Hay que resaltar que, sin necesidad de advertirles, durante todo el proceso se mantuvieron en silencio para encontrar dónde estaba el ave.

Después de esto se repitió la búsqueda, pero se dijo al grupo que hiciera palmas para que hubiera ruido de fondo. Nadie encontró el ave. Para reflexionar sobre lo ocurrido se les preguntó por qué no habían encontrado al ave. Dijeron que el ruido no dejaba oír a las aves. Algunos expresaron que “para no molestar a las aves y a otros animales había que ir en silencio por el campo”.

6.4 Sugerencias de mejora

En nuestro caso observamos que para la primera simulación era necesario disponer de cascos protectores para todas las personas. De esta forma se haría más rápido y no se dispersaría la atención del grupo. Creemos que la primera fase habría mejorado haciéndola por pequeños grupos para garantizar que todos participaran.

Para aprovechar más la segunda simulación sería interesante hacer una salida al patio e intentar escuchar e identificar algunos cantos. Se sugiere que antes de implementar esta simulación se averigüe qué aves hay por el entorno y qué cantos son los más frecuentes para utilizar los que hay en las zonas próximas. Sería interesante poner en práctica una salida en silencio para poder ver dónde están las aves.

7. Agradecimientos

Esta investigación se ha realizado dentro del proyecto TED2021-129474B-I00 financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por la Unión Europea NextGenerationEU/ PRTR. Agradecemos al alumnado participante y sus famillias y al centro educativo por haber permitido que se desarrollara la investigación planteada. También se agradece la colaboración de las personas que participaron en la validación del instrumento.

Referencias

Areljung, S., Due, K., Ottander, C., Skoog, M., y Sundberg, B. (2021). Why and how teachers make use of drawing activities in early childhood science education. International Journal of Science Education, 43 (13), 2127-2147. https://doi.org/10.1080/09500693.2021.1953186

Astolfi, A., Puglisi, G. E., Murgia, S., Minelli, G., Pellerey, F., Prato, A. y Sacco, T. (2019). Influence of classroom acoustics on noise disturbance and well-being of first graders. Frontiers in Psychology, 10, 1-20. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02736

Bonoti, F., Christidou, V. y Spyrou, G. M. (2019). ‘A smile stands for health and a bed for illness’: Graphic cues in children’s drawings. Health Education Journal, 78 (8), 728-742. https://doi.org/10.1177/0017896919835581

Bramati, L., Allenstein Gondim, L. M., Schmidt, L., Lüders, D., Meira Taveira, K. V., Néron, N., Miranda de Araujo, C. y Bender Moreira de Lacerda, A. (2024): Effectiveness of educational programs in hearing health: a systematic review and meta-analysis. International Journal of Audiology, 1-12. https://doi.org/10.1080/14992027.2024.2313025

Bulunuz, N. (2008). Noise pollution in Turkish elementary schools: evaluation of noise pollution awareness and sensitivity training. International Journal of Environmental & Science Education, 9 (2), 215-234. https://doi.org/10.12973/ijese.2014.212a

Bulunuz, M., D. Ovali, A. C., İri Çıkrıkçı, A., y Mutlu, E. (2017). An Evaluation of Educational Practices Concerning Noise Level and Noise Control in Nursery School: An Action Research. Education and Science, 42 (192), 211–232. https://doi.org/10.15390/EB.2017.7215

Cameron, H. (2005). Asking the tough questions: A guide to ethical practices in interviewing young children. Early Child Development and Care, 175(6), 597–610. https://doi.org/10.1080/03004430500131387

Christidou, V., Nikos Barkas, A. D., Papadopoulou, M. y Grammenos, S. (2015). “Young noise researchers”: an intervention to promote noise awareness in preschool children. Journal of Baltic Science Education, 14(5), 569-585. https://doi.org/10.33225/jbse/15.14.569

Eshach, H. (2014). Development of a student-centered instrument to assess middle school students’ conceptual understanding of sound. Physical Review Special Topics-Physics Education Research, 10 (1), 1-14. https://doi.org/10.1103/PhysRevSTPER.10.010102

European Environment Agency. (2020). Environmental noise in Europe 2020. Publications Office of the European Union. https://go.oei.int/qt7vhmub

Fernandes. S., Liamputtong, P. y Wollersheim, D. (2015). What makes people sick? Burmese refugee children’s perceptions of health and illness. Health Promotion International 30 (1), 151–161. https://doi.org/10.1093/heapro/dau082

García-García, I., Jiménez-Tejada, M. P. y Romero-López, M. C. (2016). Ideas previas de salud y enfermedad en niños de Educación Infantil de 5 años. En J. L. Bravo Galán (Ed.). Actas de los 27 Encuentros de Didáctica de las Ciencias Experimentales (1451-1458). Universidad de Extremadura.

Griest S. E., Folmer R. L., y Martin W. H. 2007. Effectiveness of “dangerous decibels”, a school-based hearing loss prevention program. American Journal of Audiology 16 (2), 165-181. https://doi.org/10.1044/1059-0889(2007/021)

Guisasola, J. (2024). La investigación basada en el diseño: algunos desafíos y perspectivas. Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, 21 (2), 1-12. https://doi.org/10.25267/Rev_Eureka_ensen_divulg_cienc.2024.v21.i2.2801

Holmes, A. E., Widen, S. E., Carver, C. L., y White, L. L. (2007). Perceived hearing status and attitudes toward noise in young adults. American Journal of Audiology, 16, 182-189. https://doi.org/10.1044/1059-0889(2007/022)

Hotchkin, C., y Parks, S. (2013). The Lombard effect and other noise-induced vocal modifications: insight from mammalian communication systems. Biological Reviews. 88, 809–824. https://doi.org/10.1111/brv.12026

Houle, M. E., y Barnett, G. M. (2008). Students’ conceptions of sound waves resulting from the enactment of a new technology-enhanced inquiry-based curriculum on urban bird communication. Journal of Science Education and Technology, 17(3), 242-251.

Jiménez-Tejada, M. P., Hódar, J. A. y González-García, F. (2012). Noise, what noise? Raising awareness of auditory health among future primary-school teachers. Teaching and Teacher Education, 28 (8), 1083-1090.

Khan, K. M., Bielko, S. L. y McCullagh, M. C. (2018). Efficacy of hearing conservation education programs for youth and young adults: a systematic review. BMC Public Health, 18, 1-12. DOI: 10.1186/s12889-018-6198-7

Lacerda, A. B. M., C. G. d O. Gonçalves, G. Lacerda, D. C. B. Lobato, L. Santos, A. C. Moreira, and A. Ribas. (2015). Childhood Hearing Health: Educating for Prevention of Hearing Loss. International Archives of Otorhinolaryngology 19(1),16–21.

Lees, R. M., Roberts, J. H. y Wald, Z. (1985). Noise induced hearing loss and leisure activities of young people: A pilot study. Canadian Journal of Public Health. 76, 171-173.

Mouratidi, P-S., Bonoti, F. y Leondari, A. (2016). Children’s perceptions of illness and health: An analysis of drawings. Health Education Journal, 75(4), 434-447. https://doi.org/10.1177/0017896915599416

Niskar, A. S., Kieszak, S. M., Holmes, A. E., Esteban, E., Rubin, C. y Brody, D. J. (1998). Prevalence of hearing loss among children 6 to 19 years of age: The third national health and nutrition examination survey. Journal of the American Medical Association, 279, 1071-1075. https://doi.org/10.1001/jama.279.14.1071

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2017). Educación para los objetivos del desarrollo sostenible. Objetivos de aprendizaje. UNESCO. https://go.oei.int/eaj8xxbh

Organización Mundial de la Salud. (2021). Informe mundial sobre la audición. https://go.oei.int/aojmtrkf

Organización Mundial de la Salud (2024). How much does environmental noise affect our health? WHO updates methods to assess health risks. https://go.oei.int/da16s5pu

Organización Mundial de la Salud. (2022). La OMS publica una nueva norma para hacer frente a la creciente amenaza de la pérdida de audición. https://go.oei.int/ywc9jazs

ONU. (s.f.). 17 objetivos para transformar nuestro mundo. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/

Universidad de Zaragoza (2024). Ruido, definiciones. Unidad de Prevención de Riesgos Laborales. Gerencia. https://go.oei.int/aafy8aon

Warembourg, Ch., Nieuwenhuijsena, M., Ballester, F., de Castro, M., Chatzi, L., Espluguesc, A., Heude, B., Maitre, L., McEachan, R., Robinson, O., Slama, R., Sunyera, J., Urquiza, J., Wright, J., Basagaña, X. y Martine Vrijheida, M. (2021). Urban environment during early-life and blood pressure in young children. Environment International, 146, 1-9. https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.106174