Educación Ambiental Integral en la educación inicial en Buenos Aires, Argentina. Una mirada para las infancias desde el paisaje

y la ciudadanía

Educação ambiental integral na educação infantil em Buenos Aires, Argentina. Um olhar sobre a infância sob a perspectiva da paisagem e da cidadania

Environmental education at the Initial Education in Argentina. A point of view for childhood from the landscape and citizenship

Luciano Marcos Roussy  https://orcid.org/0009-0005-4686-0086

https://orcid.org/0009-0005-4686-0086

Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Argentina

Resumen. La ley 27.621 de Educación Ambiental Integral en Argentina, establece un marco de enseñanza obligatoria para todos los niveles educativos. Se orienta hacia una educación continua, integral y transversal de toda la currícula, con énfasis en la construcción de una ciudadanía democrática. Este artículo trabaja a partir del paisaje desde una mirada pedagógica educativa. Para ello se propone el abordaje en tres escalas: comunitaria, institucional y en el aula. Esta mirada integradora busca también transformar el territorio en un ambiente más sano y vivible para nuestras infancias, promoviendo un cambio cultural hacia una sociedad ecológica y participativa. En los jardines de infantes se diseñan patios y áreas de juego que fomentan el contacto con la naturaleza, incluyendo elementos como islas de biodiversidad, jardines de mariposas, colibríes, colores y flores, jardines de abuelas y macetarios populares. Pensar, construir y habitar paisajes que den cuenta de una calidad espacial, ambiental y poética parecieran desafíos urgentes para las infancias de Argentina. La educación ambiental integral es acercarse a construir un conocimiento capaz de transformar el territorio en un ambiente más sano y vivible para nuestras infancias. Donde la belleza y el descubrimiento en la naturaleza nos interpele diariamente en la tarea de enseñar.

Palabras clave: niños; ámbito de juegos; jardín de infantes; infancia.

Resumo. A Lei 27.621 sobre Educação Ambiental Integral na Argentina estabelece uma estrutura de educação obrigatória para todos os níveis educacionais. Ela está orientada para uma educação contínua, integral e transversal em todo o currículo, com ênfase na construção da cidadania democrática. Este artigo trabalha com base na paisagem do ponto de vista pedagógico educacional. Para tanto, propõe uma abordagem em três escalas: comunitária, institucional e de sala de aula. Essa abordagem integrada também busca transformar o território em um ambiente mais saudável e habitável para nossas crianças, promovendo uma mudança cultural em direção a uma sociedade ecológica e participativa. Nas creches, os playgrounds e áreas de lazer são projetados para incentivar o contato com a natureza, incluindo elementos como ilhas de biodiversidade, jardins de borboletas, beija-flores, cores e flores, jardins de vovó e vasos de flores populares. Pensar, construir e habitar paisagens que apresentem uma qualidade espacial, ambiental e poética parecem ser desafios urgentes para as crianças na Argentina. A educação ambiental integral significa abordar a construção de um conhecimento capaz de transformar o território em um ambiente mais saudável e habitável para nossas crianças. Onde a beleza e a descoberta da natureza nos desafiam diariamente na tarefa de ensinar.

Palabras-chave: crianças; playground; jardim de infância; infância.

Abstract.The Environmental Education Law 27,621 in Argentina establishes a mandatory teaching framework across all educational levels. It promotes continuous, comprehensive, and cross-curricular education focused on developing a democratic citizenship committed to environmental care. This article explores environmental education through the lens of the landscape from an educational-pedagogical perspective, proposing an approach across three scales: community, institutional, and classroom. This integrative vision also seeks to transform territories into healthier, more livable environments for children, fostering a cultural shift towards an ecological and participative society. In preschools, playgrounds and outdoor areas are designed to encourage contact with nature, incorporating biodiversity islands, butterfly and hummingbird gardens, colors and flowers, grandparent gardens, and community planters. Envisioning, creating, and inhabiting landscapes that reflect spatial, environmental, and poetic quality appears to be an urgent challenge for children in Latin America and Argentina, specifically. Embracing comprehensive environmental education means building knowledge capable of transforming the territory into a healthier, more livable space for our children, where beauty and discovery in nature resonate with us daily in the teaching process.

Keywords: children; playgrounds; kindergarten; childhood.

1. Introducción

La educación ambiental en Argentina tuvo diferentes experiencias según los niveles educativos que se tratase, las comunidades donde se encontrasen los establecimientos educativos y los conflictos particulares que surcan el territorio. Estas experiencias junto a una creciente preocupación por los temas ambientales permitieron, en el marco de un gobierno de corte nacional y popular en Argentina que priorizó la cuestión ambiental, que en el año 2022 se aprobara una de las leyes más importantes en materia educativa para abordar la educación ambiental.

La Ley para la implementación de la educación ambiental integral en la República Argentina N° 27.621 brinda un marco conceptual y político para poder abordar la temática de la Educación Ambiental en todo el territorio abarcando la totalidad del sistema educativo con sus respectivos niveles y modalidades.

La historia de la educación ambiental en América Latina es singular respecto de lo ocurrido en otras regiones del mundo (González Gaudiano, 2014). La ley viene a formalizar una mirada particular de la educación ambiental como parte de un proceso permanente, integral y transversal de la enseñanza. En este sentido, el abordaje atraviesa toda la currícula y se incorpora como una perspectiva institucional y de enseñanza.

Al ser Argentina un país federal cada jurisdicción (24 en total) a partir de la ley nacional elabora su propia Estrategia de educación ambiental integral enmarcada en la Estrategia Nacional de Educación Ambiental (2022). En este articulo abordaremos la estrategia jurisdiccional para las infancias de la provincia de Buenos Aires.

Buenos Aires es la provincia más importante de la Argentina donde se registra la mayor cantidad de población, concentrada en el Área Metropolitana de Buenos Aires donde se registran los mayores niveles de desigualdad y de vulnerabilidad de todo el país, especialmente en lo referido a las niñeces y adolescencias.

La provincia posee uno de los niveles educativos iniciales para las infancias más importante de Latinoamérica, con más 5000 instituciones educativas de las cuales más de 3200 se corresponden al sistema público que atienen a más de 500.000 niñas y niños de 45 días a 6 años de edad. Se encuentran jardines de infantes urbanos y rurales, de islas, jardines de matrícula mínima rural, comunitarios y de gestión privada, todos regidos bajo el mismo diseño curricular.

En el año 2023, la provincia de Buenos Aires inició un proceso de cambio de su diseño curricular bajo la gestión de la directora provincial Dra. Patricia Redondo, donde de manera democrática se incorporó la cuestión ambiental como una perspectiva transversal a toda la propuesta. Hacia fin de ese año, con consultas con docentes, equipos directivos, supervisoras, universidades, familias, niñas y niños se aprobó finalmente el nuevo diseño curricular para toda la provincia que incorpora la perspectiva ambiental en el marco de la nueva Ley nacional, siendo vanguardia en los niveles educativos de toda la nación.

2. Perspectiva de Educación Ambiental Integral para la educación inicial

En el diseño curricular del nivel inicial de la provincia de Buenos Aires se brindan lineamientos que permiten pensar un abordaje particular con el propósito de acompañar y facilitar el ejercicio docente en la compleja tarea de educar para el cuidado y protección del ambiente como parte de la construcción de ciudadanías democráticas en un marco de derechos (EAI, 2022). Nuestras niñas y niños tienen derecho a vivir en un ambiente sano, digno y diverso.

La educación ambiental aborda un objeto de estudio amplio, complejo y dinámico. En este sentido, pensamos el ambiente como:

Un concepto dinámico cuyos elementos básicos son una población humana, un entorno geográfico, con elementos naturales y una infinita gama de interacciones entre ambos elementos. Para completar el concepto hay que considerar, además, un espacio y tiempo determinados, en los cuales se manifiestan los efectos de estas interacciones (Trelléz Solís, 2015).

La ley asume una mirada sociohistórica del ambiente y esto significa que lo refiere como un objeto en construcción del que somos parte. En este sentido, el ambiente es dinámico, cambiante, lo transformamos y construimos a la vez que somos construidos y transformados por él. Se trata de pensar un campo de relaciones sociales, culturales y en la naturaleza, que permitan la perdurabilidad de la especie humana bajo los principios de: Equidad para impulsar la igualdad, el respeto, la inclusión, la justicia, como constitutivos de las relaciones sociales y con la naturaleza, el patrimonio cultural y el reconocimiento de la diversidad cultural y los problemas ambientales como procesos socio históricos, tal como expresa la ley.

Para ello, resulta necesario comprender que, como dice Gurevich (2011) que “La degradación ambiental es una degradación de la vida social”. O en términos de Leff (2012) que estamos transitando una crisis ambiental global de carácter civilizatorio que nos demanda repensar los modos de habitar el mundo y vincularnos con la naturaleza. Entonces, aquí toma fuerza la cuestión de la ciudadanía para el abordaje de la educación ambiental integral porque nos referimos a cómo nos construimos como sociedad, una sociedad sustentable, construcción hacia un nuevo horizonte cultural, de una perspectiva vital compartida, se trata de la vida nuestra y de todos los seres vivos del planeta, o como dice González (2022): “Una sociedad ecológica”. Podríamos citar en el mismo sentido múltiples perspectivas sintetizadas en Gudynas (2002), la hipótesis Gaia (Lovelock, 1992), las perspectivas del buen vivir o vivir bien que reconocen como derechos colectivos a los derechos de la naturaleza (Gudynas, 2015; Zaffaroni, 2013), así como también a las diferentes cosmovisiones de los pueblos originarios respecto a las relaciones con la naturaleza.

En este camino, los temas ambientales se encuentran en tensión constante en el territorio, con conflictos que exceden muchas veces los campos de acción, propuesta y resolución de una institución educativa. Sin embargo, es posible abordar los conflictos ambientales desde un enfoque crítico y situado. Donde podamos problematizar e identificar las causas estructurales de los temas a tratar y desde allí poder profundizar en aspectos puntuales de la misma, con las responsabilidades que competen a cada actor en el proceso que se inicia.

En ese marco, una primera aproximación a la educación ambiental integral es desde la ciudadanía, ¿cómo construimos la educación ambiental integral y desde dónde? Aquí pensamos que la participación activa es lo que nos va a permitir la vida actual y futura de la humanidad. Se trata entonces de poner en el orden de la pregunta ¿cómo construimos un saber ambiental común, social y ciudadano que dé cuenta de relaciones respetuosas con la naturaleza y los bienes comunes? (Vercelli y Thomas, 2008).

Entonces si hablamos de construcción de ciudadanía, hablamos de participación activa, propiciando la escucha atenta de la voz de nuestras niñas y niños. Con el propósito de promover la formación de nuevas ciudadanías democráticas, críticas, participativas y comprometidas con el cuidado y la protección del ambiente (EAI, 2022). Es desde allí donde damos cuenta de un diálogo compartido hacia un “nosotras y nosotros” colectivo en un saber ambiental común, social y ciudadano. Un proyecto compartido cuya construcción implica establecer acuerdos, resignar posiciones, escuchar y ser escuchado, dar lugar a la idea de cambio: reconocer una naturaleza transformada, transformación necesaria para dar respuesta a las necesidades de los grupos humanos (Kaufmann y Serafini, 2014).

Pensar la construcción de ciudadanía es también pensar en la acción y en cómo en ese accionar damos cuenta de garantizar un derecho, que en la ley es bien claro: vivir en un ambiente sano, digno y diverso. Y es desde allí que la cuestión de la ciudadanía hace foco en la educación ambiental integral para construir un saber ambiental capaz de ir dando respuestas a ¿Qué es un ambiente sano, digno y diverso para ese nosotras y nosotros colectivo en cada uno de los contextos y comunidades?

3. Una mirada desde el paisaje para la educación inicial. Una propuesta de articulación territorial

Una de las formas de abordaje de la educación ambiental en la educación inicial es desde el paisaje. Porque el paisaje es cultura, necesita de una mirada, de interrelaciones entre el medio biofísico y el ser humano que lo definen (Benassi, 2015). En la construcción del paisaje se conjugan las relaciones en la naturaleza, las relaciones productivas, las desigualdades, las miradas estéticas, históricas y simbólicas de los territorios.

En este sentido, González (2022; 2018) expresa que: “La ciudadanía es un paisaje, una ecología social.” Donde naturaleza y cultura van de la mano, puesto que ya no existe en el planeta una naturaleza prístina. Todos son paisajes culturales que verifican o no la igualdad, que producen o reproducen desigualdades. Construir paisajes que den cuenta de ese saber ambiental común, social y ciudadano que produzcan otra mirada posible del mundo, que brinde oportunidades para habitar territorios de infancia.

Desde esta perspectiva, la educación ambiental integral habilita y demanda un trabajo por lo menos en tres escalas: la comunitaria, la institucional y finalmente la de cada aula. Todas ellas dialogan entre sí, se complementan y por supuesto una sin la otra carece de sentido.

La escala comunitaria sitúa a la educación ambiental integral en la acción barrial, local, en relación con las familias y el entorno dónde se sitúa la institución escolar. Esta escala permite pensar la institución como un actor social del territorio que articula y entra en diálogo con otras instituciones, organizaciones sociales y comunitarias, sociedades de fomentos, clubes de barrio, cooperativas, etc. Buscando construir un compromiso compartido que dé cuenta de una experiencia o camino común. Para ello, la educación ambiental tiene que ser situada en temáticas reales y concretas de manera tal de fortalecer el entramado social y tener efectos que den cuenta de la mejora del hábitat, que permita a niñas, niños y familias formar parte de un proceso de construcción ciudadana capaz de tener consecuencias en sus territorios y en su vida cotidiana. Donde los entes gubernamentales locales asuman las responsabilidades que les competen, adultas y adultos den cuenta de su parte y también se permita participar a niñas y niños con propuestas cuidadas y acompañadas responsablemente.

El abordaje a partir de proyectos educativos regionales y distritales, proyectos institucionales anuales y/o plurianuales son estrategias que pueden dar cuenta de ello, buscando los puntos en común y las particularidades de cada jardín. Los aportes de los saberes de las familias y la comunidad local resultarán centrales para la implementación de estos proyectos, que incluyen la participación de las niñas y los niños y sean coordinados por los equipos educativos.

4. Una construcción comunitaria con la centralidad en la naturaleza

En la provincia de Buenos Aires se dan situaciones donde encontramos territorios de paisajes extraordinarios: mar y playas, sierras, islas con muchísima vegetación, reservas urbanas, parques públicos excepcionales, plazas de gran valor, alineaciones de árboles extraordinarios en las veredas de los barrios, clubes sociales con parques increíbles. Pero también encontramos grandes territorios caracterizados por paisajes cotidianos del despojo, de la escasez, de la degradación, arroyos y lagunas contaminadas, cavas abandonadas, ausencia de plazas y parques de calidad, entre otras.

Ante esta realidad, es necesario contrarrestar desde la educación ambiental integral con la posibilidad de vivir y experimentar otro paisaje dentro del jardín y del barrio, la posibilidad de vivir en experiencias de naturaleza pública en su más amplia concepción. En este sentido, proyectos escolares vinculados con la mejora de espacios públicos cercanos a la institución para ser convertidos en “espacios verdes y de recreación”, donde sean las propias niñas y niños quienes definan qué sentidos, elementos y seres vivos les interesaría incluir, de juego, entre otros son algunos ejemplos a tener en cuenta. Allí donde hay escasez o degradación de espacios verdes es necesario brindar la posibilidad de su instalación para hacer posible que nuestras infancias experimenten otro paisaje. A las familias, el barrio o el paraje referenciar un lugar público de calidad que aporte a la construcción de una propuesta de mejora comunitaria, donde los elementos naturales sean centrales y también la posibilidad de interactuar con bienes culturales como textos literarios, música, teatro, entre otros.

En aquellos territorios donde muchos de los derechos se encuentran vulnerados resulta urgente contrarrestar esa situación en la institución educativa con un vergel no sólo en términos de ecosistema verde sino también en términos culturales donde abunde la literatura, la música y el arte. Que las niñas y niños puedan habitar en su estadía en la institución educativa otro territorio que abra a múltiples dimensiones desconocidas.

También, en la provincia de Buenos Aires encontramos jardines de infantes, en áreas con paisajes excepcionales. Allí, donde es posible vivir experiencias directas y cotidianas con la flora y la fauna existe un laboratorio infinito de enseñanza y aprendizaje al aire libre. Es necesario planificar salidas de indagación al entorno para profundizar en el conocimiento del mismo y construir un saber ambiental común, social y ciudadano. Partiendo de los conocimientos y experiencias previas de las niñas y los niños, de manera tal de poder enriquecerlos en un “entre” nosotras y nosotros. Dando lugar a los diálogos intergeneracionales, a rescatar saberes populares y comunitarios, de los pueblos y comunidades indígenas, entre otros.

Allí donde tenemos mar o sierra nuestras niñas y niños tienen derecho a conocerlo en el disfrute con sus pares, maestras y maestros. Tan sólo por citar un ejemplo, un jardín ubicado en las islas bonaerenses del delta del rio Paraná vive en un ecosistema único donde conviven especies nativas y cosmopolitas, espontáneas del mundo y cultivadas. Hay un conocimiento que portan las familias para compartir y construir un glosario comunitario que hay que poner a disposición, de manera tal de ampliar y enriquecer ese repertorio. En otro sentido, allí donde los entornos ofrecen la posibilidad de experiencias de naturaleza, la ciudad aparece como un paisaje a conocer, donde dimensiones poco vividas por nuestras niñas y niños les permiten abrir nuevos horizontes.

En síntesis, en la escala comunitaria el paisaje como una dimensión del ambiente puede ser un aliado complementario donde desde una perspectiva que incorpora como centro a la cultura hace posible profundizar la mirada sobre el entorno.

5. Los proyectos institucionales

De manera complementaria, en la escala institucional hacemos referencia a un jardín de infantes que es coherente en la construcción de un paisaje en sus patios de juegos y áreas exteriores, diferente al vivido de manera cotidiana por nuestras infancias. Patios de juegos y áreas verdes que ofrecen algo más a lo que se vive día a día. Una institución que plantea también un uso responsable de bienes y servicios como agua, electricidad y gas; una construcción lo más sustentable posible; material didáctico, juegos, juguetes y mobiliarios que se cuida y/o se repara si fuera necesario y que en su mayor parte está integrado por materiales poco contaminantes: maderas, metales, cartones, y poco plástico. También poder abordar el tema de los residuos en el jardín y su manejo. Pensar en una institución que practique y promueva el cuidado ambiental en términos de proyecto institucional y social.

En esta escala, pensar los patios de juegos y las áreas exteriores de los jardines desde la perspectiva ambiental habla también de la mirada que la institución tiene en relación a las niñas y los niños en la naturaleza. Los patios de juegos como ambientes provocadores (DPEI, 2021) y de la enseñanza que alberguen diversidad de experiencias y posibilidades.

Pensar los patios de juegos como espacios verdes, patios verdes, parques que permitan el juego en sus múltiples formas, pero también como lugares donde las propuestas pedagógicas trasciendan la sala. Y para ello tenemos que construir lugares, y cuando hablamos de lugares decimos una semántica del espacio que nos permita desarrollar actividades sociales y pedagógicas. A modo de ejemplo citamos que exista lugar para la literatura, con vegetación abundante que contenga, que cree un adentro y un afuera, que proponga otra sonoridad con el movimiento de las hojas y el sonido de los insectos, un espacio sombreado y confortable con mayor humedad relativa y penumbra donde podamos leer un cuento, crearlo o comentarlo.

De igual forma se invita a pensar los lugares de juego de manera diversa: areneros, sectores con troncos puestos en diferentes posiciones como lugar de encuentro y juego, instrumentos musicales en las paredes para crear patios sonoros, construcciones para usar como refugios hechos en madera o mimbre, redes de yute, entre otros. Los patios como espacios para el disfrute, pero también para la enseñanza y el aprendizaje.

Pensar en huertas-jardín circulares o espiraladas y mariposarios, lugares con comederos y bebederos para aves y hasta un gallinero en un jardín de infantes rural. Allí donde es posible cultivar árboles y formar pequeños bosques. ¿Cómo cultivamos un árbol? ¿Cómo construimos un bosque? ¿Cómo cuidamos otro ser vivo durante todo el año? ¿Qué redes construimos para poder cuidar de los seres vivos durante los recesos? ¿Qué enlaces puede tener con la literatura y la música? ¿Qué sucede con el tiempo y el cultivo relacionado a las infancias?

Donde tenemos un pequeño patio solamente, poder pensar en jardines de las abuelas y macetarios donde tener diversidad de materiales en las macetas (cemento, barrro, cerámica, reciclados, etc.), de tamaños, de especies: colgantes, apoyantes, epifitas, suculentas, tropicales, de pleno sol y de sombra, de floraciones diversas, de gajos y se semillas, de aromas múltiples (Roussy, 2019). Rescatar el saber ambiental de cultivo intergeneracional de abuelas y abuelos, la cultura del gajo y las memorias populares.

Patios “verdes” con superficies de césped, lajas o ladrillos, chips de madera, gravas, pérgolas, en un diseño que invite a la interacción con esos componentes, ofreciendo así a niñas y niños un contexto potente para el juego, la enseñanza y el aprendizaje.

|

|

|

|

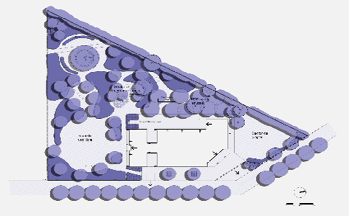

Imagen 1. Jardín de Infantes N°910. Distrito San Vicente, Buenos Aires. Proyecto integral de las áreas exteriores bajo un paradigma ambiental. Propuesta en base a la regeneración natural. CO-proyectista e ilustraciones: Arq. Mauricio Walsh |

|

Jardines de colibríes, colores y flores que cultiven la belleza y la ternura por enseñar y aprender, por el observar y ser parte, por cuidar, que el espacio público sea un modo de estar en un jardín de infantes y en toda la comunidad.

|

|

|

|

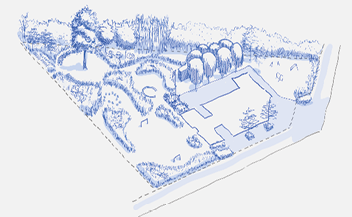

Imagen 2. Jardín de Infantes N°954. Distrito Merlo, Buenos Aires. Proyecto integral de las áreas exteriores bajo un paradigma ambiental. Propuesta en base a huerta-jardín, jardines y senderos de colibríes, mariposarios y puente lúdico. |

|

6. Conclusión

Pensar, construir y habitar paisajes que den cuenta de una calidad espacial, ambiental y poética parecieran desafíos urgentes para las infancias de nuestra Latinoamérica y Argentina específicamente.

Una política educativa que promueva espacios y proyectos ambientales donde la centralidad esté en la enseñanza y la construcción de ciudadanía es el desafío. Para desde allí poder construir la espacialidad de las instituciones educativas.

Pensar en la educación ambiental integral es acercarse a construir un conocimiento capaz de transformar el territorio en un ambiente más sano y vivible para nuestras infancias. Donde la belleza y el descubrimiento en la naturaleza nos interpele diariamente en la tarea de enseñar.

Referencias

Benassi, A. H. (2015). Ciudad Botánica. Oasis del desierto urbano (1ra ed.). Ed. del autor. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Universidad Nacional de La Plata. https://libros.unlp.edu.ar/index.php/unlp/catalog/book/517

Dirección General de Cultura y Educación – Dirección Provincial de Educación Inicial. (2021). El ambiente provocador, clave para la alfabetización cultural. Materiales didácticos y lugar en la enseñanza. https://go.oei.int/yfhergei

González Gaudiano, E. (2014). Otra lectura a la historia de la educación ambiental en América Latina y el Caribe. Revista del Doctorado en Medio Ambiente y Desarrollo de la UFPR.

González, M. A. (2022). Lo que dicen y no dicen las infancias. (Política y poética). Conferencia virtual. AMSAFE. https://www.youtube.com/watch?v=SMnB8p14V2Y&t=2784s

González, M. A. (2018). El paisaje de la ciudadanía. Políticas de infancia. https://chiquigonzalez.com.ar/

Gudynas, E. (2002). Ecología, economía y ética del desarrollo sostenible (1ra ed., pp. 22-26). DEI (Departamento Ecuménico de Investigaciones), UNED (Universidad Estatal a Distancia) y UBL.

Gudynas, E. (2015). Derechos de la naturaleza. Ética biocéntrica y políticas ambientales. (1ra ed.). Tita Limón.

Gurevich, R. (Comp.). (2011). Ambiente y educación. Una apuesta al futuro. Paidós.

Kaufmann, V. & Serafini, C. (2014). “Temas complejos para niños pequeños: una aproximación a las problemáticas ambientales en la educación infantil”. En Educación ambiental, enseñando cómo habitar el mundo, Serie Educación Inicial: estudios y prácticas. OMEP Argentina y 12(ntes).

Leff, E. (2012). Pensamiento ambiental latinoamericano: Patrimonio de un saber para la sustentabilidad. Environmental Ethics Journal. Centro de Filosofía Ambiental de la Universidad del Norte de Texas.

Lovelock, J. (1992). The evolving Gaia theory. Ponencia presentada en la Universidad de las Naciones Unidas, Tokio, Japón. http://www.unu.edu/unupress/lecture1.html

Ministerio de Educación. (2022). Educación ambiental integral (EAI). Documento marco. Argentina.

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible & Ministerio de Educación, Consejo Federal de Medio Ambiente y Consejo Federal de Educación. (2022). Estrategia nacional de educación ambiental integral. Argentina.

República Argentina. (2021). Ley 26.721. Ley para la implementación de la educación ambiental integral en la República Argentina. Boletín Oficial de la República Argentina.

Roussy, L. (2019). Paisajes para recrear infancias. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de La Plata. http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/77970

Trelléz Solís, E. (2015). Educación ambiental comunitaria, participación y planificación prospectiva. Revista Voces en el Fénix, 6(43), 186-191. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires.

Vercelli, A. & Thomas, H. (2008). Repensando los bienes comunes: análisis socio-técnico sobre la construcción y regulación de los bienes comunes. Scientiae Studia, 6(3), 427-442.

Zaffaroni, E. R. (2013). La Pachamama y el humano (1ra ed.). Ediciones Madres de Plaza de Mayo - Ediciones Colihue.