Resultados de aprendizaje en educación superior: un recorrido por el panorama actual de la investigación

Resultados da aprendizagem no ensino superior: uma visão geral do cenário atual da pesquisa

Learning outcomes in higher education: A review of the current research landscape.

Angie Lorena Gaitán Soto 1  https://orcid.org/0009-0003-0391-0624

https://orcid.org/0009-0003-0391-0624

José Julián Ñáñez Rodríguez 1  https://orcid.org/0000-0002-1221-7050

https://orcid.org/0000-0002-1221-7050

Luis Hernando Amador Pineda 1  https://orcid.org/0000-0001-9464-6272

https://orcid.org/0000-0001-9464-6272

1 Universidad del Tolima (UT), Colombia

Resumen. Los resultados de aprendizaje han emergido como un eje central en el discurso educativo a nivel global, adquiriendo relevancia a partir de los Acuerdos de Bolonia en 1999. Dichos acuerdos promovieron una transformación en las dinámicas de la educación superior, con un énfasis particular en la dimensión curricular, priorizando el aprendizaje efectivamente logrado por el estudiante. En este contexto, la presente revisión de alcance (scoping review) tiene como objetivo identificar el estado actual de la investigación sobre la construcción e implementación de los resultados de aprendizaje en programas de educación superior. Para ello, la revisión se fundamentó en el protocolo PRISMA-ScR (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses Extension for Scoping Reviews) y en las directrices metodológicas del Joanna Briggs Institute (JBI). Los hallazgos obtenidos permiten identificar cuatro líneas principales de investigación en este campo. Se concluye que, si bien el discurso sobre los resultados de aprendizaje ha sido implementado desde finales del siglo XX, aún persiste una limitada evidencia empírica respecto a las implicaciones de su incorporación en los niveles macro, meso y micro curricular dentro de los programas de educación superior.

Palabras clave: resultados de aprendizaje; currículo; educación superior.

Resumo. Os resultados da aprendizagem surgiram como um tema central no discurso educacional global, ganhando relevância desde os Acordos de Bolonha em 1999. Esses acordos promoveram uma transformação nas dinâmicas do ensino superior, com ênfase especial na dimensão curricular, priorizando o aprendizado efetivamente alcançado pelo aluno. Nesse contexto, esta revisão de escopo (scoping review) tem como objetivo identificar o estado atual das pesquisas sobre a construção e a implementação de resultados de aprendizagem em programas de ensino superior. A revisão foi baseada no protocolo PRISMA-ScR(Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses Extension for Scoping Reviews) e nas diretrizes metodológicas do Joanna Briggs Institute (JBI). Os resultados nos permitem identificar quatro linhas principais de pesquisa nesse campo. Conclui-se que, embora o discurso sobre os resultados da aprendizagem tenha sido implementado desde o final do século XX, ainda há poucas evidências empíricas sobre as implicações de sua incorporação nos níveis macro, meso e micro curriculares dos programas de ensino superiors macro, meso y micro curricular dentro de los programas de educación superior.

Palavras-chave: resultados de aprendizagem; currículo; ensino superior.

Abstract. Learning outcomes have emerged as a central axis in global educational discourse, gaining relevance since the Bologna Agreements of 1999. These agreements promoted a transformation in the dynamics of higher education, with a particular emphasis on the curricular dimension, prioritizing student learning outcomes. In this context, this scoping review aims to identify the current state of research on the construction and implementation of learning outcomes in higher education programs.

To this end, the review was based on the PRISMA-ScR protocol (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses Extension for Scoping Reviews) and the methodological guidelines of the Joanna Briggs Institute (JBI). The findings allow us to identify four main lines of research in this field. It is concluded that, although the discourse on learning outcomes has been implemented since the late 20th century, there is still limited empirical evidence regarding the implications of their incorporation at the macro, meso, and micro curricular levels within higher education programs.

Keywords: learning outcomes; curriculum; higher education.

1. Introducción

En las últimas décadas, la implementación de los resultados de aprendizaje en la educación superior ha adquirido un papel central en los procesos de aseguramiento de la calidad académica a nivel global. Este discurso permite definir con claridad lo que los estudiantes deben conocer, comprender y ser capaces de realizar al finalizar sus estudios, facilitando así la evaluación del aprendizaje y la mejora continua de los programas académicos (Aponte et al., 2020). En el contexto internacional, la Declaración de Bolonia de 1999 marcó un hito al fomentar la transparencia y comparabilidad entre las instituciones educativas, promoviendo la movilidad estudiantil y el reconocimiento académico transfronterizo. Asimismo, se ha argumentado que los resultados de aprendizaje son fundamentales para el diseño de planes de estudio centrados en el estudiante, la evaluación educativa y la acreditación de programas, alineando la educación superior con las demandas del mercado laboral y las expectativas sociales (Rodríguez y Acosta, 2023).

Para analizar de manera sistemática la producción académica en este ámbito, resulta pertinente recurrir a una revisión de alcance. Este tipo de revisión permite examinar y mapear la amplitud de la evidencia disponible sobre un tema específico, sin restricciones estrictas respecto a la naturaleza de las fuentes utilizadas, que pueden incluir investigaciones primarias, revisiones previas y documentos no empíricos, dentro de diversos contextos (Pollock et al., 2023). Su propósito principal radica en sintetizar el conocimiento existente, identificar vacíos en la investigación y proponer futuras líneas de indagación.

El desarrollo de una revisión de alcance requiere la formulación de preguntas y objetivos bien definidos, los cuales pueden estructurarse mediante el marco PCC (Población, Concepto y Contexto), recomendado por el Instituto Joanna Briggs (JBI) para establecer criterios claros de elegibilidad. Siguiendo esta metodología, Codina et al. (2021) sostienen que las revisiones de alcance permiten determinar la extensión, el rango y las características de una determinada actividad investigadora, además de clarificar conceptos clave y detectar oportunidades para futuras investigaciones en un campo específico.

Con base en lo anterior, la presente revisión tiene como objetivo identificar el estado actual de la investigación sobre la construcción e implementación de los resultados de aprendizaje en programas de educación superior. Para ello, la población de estudio se centró en instituciones de educación superior, el concepto de análisis corresponde a la construcción e implementación de los resultados de aprendizaje a nivel curricular, y el contexto abarcó el ámbito del continente americano y europeo. En este sentido, esta revisión de alcance contribuirá a generar una visión integral sobre la evolución, implementación y las implicaciones del proceso de incorporación de los resultados de aprendizaje a nivel curricular en la educación superior.

2. Aspectos teóricos

Desde una perspectiva teórica, los resultados de aprendizaje no pueden analizarse de manera aislada, sino que deben entenderse en relación con el contexto en el que se desarrollan, en este caso, el ámbito de la educación superior, su implementación través del currículo y su articulación con los procesos de aprendizaje, enseñanza y evaluación.

En cuanto a la educación superior comprendemos que es un pilar fundamental para el desarrollo social, económico y cultural de las naciones. En un mundo globalizado y en constante transformación, su papel se ha expandido más allá de la mera transmisión de conocimientos, abarcando también la formación de competencias en relación con los resultados de aprendizaje.

En ese sentido, la educación superior según Tünnermann (2011), corresponde a una etapa educativa que no solo busca la especialización en determinadas áreas del conocimiento, sino que también fomenta el pensamiento crítico y la formación ciudadana. En esta línea, Salgado y Aguilar (2021) destacan que la educación superior debe enfocarse en desarrollar en los estudiantes habilidades transdisciplinarias que les permitan analizar y resolver problemas complejos de manera integral.

Por otra parte, la categoría “currículo” es un campo de estudio complejo que ha evolucionado a lo largo del tiempo, atravesando tensiones conceptuales y prácticas que han dado lugar a diversas corrientes teóricas y enfoques metodológicos. Desde sus orígenes en la educación formal hasta su resignificación en el contexto contemporáneo, el currículo se ha consolidado como un instrumento que articula la relación entre teoría y práctica en el ámbito educativo (Díaz Barriga, 2009; Malagón et al., 2019).

Desde una perspectiva histórica, según Malagón et al. (2019) el concepto de currículo ha estado vinculado a la organización del conocimiento en las instituciones educativas. Se ha desarrollado bajo influencias teóricas diversas, desde enfoques tecnológicos y racionalistas, como los planteados por Bobbitt (1924) y Tyler (1949), hasta corrientes críticas y socioculturales representadas por autores como Apple (1979) y Freire (1977). una práctica pedagógica en constante negociación con su contexto social y cultural.

Por su parte, Díaz Barriga (2009) destaca la existencia de dos vertientes principales en la teorización curricular: una orientada hacia la planificación sistemática y estructurada de la enseñanza, y otra centrada en la experiencia educativa cotidiana. Estas perspectivas han generado tensiones que se expresan en la dicotomía entre currículo prescrito y currículo vivido, así como en la divergencia entre modelos estandarizados y propuestas flexibles e interdisciplinarias.

Consecuentemente, se considera el currículo no sólo como un documento técnico-administrativo, sino como un espacio de disputa donde convergen intereses, valores y visiones de mundo que configuran la experiencia educativa.

En relación con la categoría “resultados de aprendizaje” estos se han convertido en un eje fundamental dentro del diseño curricular y la evaluación educativa. En este sentido, los resultados de aprendizaje son definidos como “la totalidad de la información, conocimientos, comprensión, actitudes, valores, destrezas, competencias o comportamientos que se espera que una persona domine tras la conclusión exitosa de un programa educativo” (UNESCO, 2015)

Por otro lado, Bloom (1956) propuso una taxonomía de los objetivos de aprendizaje que ha servido de referencia para la formulación de los resultados de aprendizaje. Esta taxonomía clasifica el aprendizaje en tres dominios: cognitivo, afectivo y psicomotor. En el dominio cognitivo, los niveles van desde el conocimiento básico hasta la evaluación y la creación de nuevos conocimientos. Anderson y Krathwohl (2001) revisaron y actualizaron la taxonomía de Bloom, introduciendo una estructura más dinámica y centrada en el aprendizaje significativo.

Con relación a los criterios de evaluación estos deben estar alineados con los resultados de aprendizaje esperados y ser claros, justos y aplicables a todos los estudiantes (Gamboa et al., 2021). Esto significa que los estudiantes deben entender qué se espera de ellos, cómo se medirá su rendimiento y cómo pueden alcanzar los resultados de aprendizaje establecidos.

3. Metodología

El presente estudio se llevó a cabo bajo el enfoque de una revisión de alcance, una modalidad de revisión que permite examinar y mapear la amplitud de la evidencia disponible sobre un tema específico sin restricciones estrictas en cuanto a la naturaleza de las fuentes utilizadas. Dichas fuentes pueden incluir investigaciones primarias, revisiones previas y documentos no empíricos, abarcando diversos contextos (Pollock et al., 2023).

Para su desarrollo, la revisión se estructuró conforme al protocolo PRISMA-ScR (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses Extension for Scoping Reviews) y las directrices metodológicas del Joanna Briggs Institute (JBI). En cuanto a los criterios de elegibilidad, se estableció una ventana temporal entre los años 2000 y 2023, dado que los acuerdos de Bolonia (1999) marcaron el inicio de la discusión institucional sobre los resultados de aprendizaje en la educación superior. No obstante, se observó que la mayoría de las investigaciones recopiladas fueron publicadas entre 2020 y 2024.

En cuanto a los criterios de exclusión, excluimos estudios (no exclusivos a la educación superior: primaria/secundaria o diferentes niveles como la Educación de Adultos, etc.), opiniones breves, notas editoriales y artículos de revisión sin métodos porque carecían de suficiente método en el proceso de mapeo de evidencia. También se excluyeron documentos que trataban sobre “competencias” que no especificaban OA, tenían una operacionalización de OA diferente a la presentada y libros de texto escritos en inglés. Los estudios sobre aseguramiento de la calidad que no incluían indicadores o la expresión de un OA, pero formulaban uno relacionado con esto, se consideraron cobertura indirecta y, por lo tanto, excluidos.

También se eliminaron los experimentos pedagógicos que habían utilizado rúbricas o herramientas donde no se habían establecido OA explícitos, debido a la imprecisión en el constructo; duplicados o versiones preliminares cuando existía una presentación definitiva, debido a la duplicación; idioma que resultó no ser elegible o publicaciones anteriores o posteriores al límite definido para este estudio, debido a inelegibilidad formal.

Respecto a las características de los documentos seleccionados, se incluyeron artículos de reflexión, estudios con resultados de investigación, tesis e informes institucionales de organismos reconocidos, todos ellos vinculados a programas de educación superior. La búsqueda sistemática se llevó a cabo mediante la interrelación de términos clave como “educación superior”, “currículo” y “resultados de aprendizaje”, y se realizó en bases de datos especializadas, entre ellas Google Académico, Descubridor (Banco de la República), Scielo, Dialnet, Scopus, Redalyc y Jstor. Se consideraron documentos redactados en español, inglés, portugués e italiano.

Para el análisis de la información, se empleó el análisis de contenido, siguiendo las recomendaciones del JBI. En este sentido, la guía metodológica de dicho instituto establece que la revisión de alcance debe basarse en un análisis cualitativo básico de contenido, el cual implica un proceso de codificación abierta para asignar conceptos o características a categorías generales (Pollock et al., 2023).

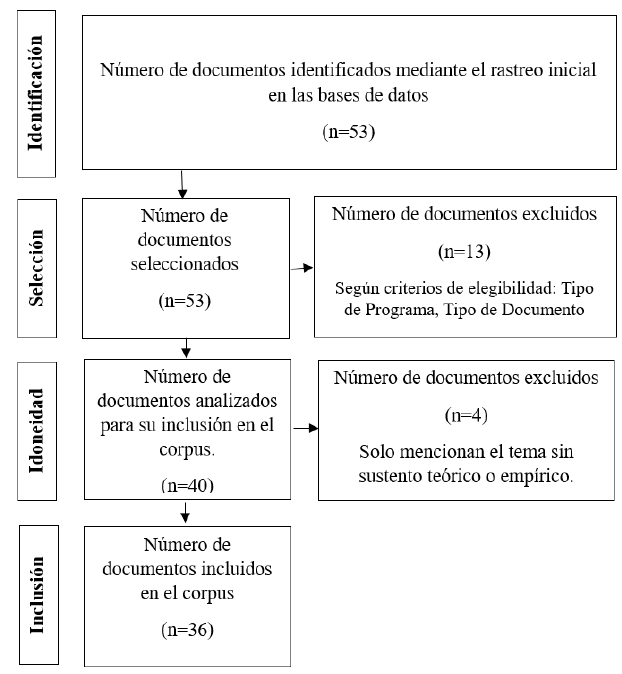

Figura 1. Flujograma PRISMA para la conformación del corpus documental

Fuente: adaptado de Rivera et al. (2023).

4. Resultados

En el siguiente acápite se exponen los principales hallazgos de tipo teórico y metodológico dentro de las cuatro categorías establecidas como unidades de análisis: Conceptualización y definición de los RA; Implementación de los RA; Evaluación de los RA; Perspectiva Crítica y Desafíos de la implementación de los RA.

4.1 Conceptualización y definición de los resultados de aprendizaje

4.1.1 Evolución histórica del concepto

El concepto de resultados de aprendizaje tiene sus orígenes en el conductismo del siglo XIX y principios del XX, con trabajos de Pavlov, Watson y Skinner (Adam, 2006). Posteriormente, la taxonomía de Bloom (1956) contribuyó a estructurar niveles de aprendizaje cognitivo. A finales del siglo XX, con el informe Dearing (1997) en el Reino Unido y la creación de la Quality Assurance Agency (QAA), se impulsó su estandarización. Finalmente, el Proceso de Bolonia consolidó su adopción en Europa como un mecanismo clave para la comparabilidad de programas académicos (Ballesteros, 2020).

4.1.2 Conceptualización: resultados de aprendizaje

Los resultados de aprendizaje se han definido de diversas maneras, pero en general, se refieren a declaraciones que describen lo que un estudiante debe conocer, comprender o ser capaz de demostrar tras completar un proceso educativo (Adam, 2006). Esta definición enfatiza la centralidad del estudiante en el proceso educativo y se distingue de los objetivos de enseñanza, que están centrados en la intención del docente (Hussey y Smith, 2008). Algunos autores amplían el concepto al incluir dimensiones cognitivas, afectivas y sociales en el aprendizaje (Zlatkin et al., 2016).

A pesar de la variabilidad en las definiciones, existen elementos comunes en la literatura. Adam (2006), Maher (2004) y CEDEFOP (2011) coinciden en que los resultados de aprendizaje deben estar centrados en el estudiante, lo que implica que se enfocan en lo que el estudiante logra y no en lo que el docente pretende enseñar. Hussey y Smith (2008) también apoyan esta idea, pero advierten que en la práctica muchas veces se confunde con los objetivos de enseñanza, perdiendo su intención original.

Otro punto en común es la verificabilidad de los resultados de aprendizaje. Adam (2006) y Dias et al. (2017) enfatizan que deben ser medibles y observables para garantizar su aplicabilidad en la evaluación del aprendizaje. Este criterio también es compartido por Vega (2021) y Garzón (2023), quienes destacan su importancia dentro de los sistemas de aseguramiento de la calidad educativa. Sin embargo, Hussey y Smith (2008) critican esta exigencia, argumentando que muchos aprendizajes son complejos y no pueden reducirse a resultados estrictamente medibles sin sacrificar la riqueza del proceso educativo.

En cuanto a la relación con las competencias, Zlatkin et al. (2016) y CEDEFOP (2011) consideran que los resultados de aprendizaje deben expresar tanto competencias específicas como transversales, incluyendo habilidades como el pensamiento crítico y la comunicación efectiva. Por otro lado, Ballesteros (2020) y Dias et al. (2017) argumentan que la aplicación de los resultados de aprendizaje en la educación superior a veces se enfoca demasiado en habilidades técnicas, descuidando el desarrollo integral de los estudiantes.

Las diferencias en la literatura se presentan principalmente en su aplicación y en la flexibilidad de su diseño. Adam (2006) y Maher (2004) defienden que los resultados de aprendizaje deben ser herramientas flexibles que permitan adaptaciones según el contexto educativo. No obstante, Hussey y Smith (2008) critican su aplicación excesivamente burocrática, que puede llevar a una estandarización que limita la creatividad y la innovación en la enseñanza. Por su parte, Vega (2021) y Garzón (2023) están de acuerdo con los resultados de aprendizaje, especialmente en su papel dentro del aseguramiento de la calidad educativa. Ambos autores destacan que su implementación permite evaluar de manera más objetiva los programas académicos y fortalecer la educación superior. Además, apoyan su integración en la normativa educativa, como en el caso de Colombia. Sin embargo, su postura implica un énfasis en su correcta aplicación dentro de un marco regulado, más que una defensa incondicional del concepto sin considerar sus posibles desafíos.

4.2 Implementación de los resultados de aprendizaje

En este acápite, se comparan y contrastan los enfoques de diferentes autores en función de cinco criterios: el contexto, la metodología, las fases, las ventajas y desventajas de la implementación de los R.A.

4.2.1 Contexto

La implementación de los resultados de aprendizaje varía en función del contexto educativo y geográfico. En Europa, Matta (2017) y Jerez (2012) analizan la transición de las universidades hacia modelos basados en competencias, con un fuerte impacto del Proceso de Bolonia, que busca estandarizar la educación superior y facilitar la movilidad académica. Blanchard (2011) estudia el rendimiento académico de estudiantes inmigrantes en la Comunidad de Madrid, abordando la inclusión educativa y las desigualdades en los resultados de aprendizaje. Por su parte, Giovannini y Santanicchia (2022) examinan el sistema de educación y formación profesional en Italia, destacando la coherencia entre los RA y los estándares educativos nacionales.

En Latinoamérica, la adopción de los RA ha sido influenciada por marcos normativos nacionales y por la necesidad de internacionalizar la educación superior. En México, Sánchez y Rodríguez (2021) investigan la adaptación de los RA en una escuela de negocios en el contexto de la transformación digital provocada por la pandemia. Su estudio resalta los desafíos de transitar de un modelo presencial-constructivista a un entorno virtual sin comprometer la calidad educativa. En Ecuador, Moscoso y Quiñonez (2018) analizan la implementación del Proyecto Integrador de Saberes (PIS), una estrategia metodológica obligatoria que busca integrar conocimientos y competencias profesionales mediante proyectos estructurados dentro del currículo universitario como medio para alcanzar los RA.

Finalmente, en Colombia, Londoño et al. (2020) estudian la implementación de los RA en la Institución Universitaria Digital de Antioquia, enfocándose en el desarrollo de un modelo metodológico y de evaluación de los RA. Durán (2024) realiza un análisis comparativo de la implementación de los RA en instituciones nacionales e internacionales, subrayando su papel en la autoevaluación de los programas académicos. Escobar et al. (2023) examinan la aplicación de los RA en la Universidad Popular del Cesar, en función del Decreto 1330 de 2019 y estándares internacionales. Aponte et al. (2020) y Aponte y Calle (2020) abordan la internacionalización del currículo a través de los RA, destacando su articulación con lineamientos de la UNESCO, la OCDE y el Proyecto Tuning.

4.2.2 Metodología

Los estudios analizados presentan diversas metodologías para la implementación de los resultados de aprendizaje, pero comparten enfoques comunes. En términos generales, la mayoría de las investigaciones combinan análisis documental, estudios normativos y modelos de evaluación empírica para sustentar la implementación de los RA en distintos contextos educativos.

Por un lado, varios estudios emplean una revisión documental y bibliográfica como punto de partida. Londoño et al. (2020) revisan marcos normativos, incluyendo el Decreto 1330 de 2019 y el Proceso de Bolonia. De manera similar, Durán (2024) realiza un análisis bibliométrico para examinar tendencias en publicaciones sobre RA, mientras que Aponte y Calle (2020) y Matta (2017) comparan estándares nacionales e internacionales.

En cuanto al enfoque empírico, algunos autores recurren a metodologías cuantitativas y estadísticas para evaluar la implementación de los RA. Blanchard (2011) aplica pruebas estandarizadas y análisis estadísticos con SPSS para comparar el rendimiento de estudiantes inmigrantes y autóctonos. Sánchez y Rodríguez (2021) emplean una investigación-acción con evaluación iterativa mediante rúbricas.

Otros estudios adoptan metodologías cualitativas centradas en la exploración de experiencias institucionales. Moscoso y Quiñonez (2018) utilizan el método analítico-sintético para examinar la integración del Plan Integrador de Saberes (PIS) en el currículo universitario ecuatoriano. Escobar et al. (2023) analizan matrices comparativas sobre estrategias metodológicas en la educación superior. Giovannini y Santanicchia (2022) emplean el método de diseño inverso (backward design), evaluando la articulación entre enseñanza y RA a través de encuestas a formadores.

Finalmente, algunos estudios combinan enfoques cualitativos y cuantitativos. Jerez (2012) adopta un diseño basado en la investigación (Design-Based Research), integrando análisis documental y un estudio cuasiexperimental con docentes universitarios. Aponte et al. (2020) estructuran su investigación en cuatro fases, desde la revisión teórica hasta la implementación en el currículo.

4.2.3 Fases de construcción de los resultados de aprendizaje

Los estudios analizados presentan tanto similitudes como diferencias en la implementación de los RA. Un punto en común es la necesidad de estructurar el proceso de implementación en fases bien definidas y sustentadas en metodologías específicas de enseñanza y evaluación.

Londoño et al. (2020) y Jerez (2012) proponen modelos estructurados en tres fases: (1) definición del contexto institucional para la alineación de los RA, (2) desarrollo y evaluación de los RA mediante metodologías como el aprendizaje basado en problemas y el uso de rúbricas para evaluación continua, y (3) operacionalización de los RA a través de cambios curriculares y monitoreo.

Blanchard (2011) enfatiza la alineación curricular, la gestión académica y la evaluación continua como elementos clave en la implementación de los RA, aplicando metodologías como la enseñanza práctica, la evaluación mediante portafolios y el uso de TIC para seguimiento del progreso.

Moscoso y Quiñonez (2018) y Giovannini y Santanicchia (2022) organizan la implementación de los RA en tres fases similares: (1) planificación del currículo con identificación de RA alineados con estándares educativos, (2) aplicación de estrategias como el aprendizaje basado en proyectos y la resolución de problemas, y (3) evaluación con indicadores de logro y herramientas auténticas como rúbricas y proyectos aplicados.

Matta (2017) añade una dimensión de internacionalización en su implementación, enfocándose en la estandarización de titulaciones y evaluación por competencias. Su modelo establece cuatro fases: (1) definición de competencias clave, (2) estandarización de titulaciones mediante créditos ECTS, (3) cambio de enfoque en la enseñanza con metodologías activas como el aprendizaje colaborativo, y (4) evaluación y certificación basada en rúbricas y autoevaluaciones.

Aponte et al. (2020) desarrollan una estructura en cuatro fases: (1) exploratoria, para diagnosticar el estado de los RA en la institución; (2) descriptiva, para caracterizar el modelo educativo vigente; (3) diseño, para la formulación de un nuevo modelo curricular basado en RA; y (4) aplicación, con capacitaciones y rediseño de syllabus.

Escobar et al. (2023) destacan la importancia de una taxonomía clara para formular los RA, ajustes al perfil de egreso, una ruta metodológica estructurada y un sistema de evaluación basado en la observación directa y el uso de portafolios académicos.

Finalmente, Sánchez y Rodríguez (2021) enfatizan un enfoque centrado en la capacitación docente, reformulación de guías de aprendizaje, incorporación de herramientas digitales para aprendizaje autónomo y retroalimentación continua.

4.2.4 Ventajas de la Implementación de los RA

Londoño et al. (2020) destacan que la implementación de RA permite la creación de sistemas de evaluación basados en indicadores específicos que reflejan el nivel de logro de los estudiantes. Además, argumentan que los RA facilitan la transversalización de contenidos y asignaturas, optimizando la gestión curricular y fortaleciendo la relación entre docentes y estudiantes en función de objetivos de aprendizaje comunes.

Por su parte, Blanchard (2011) resalta que la adopción curricular basada en RA permite la integración transversal de contenidos, lo que evita la fragmentación del aprendizaje y refuerza la conexión entre distintas asignaturas. De manera similar, Escobar et al. (2023) señalan que la adopción de una taxonomía clara para la formulación de los RA contribuye a mejorar la relación entre los contenidos programáticos, las estrategias metodológicas y la evaluación del aprendizaje, garantizando una mejor trazabilidad en el currículo.

Por otra parte, Giovannini y Santanicchia (2022) destacan que este modelo fomenta metodologías como el aprendizaje basado en problemas y la enseñanza estructurada con criterios claros, lo que permite a los estudiantes desarrollar habilidades críticas y aplicables en contextos laborales. De igual manera, Moscoso y Quiñonez (2018) refuerzan esta idea al analizar la implementación del Proyecto Integrador de Saberes (PIS), en el que los RA se vinculan directamente con situaciones profesionales concretas, promoviendo una formación más pertinente y orientada al mercado laboral.

Durán (2024) resalta que los RA no solo mejoran la calidad educativa y la autoevaluación institucional, sino que también garantizan el desarrollo de competencias clave necesarias para el desempeño profesional.Sánchez y Rodríguez (2021) sostienen que la implementación de RA asegura la calidad educativa y facilita la transformación digital sin perder el enfoque pedagógico. Asimismo, Aponte y Calle (2020) destacan que la inclusión de RA internacionalizados dentro del currículo académico fomenta la movilidad estudiantil y docente, además de fortalecer las redes de colaboración entre universidades de diferentes regiones del mundo.

Otra ventaja clave de la implementación de los RA es la mejora de la transparencia y la comparabilidad entre programas educativos a nivel global. Matta (2017) y Jerez (2011) señalan que la estandarización de los RA dentro del marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha permitido la creación de un sistema de titulaciones más homogéneo, facilitando la movilidad académica y profesional.

4.2.5 Desventajas de la Implementación de los R.A

Uno de los aspectos más complejos es la reformulación curricular, señalada por Londoño et al. (2020) y Durán (2024). La adaptación de los programas educativos a un enfoque basado en RA implica modificaciones estructurales significativas, lo que puede generar dificultades en la articulación de asignaturas (Moscoso y Quiñonez, 2018) y en la integración de estos dentro de un sistema coherente (Escobar et al., 2023). Además, Matta (2017) enfatiza que este cambio conlleva una transformación en los paradigmas de enseñanza y aprendizaje, lo que puede aumentar la carga administrativa para las instituciones.

La resistencia al cambio es otra dificultad recurrente identificada en la literatura. Jerez (2011), Aponte et al. (2020) y Matta (2017) coinciden en que el cambio cultural necesario para implementar los RA genera rechazo en docentes y administradores acostumbrados a modelos tradicionales. Esta resistencia también se relaciona con la confusión entre RA y competencias (Londoño et al., 2020) y con la falta de familiaridad con este enfoque (Durán, 2024). De manera complementaria, Giovannini y Santanicchia (2022) destacan que la aplicación real de los RA en el aula puede no coincidir con la teoría, lo que incrementa la reticencia por parte de algunos académicos.

Otro aspecto fundamental es la necesidad de inversión en capacitación docente y tecnología. Jerez (2011) y Escobar et al. (2023) enfatizan que la formación especializada es esencial para diseñar y evaluar adecuadamente los RA. En la misma línea, Moscoso y Quiñonez (2018) destacan que una correcta planificación y orientación por parte de los docentes es clave para su implementación. Adicionalmente, la incorporación de tecnología y recursos adicionales (Sánchez y Rodríguez, 2021), lo que puede representar un obstáculo para muchas instituciones.

4.3 Evaluación de los Resultados de Aprendizaje

4.3.1 Contexto y Marco de Evaluación

La evaluación de los resultados de aprendizaje ha sido abordada desde diversas perspectivas académicas, respondiendo a la necesidad de garantizar la calidad educativa y la pertinencia de los programas de formación en contextos nacionales e internacionales. En el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), Ruiz y Moya (2018) destacan la importancia de evaluar competencias específicas en programas como el Grado en Podología de la Universidad de Barcelona, utilizando cuestionarios para medir habilidades y destrezas adquiridas. En una línea similar, Astigarraga et al. (2020) analizaron la implementación de un sistema de evaluación basado en competencias en la Mondragon Unibertsitatea, empleando la Taxonomía SOLO para estructurar los niveles de aprendizaje de los estudiantes.

A nivel internacional, Nusche (2008) revisa instrumentos utilizados en países como Australia, Brasil, México, Reino Unido y Estados Unidos, identificando dos enfoques principales: la evaluación directa, basada en pruebas estandarizadas como el Examen Nacional de Desempeño de los Estudiantes (ENADE) en Brasil y el Examen General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL) en México, y la evaluación indirecta, sustentada en encuestas de percepción del aprendizaje. En esta misma línea, Jornet et al. (2012) analizan el impacto de la docencia en el aprendizaje universitario, proponiendo la integración de múltiples fuentes de datos para evaluar la calidad educativa.

Por otro lado, en el contexto de la Universidad de La Laguna, Álvarez-Pérez y López (2018) identifican deficiencias en la evaluación de competencias genéricas, señalando la falta de correspondencia entre estas y las actividades formativas propuestas en los programas académicos. En un estudio enfocado en la didáctica de las ciencias naturales, Castillo (2021) propone el uso de indicadores experimentales como una estrategia para evaluar la aplicabilidad de los RA en el aula mediante el análisis de pruebas escritas, autoevaluaciones y coevaluaciones.

En el contexto latinoamericano, la regulación educativa ha impulsado la incorporación de los resultados de aprendizaje en los procesos de autoevaluación institucional. Urbano y Venegas (2022) resaltan la importancia del Decreto 1330 de 2019 en Colombia, que obliga a las instituciones de educación superior a integrar los RA en su gestión académica, aplicando metodologías como el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar). De manera complementaria, Fontalvo et al. (2022) comparan este modelo con estándares internacionales de aseguramiento de la calidad, como los de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) en España, el Council for Higher Education Accreditation (CHEA) en Estados Unidos y el Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) en el ámbito de la ingeniería.

Desde una perspectiva crítica, Portilla (2023) analiza cómo las políticas internacionales han influido en la evaluación de los RA en Colombia, destacando tensiones entre la estandarización de la educación basada en competencias y la necesidad de considerar los contextos locales. Asimismo, Olarte-Arias et al. (2022) enfatizan la participación docente en la construcción de estrategias de evaluación en programas de salud, diseñando un Sistema de Evaluación por Competencias y Resultados de Aprendizaje (SECRA) para monitorear el dominio de competencias en distintos momentos del proceso académico.

Finalmente, De la Fuente et al. (2018) subrayan la necesidad de alinear los RA con la metodología docente y la evaluación, asegurando coherencia en los procesos formativos. Esta articulación también es respaldada por Rodríguez-Parra y Acosta (2024), quienes proponen un modelo de evaluación basado en dimensiones del aprendizaje para garantizar una visión integral del desempeño estudiantil.

4.3.2 Fases y Mecanismos del Proceso de Evaluación

En términos generales, los estudios revisados coinciden en la importancia de definir claramente los RA, diseñar planes de evaluación con instrumentos adecuados, aplicar metodologías pertinentes para la recolección de datos y analizar los resultados para retroalimentar el proceso educativo.

La definición de los RA se basa en modelos como la Taxonomía de Bloom (Urbano y Venegas, 2022) y la Taxonomía SOLO (Astigarraga et al., 2020), que permiten establecer niveles progresivos de aprendizaje. La planificación del proceso evaluativo se estructura mediante el uso de rúbricas, cuestionarios y pruebas estandarizadas, como las aplicadas en el EEES (De la Fuente et al., 2018) o en sistemas de aseguramiento de la calidad en Colombia (Fontalvo et al., 2022).

Los mecanismos de evaluación empleados abarcan una amplia variedad de herramientas diseñadas para medir el aprendizaje de los estudiantes en distintos niveles. Entre ellos, las pruebas estandarizadas (Nusche, 2008; Portilla, 2023) se han consolidado como una estrategia central en la evaluación institucional, mientras que la autoevaluación y la coevaluación (Astigarraga et al., 2020; Castillo, 2021) han ganado relevancia en entornos donde se busca fomentar la reflexión crítica y la responsabilidad sobre el aprendizaje. Además, en programas de salud, Olarte-Arias et al. (2022) han desarrollado sistemas de evaluación por competencias que incluyen escalas de dominio, rúbricas detalladas y criterios de desempeño específicos.

Las herramientas tecnológicas juegan un papel clave en la optimización de estos procesos. Urbano y Venegas (2022) destacan el uso de software de gestión académica para registrar y analizar los RA alcanzados por los estudiantes, permitiendo una retroalimentación inmediata y basada en datos cuantitativos. Asimismo, Jornet et al. (2012) subrayan la importancia de complementar estas herramientas con encuestas de percepción estudiantil, garantizando una evaluación integral que incluya tanto el rendimiento académico como la experiencia del estudiante.

Otros métodos incluyen la observación sistemática y el análisis de portafolios de aprendizaje (Álvarez-Pérez y López, 2018), que permiten una evaluación cualitativa del desarrollo de competencias a lo largo del tiempo. Estas estrategias son especialmente relevantes en disciplinas que requieren la aplicación práctica de conocimientos, asegurando que los RA no solo sean medidos en términos conceptuales, sino también en su ejecución en contextos reales.

4.4 Perspectiva Crítica y Desafíos de la implementación de los RA

4.4.1 Cuestionamientos teóricos y metodológicos

Uno de los principales cuestionamientos a los RA es su carácter economicista y neoliberal, que prioriza la empleabilidad y la productividad sobre la formación integral del estudiante (Ovalle, 2021). Esta crítica se enlaza con la preocupación por la pérdida de la autonomía académica, pues los RA han sido absorbidos por una lógica de estandarización que limita la capacidad de las instituciones para diseñar propuestas formativas pertinentes (Aristizábal y Agudelo, 2021).

Según Ovalle (2021), los RA presentan vacíos en tres niveles: político, pedagógico y ético. En el ámbito político, no consideran las relaciones de poder ni el contexto sociocultural del aprendizaje. En el pedagógico, asumen un enfoque lineal y acumulativo, ignorando la incertidumbre y los aprendizajes emergentes. En el ético, carecen de un marco axiológico para evaluar su impacto en la formación de ciudadanos críticos y comprometidos.

Estos vacíos contribuyen a la reducción del pensamiento crítico, ya que, en lugar de fomentar la reflexión y el cuestionamiento del poder, los RA se limitan a establecer habilidades instrumentales orientadas al mercado laboral (Ovalle, 2021; Hadjianastasis, 2017). Esta problemática se relaciona con la reducción del aprendizaje a estándares medibles, lo que genera una visión fragmentada del conocimiento y dificulta una comprensión holística de los saberes (Rangel, 2022).

Otra crítica fundamental es la transformación de la educación en un proceso burocrático, donde los RA dejan de ser una herramienta pedagógica y se convierten en un instrumento de gestión y control administrativo (Hadjianastasis, 2017; Aristizábal y Agudelo, 2021). Esto ha llevado a que los procesos de enseñanza-aprendizaje se centren en el cumplimiento de indicadores en lugar de la construcción de conocimiento significativo.

4.4.2 Enfoques Alternativos Propuestos

Para contrarrestar estas limitaciones, los autores analizados proponen diversas estrategias. Uno de los enfoques clave es la recuperación del pensamiento crítico auténtico, donde el aprendizaje se concibe como un proceso de reflexión sobre la sociedad y el poder, más allá de la simple adquisición de competencias para el mercado laboral (Ovalle, 2021).

Asimismo, se destaca la necesidad de una mayor autonomía académica para docentes e instituciones, permitiendo que los RA sean formulados de manera flexible y contextualizada según las necesidades específicas de cada comunidad educativa (Hadjianastasis, 2017; Rangel, 2022). Esto implica la construcción participativa de los RA, incluyendo a estudiantes, docentes y comunidades académicas.

Otra propuesta es la evaluación a través de rúbricas colaborativas, que permitan una evaluación de los aprendizajes sin caer en la rigidez de las pruebas estandarizadas (Rangel, 2022). Además, se sugiere el reconocimiento de los aprendizajes inesperados, comprendiendo que la enseñanza es un proceso dinámico y no siempre predecible (Hadjianastasis, 2017).

Finalmente, Aristizábal y Agudelo (2021) abogan por una educación flexible e interdisciplinaria, que integre múltiples perspectivas y permita a los estudiantes desarrollar habilidades como el pensamiento crítico, la comunicación y la creatividad, en lugar de limitarse a cumplir con descriptores predefinidos.

5. Discusión

Discernir sobre Resultados de Aprendizaje (RA) implica situarlos en el triángulo educación superior–currículo–evaluación. Conceptualmente, el giro desde la enseñanza hacia el aprendizaje demostrado por el estudiante reorganiza el diseño, la docencia y la evaluación (UNESCO, 2015; Bloom, 1956; Anderson y Krathwohl, 2001). Empíricamente, esto se materializa cuando los programas alinean perfiles de egreso, sílabos y evidencias mediante rúbricas, portafolios y descriptores observables, lo que vuelve “trazable” la progresión de logro. En los estudios comparados Europa/América Latina, esta trazabilidad se asocia a rediseños curriculares y a reportes de progresión por competencias.

El currículo funciona como bisagra. Las tensiones clásicas prescrito vs. vivido y racionalización técnica vs. enfoques críticos (Díaz Barriga, 2009) se reflejan en la implementación: la adopción de RA agrega coherencia (transversaliza criterios, explicita expectativas) pero puede rigidizar la práctica cuando se usa como checklist burocrático. Los casos revisados reportan beneficios en comparabilidad y aseguramiento, junto con resistencias docentes y sobrecarga administrativa que impiden la traducción fiel al aula (Malagón et al., 2019).

En implementación, las teorías de alineación constructiva y diseño inverso se expresan empíricamente en rutas por fases: diagnóstico; formulación de RA con taxonomías; selección de metodologías activas; e instrumentación evaluativa (rúbricas, portafolios, pruebas según campo). Cuando estas fases se sostienen con formación docente y soporte tecnológico, los RA pasan de etiqueta a sistema de decisiones; sin ese soporte, derivan en formalismo (Tricco et al., 2018; Pollock et al., 2023).

En evaluación coexisten vías directas (desempeños contextualizados, pruebas estandarizadas) e indirectas (encuestas, auto/coevaluación). La evidencia internacional sintetiza este binomio y recomienda múltiples fuentes para capturar la complejidad del aprendizaje (Nusche, 2008; Jornet et al., 2012). En Europa, pesan la estandarización y la comparabilidad; en América Latina, la regulación, por ejemplo, en Colombia el Decreto 1330 de 2019 impulsa RA integrados a ciclos PHVA y autoevaluación (Urbano y Venegas, 2022; Fontalvo et al., 2022).

La perspectiva crítica advierte riesgos de estandarización y burocratización si los RA subordinan el juicio pedagógico o invisibilizan contexto y poder. Al mismo tiempo, los propios estudios proponen correcciones coherentes con esa crítica: construcción participativa (docentes-estudiantes), flexibilidad contextual, evaluación auténtica y reconocimiento de aprendizajes inesperados (Hadjianastasis, 2017; Rangel, 2022; Aristizábal y Agudelo, p. 2021).

En conclusión, los hallazgos confirman que los RA aportan claridad y comparabilidad cuando se insertan en diseños coherentes con infraestructura institucional y desarrollo docente; sin esas condiciones, se encallan en el formalismo. La salida no es abandonar la categoría, sino re-contextualizarla: RA co-construidos, flexibles, multidimensionales (cognitivo, socioafectivo, ético-político) y evaluados con evidencia mixta y auténtica.

6. Conclusiones

La presente revisión de alcance ha permitido analizar el estado actual de la investigación sobre la construcción e implementación de los resultados de aprendizaje en la educación superior, destacando su importancia en la transformación curricular y en el aseguramiento de la calidad educativa. A partir de los hallazgos obtenidos, se pueden extraer las siguientes conclusiones:

En primer lugar, se evidencia que los resultados de aprendizaje han evolucionado desde enfoques conductistas hacia modelos más integrales y centrados en el estudiante. No obstante, persisten discrepancias teóricas en cuanto a su definición y aplicación, especialmente en la distinción entre resultados de aprendizaje y objetivos de aprendizaje.

En segunda instancia, se vislumbra que, a nivel internacional, la aplicación de los resultados de aprendizaje varía según los marcos normativos y el contexto educativo. Mientras en Europa su adopción ha sido impulsada por el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), en América Latina su implementación responde a políticas nacionales y estrategias institucionales orientadas a la internacionalización y aseguramiento de la calidad.

En tercera instancia, se identifica que la evaluación de los resultados de aprendizaje es un componente fundamental para su aplicación. En ese sentido, se identificaron diferentes enfoques evaluativos, desde pruebas estandarizadas hasta sistemas basados en el aprendizaje reflexivo y el portafolio de evidencias. Sin embargo, aún existen desafíos en la evaluación contextualizada de los aprendizajes adquiridos por los estudiantes.

Consecuentemente, si bien los resultados de aprendizaje ofrecen ventajas en términos de claridad y trazabilidad curricular, también han sido objeto de críticas. Se destaca la preocupación por la estandarización excesiva, la burocratización del proceso educativo y la posible reducción del pensamiento crítico. Además, su implementación requiere capacitación docente, inversión en tecnología y adaptación a las particularidades de cada institución.

Finalmente, se plantea la necesidad de enfoques más flexibles y contextualizados que permitan la adaptación de los resultados de aprendizaje a diversas realidades educativas. La participación de docentes y estudiantes en su formulación y evaluación es fundamental para garantizar su pertinencia.

Referencias

Adam, S. (2006). Introducing Bologna objectives and tools B 2.3-1 An introduction to learning outcomes A consideration of the nature, function and position of learning outcomes in the creation of the European Higher Education Area. http://www.scotland.

Álvarez-Pérez, P. R. y López, D. (٢٠١٨). Competencias genéricas y resultados de aprendizaje en los estudios de grado de pedagogía. Revista de Docencia Universitaria, 16(1), 137-154.

Anderson, L. W. y Krathwohl, D. R. (Eds.). (2001). A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives. Longman.

Apple, M. W. (1979). Ideology and Curriculum. London: Routledge & Kegan Paul.

Aponte, M. C., Suárez, M. Y., Moreno, J. A. y Veloza, C. M. (2020). Propuesta para la implementación de la formación basada en resultados de aprendizaje e internacionalización del currículo en la Universidad de América.

Aponte, M. y Calle, J. (2020). Internacionalización del currículo a partir de resultados de aprendizaje.

Aristizábal, M. y Agudelo, N. (2021). Otra vuelta de tuerca...A propósito de los resultados de aprendizaje ¿Otros caminos posibles? Revista Historia de La Educación Latinoamericana, 23(2256–5248), 255–270. https://doi.org/10.9757/Rhela

Astigarraga Echeverría, E., Mongelos García, y Carrera Farran, X. (2020). Evaluación basada en los Resultados de Aprendizaje: Una Experiencia en la Universidad. Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa, 13(2), 27-48. https://doi.org/10.15366/riee2020.13.2.002.

Ballesteros, V. (2020). Una aproximación inicial a los resultados de aprendizaje en educación superior. Revista Científica, 39, 259–261.

Blanchard Giménez, M. (2011). Análisis de los resultados de aprendizaje obtenidos al inicio y final de curso por el alumnado inmigrante en comparación con el alumnado autóctono. Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria, 18, 73-85. https://doi.org/10.7179/PSRI_2011.18.06

Bloom, B. S. (1956). Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals. David McKay Company.

Bobbitt, F. (1924). How to Make a Curriculum. Boston, MA: Houghton Mifflin.

Castillo, A. S. (2021). Evaluación de resultados de aprendizaje a través de indicadores experimentales. Revista Prometeo Conocimiento Científico, 2, 18-34. https://prometeojournal.com.ar/

Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional(CEDEFOP). (2011). Quando se definem resultados de aprendizagem nos programas curriculares, todos os estudantes devem ser tidos em conta. http://www.cedefop.europa.eu/EN/

Codina, L., Lopezosa, C. y Freixa, P. (2021). Scoping Reviews en trabajos académicos en comunicación: frameworks y fuentes. El XIII Congreso Internacional de Ciberperiodismo, 67-85.

De la Fuente, D., McDonnell, R., Ferrer, M., Cavas, F. y Martínez, R. (2018). La relación de los resultados de aprendizaje, la metodología docente y la metodología de evaluación. In 6Ht Intrenational Conference on Industrial Engineering and Industrial Management.

Dearing (1997) National Committee of Inquiry into Higher Education. Higher education in the learning society: Report of the National Committee of Inquiry into Higher Education. HMSO.

Dias, D., Soares, D., Almeida, L., Marinho-Araújo, C. y Ferreira, J. (2017). Resultados de aprendizagem no quadro do ensino superior português: definição e medida. Revista de Estudios e Investigación En Psicología y Educación, 41-45.

Díaz Barriga, A. (2009). Currículum. Tensiones conceptuales y prácticas. Consejo Latinoamericano de Ciencias sociales (CLACSO).

Duran Chinchilla, C. M. (2024). Análisis de la implementación de resultados de aprendizaje en la educación superior: una revisión investigativa. Sophia, 20(1). https://doi.org/10.18634/sophiaj.20v.1i.1356

Escobar, S., Guerra, I., Sánchez, D. y Aleydis, J. (2023). Formulación e implementación de los resultados de aprendizaje del programa de enfermería, Universidad Popular del Cesar, 2023. “Una mirada desde el enfoque constructivista.” Encuentros, 21, 74–85. https://doi.org/10.15665/encuen.v22i02-Julio-Dic..3278

Fontalvo, T. J., Delahoz-Dominguez, E. J. y Del a Hoz, G. (2022). Resultados de aprendizaje y mecanismos de evaluación en los programas académicos de educación superior en Colombia. Formacion Universitaria, 15(1), 105–114. https://doi.org/10.4067/S0718-50062022000100105

Freire, P. (1977). Pedagogía del oprimido. México D.F.: Siglo XXI Editores

.Gamboa Solano, L., Guevara Mora, M. G., Mena, A. y Umaña Mata, A. C. (2021). Aspectos por considerar para integrar el enfoque de resultados de aprendizaje en el diseño curricular universitario. Innovaciones Educativas, 23(34), 150–165. https://doi.org/10.22458/ie.v23i34.3474

Garzón-Daza, C. (2023). Los Resultados de Aprendizaje: Componente Fundamental de la Calidad en la Educación Superior. Revista Boletin REDIPE, 12(2256–1536), 127–137.

Giovannini, F. y Santanicchia, M. (2022). Formare Per Risultati Di Apprendimento: Un’analisi Delle Prassi Iefp (Vol. 32). www.inapp.org

Hadjianastasis, M. (2017). Learning outcomes in higher education: assumptions, positions and the views of early-career staff in the UK system. Studies in Higher Education, 42(12), 2250–2266. https://doi.org/10.1080/03075079.2016.1141402

Hussey, T. y Smith, P. (2008). Learning outcomes: A conceptual analysis. Teaching in Higher Education, 13(1), 107–115. https://doi.org/10.1080/13562510701794159

Jerez Yáñez, O. (2012). Los resultados de aprendizaje en la Educación Superior por competencias. Universidad de Granada.

Jornet, J. M., González Such, J. y Bakieva, M. (2012). Los Resultados de Aprendizaje como Indicador para la Evaluación de la Calidad de la Docencia Universitaria. Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa, 5(2), 82-98.

Londoño Ciro, L. A., De La Rosa Isaza, J. A., Gutiérrez Ángel, C. M. y Benjumea Garcés, J. S. (2020). Propuesta de Implementación de Resultados de Aprendizaje en la Institución Universitaria Digital de Antioquia. Revista Innovación y Desarrollo Sostenible, 1(1), 30–35. https://doi.org/10.47185/27113760.v1n1.5

Maher, A. (2004). Learning Outcomes in Higher Education: Implications for Curriculum Design and Student Learning. The Journal of Hospitality Leisure Sport and Tourism, 3(2), 46–54. .

Malagón, L., Rodríguez L., y Ñáñez, J. (2019). El currículo: Fundamentos Teóricos y prácticos. Universidad del Tolima.

Matta, E. S. (2017). Learning outcomes e nuovi parametri europei per l’istruzione superiore–la prospettiva delle istituzioni accademiche ecclesiastiche. Revista de Educação ANEC, 40(153), 67-84. https://url.td/5N7vY

Moscoso, V. y Quiñonez, E. (2018). Proyecto integrador de saberes, evidencia del resultado de aprendizaje. INNOVA Research Journal, 3(3), 84–94.

Dearing (1997) National Committee of Inquiry into Higher Education. Higher education in the learning society: Report of the National Committee of Inquiry into Higher Education. HMSO.

Nusche, D. (2008). Assessment of Learning Outcomes in Higher Education: a comparative review of selected practices. https://doi.org/10.1787/244257272573

Olarte-Arias, Y. A., Ruiz-Ramírez, J. A. y Glasserman-Morales, L. D. (2022). Coconstrucción de un sistema de evaluación por competencias y resultados de aprendizaje en educación superior. Praxis & Saber, 13, 1–16. https://doi.org/10.19053/22160159.v13.n35.2022.14

Ovalle, M. C. (2021). Aportes para la aproximación crítica a los resultados de aprendizaje.

Pollock, D., Peters, M. D. J., Khalil, H., McInerney, P., Alexander, L., Tricco, A. C., Evans, C., de Moraes, É. B., Godfrey, C. M., Pieper, D., Saran, A., Stern, C. y Munn, Z. (2023). Recommendations for the extraction, analysis, and presentation of results in scoping reviews. JBI Evidence Synthesis, 21(3), 520–532. https://doi.org/10.11124/JBIES-22-00123

Portilla, M. (2023). El currículo y la evaluación. Perspectivas analíticas sobre los resultados de aprendizaje. Revista UNIMAR, 2, 1-11.

Rangel, R. (2022). Enfoque crítico para el uso de los resultados de aprendizaje en educación superior. Postura desde los programas de ingeniería. 1-11.

Rodriguez-Parra, P. y Acosta, M. L. (2023). Modelo de evaluación de resultados de aprendizaje en educación superior. Revista Boletin REDIPE, 13, 51–64. https://doi.org/10.4067/S0718-50062022000100105

Ruiz, J. y Moya, S. (2020). Evaluación de las competencias y de los resultados de aprendizaje en destrezas y habilidades en los estudiantes de Grado de Podología de la Universidad de Barcelona. Educacion Medica, 21(2), 127–136. https://doi.org/10.1016/j.edumed.2018.08.007

Sánchez, S. y Rodríguez, A. (2021). Incorporación de resultados de aprendizaje como aseguramiento de calidad educativa de una escuela de negocios. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, 51(ESPECIAL), 251–272. https://doi.org/10.48102/rlee.2021.51.ESPECIAL.476

Salgado, G. y Aguilar, M. (2021). Hacia la transformación de los estudiantes: un proceso transdiciplinario para la educación superior. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo, 12, 1-30.

Tricco, A. C., et al. (2018). Extensión PRISMA para revisiones de alcance (PRISMA-ScR): lista de verificación y explicación. Annals of Internal Medicine, 169(7), 467-473. https://doi.org/10.7326/M18-0850

Tünnermann Bernheim, C. (2011). La educación superior frente a los desafíos contemporáneos. Universidad Centroamericana Managua, Nicaragua.

Tyler, R. W. (1949). Basic Principles of Curriculum and Instruction. Chicago, IL: The University of Chicago Press.

UNESCO. (2015). Replantear la educación: ¿Hacia un bien común mundial? París: UNESCO.

Urbano, J. y Venegas, Ó. (2022). Propuesta metodológica para la planeación de la evaluación de los resultados de aprendizaje de un programa académico. Signos, Investigación En Sistemas de Gestión, 15, 232-251. https://doi.org/10.15332/24631140.8248

Vega, O. M. (2021). Resultados de aprendizaje: contexto normativo y conceptual en el marco actual del aseguramiento de la calidad. Revista Ciencia y Cuidado , 18(2322–7028).

Zlatkin-Troitschanskaia Johannes, O., Anand Pant, H. y Coates, H. (2016). Assessing Student Learning Outcomes in Higher Education-Challenges and International Perspectives. Assessment y Evaluation in Higer Education, 41, 655–661. http://dx.doi.org/10.1080/02602938.2016.1169501

Vega, O. M. (2021). Resultados de aprendizaje: contexto normativo y conceptual en el marco actual del aseguramiento de la calidad. Revista Ciencia y Cuidado, 18(2322–7028).

Zlatkin-Troitschanskaia Johannes, O., Anand Pant, H. y Coates, H. (2016). Assessing Student Learning Outcomes in Higher Education-Challenges and International Perspectives. Assessment y Evaluation in Higer Education, 41, 655–661. http://dx.doi.org/10.1080/02602938.2016.1169501