Educação infantil no Brasil:

a perspectiva do acesso

e do financiamento

Fernanda da Rosa Becker *

* Mestranda em Administração Pública na Fundação Getulio Vargas (EBAPE/FGV),

Síntese: O presente trabalho busca traçar

um diagnóstico da atual situação de acesso

e financiamento da educação infantil no Brasil. A

análise identifica esses dois fatores como os principais

obstáculos a serem superados para que tanto as metas de expansão

da rede de ensino como a melhora do atendimento sejam alcançadas.

A educação infantil constitui o nível inicial

da educação, reconhecida como direito da criança

em inúmeros documentos (crc/2005 e especificamente no

Brasil: cf1988, ldb/96 e eca/90) e, na atualidade, está presente

na legislação interna da maioria dos países.

Tradicionalmente atende a crianças de 0 a 5 anos e se divide

em dois níveis: a creche e a pré-escola. Nas últimas

décadas ocorreram importantes mudanças na legislação

brasileira que resultaram numa alteração do sistema

de financiamento e na questão do acesso a esse nível

da educação.

Palavras-chave: educação infantil; financiamento;

acesso à educação.

SÍNTESIS: El presente trabajo busca trazar un diagnóstico

de la actual situación de la educación infantil en

Brasil, en cuanto a su acceso y a su financiación. El análisis

identifica esos dos factores como los principales obstáculos

que deben ser superados para que tanto las metas de expansión

de la red de enseñanza como la mejoría del servicio

sean alcanzadas.

La educación infantil constituye el nivel inicial de

la educación, recon-ocido como derecho del niño

en innumerables documentos (erc/2005 y específicamente en

Brasil: cf1988, ldb/96 y eca/90), en la actualidad, está

presente en la legislación interna de la mayoría de

los países. Tradicionalmente atiende a niños de 0

a 5 años y se divide en dos niveles: la guardería

y la etapa preescolar. En las últimas décadas se han

producido importantes cambios en la legislación brasileña

que han conllevado a una alteración del sistema de financiación

y a la forma de acceso a ese nivel de educación.

Palabras clave: educación infantil; financiación;

acceso a la educación.

ABSTRACT: The present paper aims at making a diagnosis

of the current situation of childhood education in Brazil, regarding

access and financing. The analysis identifies those two factors

as the main obstacles that have to be overcome, in order to achieve

the goals in expansion of the teaching network, and in service improvement.

Childhood education is the first level of education, acknowledged

as a children’s right in countless documents (erc/2005 and

in Brazil specifically: cf1988, ldb/96 y eca/90). Nowadays, it is

included in the domestic law of most nations. Historically, it serves

children from age 0 to 5, and it is divided in 2 levels: nursery

and preschool. During the past decades, the Brazilian legislation

has undergone important changes that have entailed an alteration

in the financing system and in the way this level of education is

accessed.

Key words: childhood education, financing, access to education.

1. Introdução

Educação infantil: etapa inicial da educação, reconhecida como direito da criança em inúmeros documentos (crc/2005 e no Brasil: cf1988, ldb/96 e eca/90) e, na atualidade, presente na legislação interna da maioria dos países. Atende a crianças de 0 a 5 anos e se divide em duas etapas: a creche (0 a 3 anos) e a pré-escola (4 a 5 anos).

Atualmente, verifica-se a existência de diferentes tendências relativas ao nível inicial da educação infantil. Uma, defende a acolhida de crianças nas instituições desde muito cedo, ainda antes de ela completar um ano de idade, como conseqüência das exigências de realização pessoal das mães e dos ganhos da educação coletiva. Essa atitude se intensifica cada vez mais nos últimos tempos a partir das conquistas obtidas pelos movimentos feministas. Outra tendência é a de prolongar a licença maternidade, mantendo em casa a mulher com vistas a proporcionar à criança um desenvolvimento, que, na perspectiva psicanalítica tradicional, aumentaria as possibilidades de formar um adulto equilibrado e feliz. Processo muitas vezes estimulado pelo próprio governo, como é o caso, por exemplo, do kinderbetreuungsgeld1 na Áustria. É preciso salientar que essa última tendência acentua-se em países tecnologicamente mais desenvolvidos.

No caso brasileiro, prevalece a primeira tendência em relação às creches, em virtude de haver um número cada vez maior de mulheres, de todos os estratos sociais, procurando instituições (oficiais ou não) que recebam seus filhos, por razões diversas, destacando-se, principalmente, suas ocupações profissionais. Ao mesmo tempo, é importante ver a relação criança-ambiente como responsável pela integração da criança, além de se perceber a instituição de acolhimento infantil como um elemento integrador que deve trabalhar todas as relações, podendo desempenhar um papel positivo no desenvolvimento infantil.

Ao considerarem a pré-escola, pesquisas apresentam inúmeros benefícios para as crianças que atendem a esta etapa da educação, como a redução da mortalidade nesta faixa etária, maior desenvolvimento cognitivo, maior tempo de permanência na escola, redução de repetências e de abandono da escola e até mesmo maior aquisição de vocabulário, devido à convivência desde cedo em diferentes ambientes (Haddad, 2006; Relatório efa-2006; Griffin, 2006). A criança que freqüenta a educação infantil tem, em média, um ano a mais de escolaridade do que aquela que ingressou na escola diretamente no ensino fundamental. E tem 32% a mais de chances de concluir o ensino médio (mec, 2006).

No entanto, há outras concepções em voga na atualidade. Particularmente interessante é a visão decorrente do desenvolvimento de uma nova «sociologia da infância». Esta visão está presente na convenção de direitos da criança (2005) que concebe-a como um sujeito de direito, com voz própria e entende a educação infantil como uma etapa de desenvolvimento, uma etapa importante para o momento presente da criança e não um «investimento» em longo prazo como na tradicional visão centrada na formação de capital humano (Haddad, L. 2002; Trisciuzzi, L. e Cambi, F. 1993).

Devido ao amplo reconhecimento da contribuição da pré-escola para as crianças (independentemente da visão adotada), e para o sistema educacional como um todo, alguns países, como por exemplo, o México, já incluíram este segmento como etapa obrigatória da educação. No Brasil, ainda não se dá esta obrigatoriedade. A história de atendimento à criança em idade anterior à escolaridade obrigatória foi marcada, em grande parte, por ações que priorizaram a guarda das crianças. Em geral, a educação infantil, e em particular as creches, destinava-se ao atendimento de crianças pobres, isto é, os serviços prestados – seja pelo poder público seja por entidades religiosas e filantrópicas – não eram considerados um direito das crianças e de suas famílias, mas sim uma doação, que se fazia sem grandes investimentos. Além dessas iniciativas, também as populações das periferias e das favelas procuraram criar espços coletivos para acolher suas crianças, organizando creches e pré-escolas comunitárias. Para tal, construíram e adaptaram prédios com seus próprios e parcos recursos, o que seguem fazendo na ausência do Estado (mec; 2006).

A Constituição de 1988 representou um grande avanço, ao estabelecer como dever do Estado, por meio dos municípios, a garantia à educação infantil, com acesso para todas as crianças de 0 a 6 anos a creches e pré-escolas. Essa conquista da sociedade significou uma mudança de concepção. A educação infantil deixava de se constituir em caridade para se transformar, ainda que apenas legalmente, em obrigação do Estado e direito da criança.

Tanto as pesquisas e os estudos quanto as pressões da sociedade civil organizada reafirmaram esses valores na ldb, promulgada em 1996, que considera a educação infantil a primeira etapa da Educação Básica. Na ldb, a construção de novas unidades e a conservação das instalações escolares foi incluída nos orçamentos de educação com o objetivo de aumentar quantitativa e qualitativamente a oferta deste serviço. A partir daí, uma série de documentos legais é produzida com o objetivo de definir critérios de qualidade das unidades destinadas à educação da criança de 0 a 5 anos. Entretanto, particularmente quanto a estes aspectos, atendimento e instalações, ainda há sérios problemas a serem enfrentados, conforme o diagnóstico apresentdo no Plano Nacional de Educação.

É importante ressaltar, entretanto, uma mudança recente feita na legislação: até o ano de 2005, o atendimento obrigatório focava crianças de 7 a 14 anos, mas, a partir da Lei 11.274/2006, foi feita a inclusão de mais um ano e estendido o atendimento a crianças de 6 anos. Esta foi uma medida importante, na perspectiva da garantia do direito à educação e da existência de oferta correspondente à demanda, ao considerar a diferença entre a matrículas de crianças até 1 ano e o de crianças com 6 anos. O segundo dado chega a ser 90 vezes superior ao primeiro (Kappel,Carvalho e Kramer;2001).

O presente trabalho busca traçar um diagnóstico da atual situação da educação infantil no Brasil com o objetivo de analisar a questão do acesso e do financiamento, dois dos principais obstáculos a serem superados para que tanto as metas quantitativas como as qualitativas sejam alcançadas. O estudo está dividido em quatro partes, das quais a primeira é esta introdução; a segunda apresenta o background da Política Educacional no Brasil com foco na questão do financiamento e do acesso; a terceira analisa com base em dados empíricos a estrutura das creches e pré-escolas e a última traz alguns comentários à guisa de conclusão.

2. Política Educacional, Financiamento e Acesso

Nas duas últimas décadas, a Política educacional no Brasil passou por mudanças significativas. Atualmente a educação básica está descentralizada do ponto de vista administrativo e tem seu foco posto no ensino fundamental, etapa da educação que compreende nove anos de ensino obrigatório (cf1988, ldb/96 e Lei 11.274/2006). Ao considerar a ênfase no ensino fundamental deve-se ressaltar que se trata de uma recomendação presente em documentos do Banco Mundial (Altmman, 2002) e facilmente identificável por meio de uma análise do atual modelo de financiamento da educação básica.

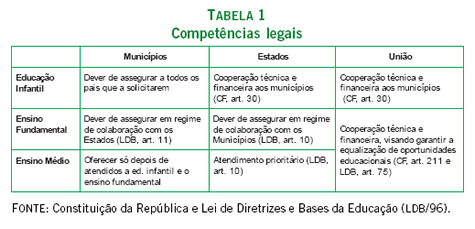

A Constituição de 1988 definia o percentual mínimo das receitas a ser utilizado para o financiamento da Educação pública. O montante definido foi: 18% do orçamento da União (e não mais os 13% da Emenda Calmon) e 25% da receita dos impostos dos Estados e Municípios. Em 1996, a ldb (Lei de Diretrizes e Bases) introduziu uma mudança nestes percentuais: a partir desta Lei, os municípios poderiam determinar um percentual diferente para este fim (respeitando sempre o mínimo de 25%) através da Lei Orgânica de cada cidade. No tocante à descentralização, a Constituição Federal de 1988 definia da seguinte forma as competências administrativas na área da educação (tabela 1).

Destarte, os municípios são responsáveis pela provisão da educação infantil e pelo ensino fundamental. Ao considerar a questão do financiamento da educação fica determinado um percentual mínimo a ser gasto com a educação básica, mas não há dentro desta vinculação uma determinação de um mínimo a ser gasto com as diferentes etapas que a compõem. A determinação da cooperação técnica carece de maior especificação além das responsabilidades que competem a cada esfera de governo. Os municípios, esferas mais próximas à população, são cobrados e constantemente estão obrigados a atender a demandas locais que nem sempre são de sua competência.

Assim, ao longo da década de 90, a maioria dos municípios direcionou grande percentual destes recursos para o ensino fundamental e deixou os investimentos na educação infantil, etapa não obrigatória, sujeitos à disponibilidade orçamentária. Em localidades onde o Estado assumiu quase totalmente a provisão do ensino fundamental, como na região metropolitana do estado de São Paulo, os municípios investiram e construíram uma ampla estrutura de atenção à educação infantil.

Em 1996, foi criado o fundef2, fundo que distribuía recursos para estados e municípios de acordo com o número de crianças matriculadas no ensino fundamental. Desenhou-se e se implantou um modelo de financiamento próprio, com regras claras e rígidas, que assegurassem não só a prioridade legal, mas também a prevalência e a permanência de um núcleo privilegiado. A visão sistêmica, portanto, não esteve presente na formulação do fundef. Tampouco este contribuiu para a implantação dessa nova concepção de educação, que passou a ser necessária para todos no mundo moderno.

Logo, a criação deste fundo agravou a situação de financiamento da educação infantil, até mesmo nos municípios que só ofereciam esta etapa da educação. O mecanismo de arrecadação e distribuição do fundo fazia com que cidades que não tivessem rede de ensino fundamental perdessem recursos e foi o grande responsável pela municipalização do ensino fundamental no Brasil (Relatório efa-2000).

Além disso, verificou-se uma tendência nacional para retirar as crianças de 6 anos das pré-escolas e matriculá-las no nível seguinte com o objetivo de ampliar o volume de recursos recebidos. Esta tendência associada a uma demanda por atendimento resultou na Lei 11.274/2006 e na criação do ensino fundamental de nove anos.

O fundef esteve em vigor até o ano de 2006, quando foi criado o fundeb – Fundo de Manutenção da Educação Básica, que corrigiu as falhas do modelo anterior no tocante à educação infantil e passou a destinar recursos de acordo com o total de matrículas em todas as etapas da educação básica.

A partir deste momento, pode-se considerar que a educação infantil não é mais concebida como uma etapa da educação de importância menor. Ela ganhou espaço político, afirmou-se tecnicamente e encontra defensores em todos os âmbitos da sociedade. Por isso, está presente no fundeb em igualdade de condições com as etapas seguintes do processo educacional (Didonet, 2006).

Apesar da inclusão do primeiro nível da educação não se pode considerar que de fato esta iniciativa terá como resultado um aumento da oferta da educação infantil e, conseqüentemente, do acesso em todos os municípios brasileiros. O modelo de composição do fundo sofreu alterações em relação ao modelo do fundef, isto é, novos tributos foram vinculados e o percentual de vinculação foi alterado de 15% para 20%. No entanto, os novos impostos vinculados não são receitas próprias dos municípios. Assim, novamente os pequenos municípios acabaram por perder recursos na partilha do fundo uma vez que são os que têm maior participação de transferências na receita total. Os municípios maiores são mais autônomos, conseguem a maior parte de sua renda por meio de receitas próprias e também são os responsáveis pelas maiores redes escolares, portanto, possuem um maior coeficiente de repasse do fundo que é feito com base no total de matrículas de cada cidade. Em conseqüência deste mecanismo de captação e de divisão de recursos, 34% dos municípios perderam receitas com o fundeb em 2007(cnm; 2008).

Destarte, o ganho de recursos só é efetivo nos estados em que há a complementação da União, isto é, quando o volume arrecadado é inferior ao valor mínimo nacional. No primeiro ano de vigência do fundeb, oito estados receberam a complementação: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco e Piauí. No ano de 2008 além destes oito, o estado do Amazonas passou a receber a complementação.

Deve ser ressaltado que a avaliação feita pela Confederação Nacional dos Municípios (cnm) constatou que o valor médio do aluno na creche em 2007, no fundeb, foi de R$ 1.057/ano, bem abaixo do custo efetivo, pois segundo pesquisa realizada o custo seria de aproximadamente R$ 2.866,78/ano.

Ao considerar a pré-escola, o valor médio do aluno em 2007, foi de r$ 1.189,25/ano, pouco abaixo do custo levantado pela pesquisa feita pela cnm/ufrgs, de aproximadamente R$ 1.252,5/ano.

Assim, a ampliação da oferta de creches permanece fortemente ligada à capacidade financeira e de recursos humanos de cada cidade, já que o valor que os municípios precisam complementar para a manutenção é bastante significativo.

A demanda por creches e pré-escolas é crescente, mas o acesso continua restrito a uma pequena parte da população com recursos para buscar uma instituição privada que atenda a suas necessidades e aos poucos que conseguem lugar entre as vagas oferecidas na rede pública. O acesso à educação infantil, muitas vezes, fica à mercê de programas e projetos pontuais financiados pelo governo federal e/ou dos estados, com indefinições quanto à qualidade de sua oferta (Souza; Faria 2005).

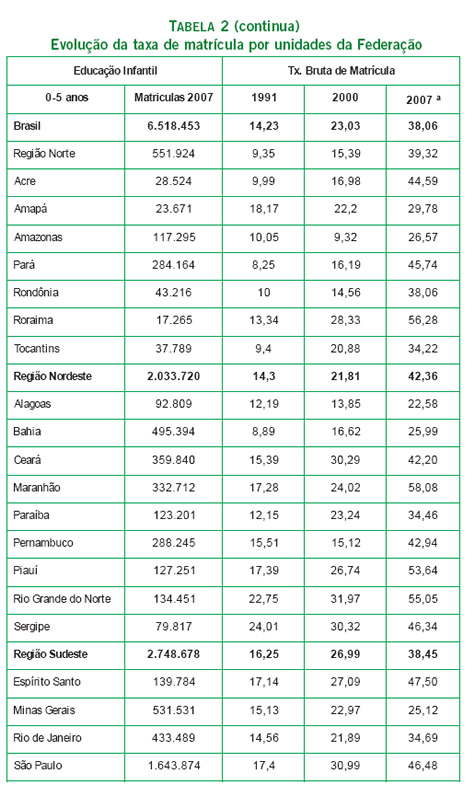

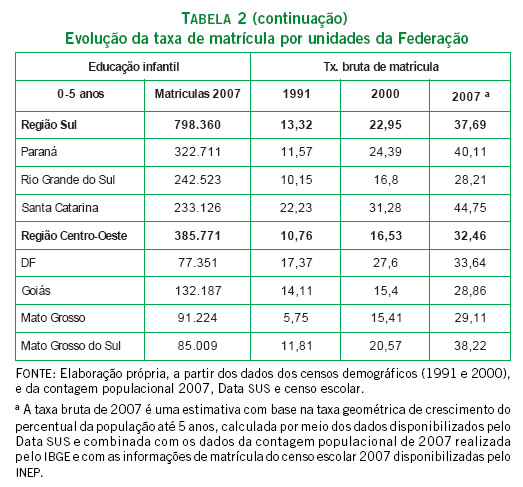

Apesar do obstáculo do financiamento, é possível constatar uma evolução do atendimento ao longo dos últimos anos. A próxima tabela traz dados que ilustram o aumento do acesso em virtude das mudanças na legislação citadas anteriormente e de um maior reconhecimento da importância da educação infantil. Os dados estão divididos por regiões e unidades da federação com o objetivo de mostrar que há diferenças na evolução nos contextos intra-regional e inter-regional. A abordagem se faz em três momentos, nos anos de 1991 e 2000 quando a taxa foi calculada com base nos dados do censo demográfico e nos dados de matrícula disponibilizados pelo mec; e no ano de 2007 com base nos dados do censo escolar e da contagem populacional de 2007 (ibge).

A tabela 2 mostra que nos últimos dezesseis anos houve um crescimento médio de aproximadamente 24% no atendimento a crianças de 0 a 5 anos (medido pela taxa bruta de matrícula). Houve de fato uma expansão da rede, mas este resultado não pode ser atribuído somente a este fator: há fatores demográficos, como a redução da taxa de fecundidade e conseqüente redução do total da população de 0 a 5 anos, que têm influência direta nestas taxas.

Em relação a 1991, há uma variação no contexto interestadual na distribuição do atendimento: o estado do Sergipe, até então, cobria o maior percentual (24%) da população com idade entre 0 e 5 anos, enquanto em 2007 o maior percentual é referente ao estado do Marnhão (58%). Desta forma, os estados que detêm o maior atendimento pertencem à região Nordeste, pouco desenvolvida, e caracterizam a existência de um esforço do setor público (Demo, 1995). Ao observar a variação entre os anos de 2000 e 2007 constata-se que das 5 maiores variações no período, 4 são de estados (Maranhão, Pará, Pernambuco e Piauí) que recebem a complementação da União no fundeb. Esse resultado evidencia a forte correlação entre financiamento e acesso existente no país e confirma a hipótese de um maior esforço do setor público nestas localidades.

No entanto, o mesmo esforço não pode ser atribuído aos resultados de todos os estados. Houve uma expansão da oferta do setor privado, o que explica, em parte, a nova distribuição percentual da taxa bruta de matrícula. Por não se tratar de uma etapa obrigatória e, como já citado neste texto, por falta de definição de quais são as competências legais das esferas de governo em um regime de cooperação técnica no que concerne ao ensino fundamental, os investimentos em educação infantil oscilam de acordo com as prioridades de cada governo local, mesmo havendo uma valorização deste segmento da educação em nível nacional.

Atualmente, verifica-se, ao comparar as cinco regiões, que o maior atendimento está na região Nordeste (aproximadamente 42%), seguida das regiões Norte (39%) e Sudeste (38,5%). Apenas essas regiões apresentaram no ano de 2007 uma taxa superior à nacional.

No contexto intra-regional, há diferenças expressivas como fica claro ao comparar as taxas dos estados de Minas Gerais e São Paulo, que apesar de serem «vizinhos» possuem uma diferença percentual de 21% no atendimento a esta etapa da educação. Deve-se observar ainda que estas taxas envolvem o total de matrículas do setor público e do privado e que por esta razão, em localidades mais desenvolvidas economicamente, como o estado de São Paulo, onde a população tem maior renda, haverá maior atendimento em função de maior oferta, não somente do setor público mas também do setor privado (responsável por 48% das matrículas em creche e 19% da pré-escola neste estado).

Portanto, há ainda forte elitismo na educação infantil no Brasil (Plank, Sobrinho e Xavier; 1994). Houve forte expansão do setor público em especial na pré-escola, mas esta expansão foi acompanhada por uma expansão do setor privado, principalmente por meio de creches. A estrutura administrativa atual dos estabelecimentos de ensino será objeto de análise do próximo item.

3. Estrutura da Educação

Infantil no Brasil

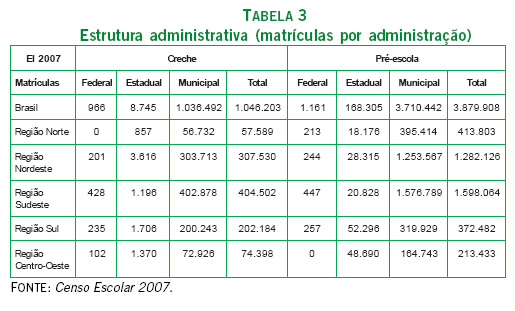

No item 2 foi abordada a questão da descentralização, do financiamento e do acesso à educação infantil. Neste tópico será feita a análise da distribuição de matrículas por etapas da educação infantil, por administração e por região geográfica. A próxima tabela apresentará a divisão de matrículas no interior do setor público:

A municipalização da educação infantil torna-se evidente tanto em relação às creches como à pré-escola. O novo fundo de financiamento da educação (fundeb) pode ser um importante incentivo para este processo, uma vez que considera as competências legais de cada esfera de governo no momento de contabilizar as matriculas. Assim, matriculas na educação infantil de estabelecimentos estaduais e federais não são contabilizadas para fim de repasse de recursos, já que pela legislação vigente este nível de ensino é competência da esfera municipal.

Deve-se ressaltar a grande participação do setor

privado na provisão da educação infantil. Em

regiões com menor grau de desenvolvimento sócio-econômico

e baixo atendimento escolar, como as regiões Norte e Nordeste,

há um maior atendimento por parte do governo (à exceção

dos estados de Pernambuco e Amapá). Isto pode ser um indicador

de que o maior atendimento das regiões mais desenvolvidas

e concentradoras de matrículas (como a região Sudeste)

existe em função de uma maior participação

do setor privado. A oferta de educação por parte do

setor privado em geral é condicionada à renda (Demo,

1995; Malta, 2006) e à demanda local. Há diferenças

regionais que explicam alterações no tocante à

demanda local, como, por exemplo, fatores demográficos: as

regiões Norte e Nordeste possuem o maior percentual de população

de 0 a 5 anos em relação ao total do país,

alta fecundidade e famílias maiores (número de componentes).

A relação com a demanda por educação

infantil é direta. Cabe destacar a hipótese assumida

na parte inicial deste trabalho: a necessidade de um lugar para

deixar os filhos e ingressar no mercado de trabalho. Quando a família

é maior e o número de irmãos mais velhos para

«cuidar» dos menores é maior, verifica-se uma

tendência a optar por deixar a criança com um membro

da família em vez de buscar um estabelecimento de ensino.

No entanto, não é possível assumir que sejam estas as únicas causas das variações existentes. Como já abordado neste texto, há diferenças no grau de investimento na educação infantil que têm como causa a existência (ou não) de «vontade política» por parte dos governantes.

Em 2 estados e no Distrito Federal (df), a participação do setor privado chega a ser superior à do setor publico quanto à oferta de creches, o que é um indicador do forte elitismo existente nesta etapa do ensino, são eles: Amapá e Minas Gerais3.

Esta seção teve como propósito traçar um diagnóstico da atual estrutura da educação infantil. A próxima trará alguns comentários e apresentará as conclusões deste estudo.

4. Considerações

finais

Conforme analisado neste artigo, há um avanço no país em direção ao reconhecimento da importância da educação infantil. Observa-se ainda a existência de vários obstáculos a serem superados a fim de se obter uma experiência de sucesso, uma educação de qualidade com eqüidade para todos os que a desejarem.

A falta de recursos é um dos principais obstáculos: sem orçamento não se executam projetos. O financiamento é insuficiente em grande parte dos municípios e a população que não é atendida não conta com recursos próprios para custear a formação de suas crianças no setor privado.

Assim, surge outro problema: o acesso. As famílias pobres são as que mais necessitam e as que menos têm acesso: «a lógica dos privilégios é oposta à das necessidades» (Demo, 1995). Os pais que têm condições econômicas colocam seus filhos em estabelecimentos privados, que aparecem com forte participação neste segmento da educação, suprindo uma demanda não atendida em termos quantitativos e qualitativos. O atendimento a esta faixa etária está crescendo, mas ainda é muito baixo, em especial no caso das creches.

Espera-se que o novo fundo de financiamento da educação básica seja um incentivo para que os governos locais, responsáveis pela provisão deste nível de educação, ampliem a oferta de modo que o direito à educação seja garantido de forma equânime para toda a população. O fato de quatro das cinco maiores variações na taxa bruta de matrícula para o período analisado serem associadas a estados que efetivamente tiveram um aumento da verba vinculada à educação é um sinal de que o financiamento ainda é o principal obstáculo a ser vencido para que seja possível ampliar o acesso.

5. Bibliografia

Altmman, H. (2002): «Influências do Banco Mundial no projeto educacional brasileiro», in Educação e Pesquisa, vol. 28. São Paulo: usp.

Belsky, J., Burchinal, M., Mccartney, K., Vandel, D. e Clake-Stewart, K. (2007): «Are There Long-Term Effects of Early Childhood Care?», in Child Development, vol. 78, n.° 2.

Brasil (1988): Constituição Federal Brasileira. Brasília, df.: Governo Federal.

— (1996): Lei Federal n.º 9.394. Lei de Diretrizes e Bases da Educação - ldb.

— (1990): Lei Federal n.º 8.069/90. Estatuto da Criança e do Adolescente - eca.

— (2006): Lei Federal n.º 11.274. Brasília, df.: Governo Federal.

Campos, M. (2006): «Educação infantil», in Reescrevendo a educação: propostas para um Brasil melhor. Disponível em <www.reescrevendoaeducação.com. br>.

Demo, P. (1995): «Qualidade da Educação infantil-desenvolvimento integral e integrado», in Texto para discussão 384. Brasília, df.: ipea.

Didonet, V. (2006): «A educação infantil na educação básica e o fundeb», in M. J. R. Lima e V. Didonet (orgs.), fundeb: avanços na universalização da educação básica. Brasília, df.: inep.

Haddad, F. (2005): Early Childhood Education in Brazil. Rio de Janeiro. Disponível em:

<http://www4.fgv.br/cps/simulador/infantil/Palestrantes1611/ Palestrantes1611.htm>.

Haddad, L. (2002): An Integrated Approach to Early Childhood Education and Care: a Preliminary Study In Childcare Resource and Research Unit. Toronto, Canada: Centre for Urban and Community Studies Occasional Paper.

Haddad, S. (2007): Educação e exclusão no Brasil. São Paulo: Ação Educativa.

IIEP (2006): Tendencias en las desigualdades de acceso a la educación inicial. Disponível em: <http://www.siteal.iipe-oei.org/>.

INEP (2000): efa 2000. Educação para Todos: avaliação do ano 2000, informe nacional. Brasil. Brasília, df.: inep.

Kappel, C. e Kramer, S. (2001): «Perfil das crianças de 0 a 6 anos que freqüentam creches, pré-escolas e escolas: uma análise dos resultados da pesquisa sobre Padrões de Vida/ibge», in Revista Brasileira de Educação n.° 16.

MEC (2000): Conselho Nacional de Educação. PCB 04/2000 – Parecer da Câmara de Educação Básica. Brasília, df.: Ministério da Educação.

MEC (2006): Parâmetros básicos de infra-estrutura para instituições de educação infantil. Brasília, df: Ministério da Educação.

Plank, D., Sobrinho, J. e Xavier, A . C. (1994): Obstacles to Educational Reform in Brazil, in Revista La Educación xxxviii, n.° 117, vol.1.

Souza, D. e Faria, L. (2005): Política, gestão e financiamento de sistemas municipais públicos de educação no Brasil. São Paulo: Xamã.

Trisciuzzi, L. e Cambi, F. (1993): La infancia en la sociedad moderna, del descubrimiento a la desaparición. Rome: Riunite.

Umayahara, M. (2004): «En búsqueda de la equidad y calidad de la educación de la primera infancia en América Latina», in Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 2 (2), pp. 21- 51. Manizales, Colombia: Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud, cinde/Universidad de Manizales.

UN. CRC (2005): Convención de Derechos del Niño. Observación General n.º 7. Realización de los derechos del niño en la primera infancia. Comité de los derechos del niño, 40º período de sesiones, Ginebra, 12 a 30 de septiembre de 2005. Disponível in: <http://www.oas.org/udse/dit2/relacionados/oficiales.aspx?page=2>.

Unesco (2003): Mandatory Funding for Early Childhood Education: a Proposal in unesco (2006): efa Global Monitoring Report 2007. Paris: unesco. Brazil. In: unesco Policy Brief on Erly Cildhood. Paris: unesco.

Notas

1 Ajuda financeira concedida pelo governo a mães ou pais até a criança completar 2 anos, caso permaneçam em casa cuidando da criança neste período. É necessário comprovar ter renda bruta anual inferior a 14.600 euros. Mais informações em: <http://www.help.gv.at/Content.Node/8/Seite.080600.html>.

2 Fundo de Manutenção e desenvolvimento do Ensino Fundamental e valorização do magistério – composto por receitas vinculadas de estados e municípios.

3 De acordo com os dados do Censo Escolar 2007, disponibilizados pelo inep/mec.

|