Formar en decrecimiento para combatir el impacto del cambio climático

Treinamento em decrescimento para combater o impacto das mudanças climáticas

Train in degrowth to combat the impact of climate change

Enrique-Javier Díez-Gutiérrez 1  https://orcid.org/0000-0003-3399-5318

https://orcid.org/0000-0003-3399-5318

José Jesús Trujillo Vargas 2  https://orcid.org/0000-0002-6855-4929

https://orcid.org/0000-0002-6855-4929

Ignacio Perlado Lamo de Espinosa 3  https://orcid.org/0000-0002-1350-9266

https://orcid.org/0000-0002-1350-9266

Luisa María García Salas 4  https://orcid.org/0009-0004-3932-0519

https://orcid.org/0009-0004-3932-0519

Kelly Romero Acosta 5  https://orcid.org/0000-0002-6568-1316

https://orcid.org/0000-0002-6568-1316

Luis Miguel Mateos Toro 4  https://orcid.org/0000-0002-6747-6295

https://orcid.org/0000-0002-6747-6295

Antonio Pérez-Robles 2  https://orcid.org/0000-0002-1186-5179

https://orcid.org/0000-0002-1186-5179

1 Universidad de León (España), 2 Universidad Internacional de La Rioja (España), 3 Universidad de Alcalá (España), 4 Centro de Magisterio “Virgen de Europa" (España), 5 University of British Columbia (Canadá)

Resumen. La finalidad de esta investigación ha sido realizar una revisión sistemática de la literatura (RSL) sobre la importancia y abordaje que se hace actualmente en el sistema educativo sobre la enseñanza y aprendizaje de la crisis ambiental y ecosistémica actual. Se toman como base dos palabras clave: decrecimiento y educación. Para ello se ha realizado una RSL siguiendo los estándares de la declaración PRISMA publicada en 2020. Se han seleccionado 36 artículos publicados, de enero de 2005 a diciembre de 2022, en las bases de datos: Scopus, Dialnet, Web of Science y Scielo. Los hallazgos reflejan que es un tema relevante como preocupación pero que no se refleja en la práctica educativa; que se ha incorporado en el currículo, pero de forma esporádica, descontextualizada y sin cuestionar el modelo de crecimiento ilimitado y de consumo que conlleva el capitalismo. En definitiva, que no predomina una visión crítica que cuestione el sistema y el abordaje educativo. Se concluye que es crucial incorporar el decrecimiento de una forma transversal en la educación y reformar los planes de estudio de las Facultades de Educación de todas las universidades para que la pedagogía del decrecimiento sea una prioridad en los mismos

Palabras clave: cambio climático; colapso; decrecimiento; formación; educación.

Resumo. O objetivo desta pesquisa foi realizar uma revisão sistemática da literatura (RSL) sobre a importância e a abordagem atual no sistema educacional para ensinar e aprender sobre a atual crise ambiental e ecossistêmica. Duas palavras-chave são tomadas como base: decrescimento e educação. Para esse fim, foi realizada uma SLR seguindo os padrões da declaração PRISMA publicada em 2020. Trinta e seis artigos publicados de janeiro de 2005 a dezembro de 2022 foram selecionados nos seguintes bancos de dados: Scopus, Dialnet, Web of Science e Scielo. Os resultados refletem que esse é um tópico de preocupação relevante, mas que não se reflete na prática educacional; que foi incorporado ao currículo, mas de forma esporádica, descontextualizada e sem questionar o modelo de crescimento e consumo ilimitados que o capitalismo implica. Em suma, não predomina uma visão crítica que questione o sistema e a abordagem educacional. Concluímos que é fundamental incorporar o decrescimento de forma transversal na educação e reformar os currículos das Faculdades de Educação de todas as universidades para que a pedagogia do decrescimento seja uma prioridade neles.

Palavras-chave: mudança climática; colapso; decrescimento; educação; treinamento; educação

Abstract. The main objective of this research is to perform a systematic review of the literature (SRL) about the importance and approach that is currently made in the educational system on teaching and learning of the current environmental and ecosystem crisis. Two keywords are taken as a basis: degrowth and education. The SLR has considered PRISMA 2020 declaration. A total of 36 articles published were found, from January 2005 to December 2022, in the following databases: Scopus, Dialnet, Web of Science and Scielo. Findings reflect that it is a relevant issue as a concern but that it is not reflected in educational practice; that has been incorporated into the curriculum, but sporadically, out of context and without questioning the model of unlimited growth and consumption that capitalism entails. In short, a critical vision that questions the educational system and approach does not predominate. It is concluded that it is crucial to incorporate degrowth in a transversal way in education and reform the curricula of the Faculties of Education of all universities so that the pedagogy of degrowth is a priority in them.

Keywords:climate change; collapse; decrease; training; education

1. Introducción

La sociedad de crecimiento, en la que estamos inmersos, es insostenible, debido a que no tiene en cuenta la capacidad de regeneración del planeta, y es profundamente desigual: el 20% de la población mundial posee el 86% de los recursos naturales, mientras sufren una situación de pobreza extrema (menos de un dólar diario) 1.300 millones de personas (Du y King, 2022; Sánchez-Rodríguez et al., 2023). Por tanto, el punto de partida, definitivamente, no es el mismo para todas las personas, ya que es el Norte global enriquecido quien establece las reglas del juego internacional, organizando un sistema de intercambio desigual, convirtiendo al Sur global en zonas de sacrificio extractivista (Alister et al., 2021).

Estamos en una época de profunda crisis que afecta a las relaciones de las personas y las sociedades con la naturaleza (López, 2023), como también al equitativo acceso a los bienes y recursos que nos facilita la Tierra. Durante los últimos decenios, el consumo ha aumentado de modo tan exponencial que nos ha conducido a una forma de vida que conlleva una seria amenaza para el futuro de la humanidad y de la vida en este planeta (Mínguez-Vallejos y Pedreño-Plana, 2021). Es más, el incremento irracional del consumo se ha convertido antes en un indicador de infelicidad que una muestra de lo contrario (Shcheghel, 2020).

En este momento sociohistórico, resulta crucial replantearse cómo avanzar en la construcción de una sociedad y un planeta que desarrolle otro modelo más respetuoso, más sostenible, ante este modelo de producción y consumo y el tremendo deterioro socioambiental global que provoca este modelo en nuestro ecosistema (Gómez-Luna, 2020). La Universidad y la Educación Superior no pueden dar la espalda a esta situación y tienen una enorme responsabilidad social y formativa a la hora de abordar cómo formar a las futuras generaciones ante esta problemática que afecta a la sociedad y al futuro del planeta.

1.1 Crisis climática

Uno de los aspectos más visibles de esta crisis del modelo, es el cambio climático (en adelante CC). El 3 y 4 de julio de 2023 fueron los dos días más calurosos en el planeta en la reciente historia, con las temperaturas más altas desde que empezaron los registros a mediados del siglo XX, según datos del Centro de Predicción Ambiental de Estados Unidos. En España sólo entre 2021 y 2023 se han dado el doble de días por encima de los 40 grados que en toda la década de los ochenta (Navarro, 2023). Es una tendencia progresiva que se constata en estos últimos años (López, 2023). En este escenario es necesario que la investigación académico-educativa conceda a la emergencia climática la importancia transcendental que deriva de su potencial de amenaza, marcando programas y agendas consensuadas que den prioridad a la mejora del conocimiento y la formación pedagógica de las actuales y futuras generaciones para que las sociedades contemporáneas tomen conciencia de su gravedad, demanden políticas y acciones efectivas de respuesta y participen activamente en su implementación (Gutiérrez-Pérez et al., 2020).

Sin embargo, a nivel científico y de pervivencia de la especie y del planeta el CC se postula como el desafío más importante de la humanidad para el presente siglo (Bento et al., 2023). Por tanto, desconcierta la apatía que parte de las ciencias sociales y la educación, parecen haber manifestado y manifiestan sobre este problema en la trayectoria actual hacia un colapso generalizado (González-Gaudiano y Meira-Cartea, 2019).

1.2 Cambio climático y educación

Aunque lo más aconsejable actualmente sería transformar radicalmente el modelo energético basado en el uso intensivo de hidrocarburos fósiles de forma urgente y planificada, lo cierto, es que el modelo económico y social, así como buena parte de la sociedad no se ha dado cuenta de la urgencia y la necesidad de este cambio (González-Gaudiano y Meira-Cartea, 2019). González-Gaudiano y Meira-Cartea (2019) indican que la resistencia al cambio ante los problemas ambientales que existen en la actualidad se debe, en su mayor parte, a que las personas y las comunidades no poseen un conocimiento “objetivo” y “real” de cómo es y de cómo funciona el mundo real. Por ello, la educación debe centrarse en transmitir aquellos conocimientos científicos que permitan construir una imagen real de su entorno. La insistencia en convertir la Educación Ambiental en una educación esencialmente “científica” expresa muchas veces este tipo de proyectos deconstructivos (Meira, 2013). Para ello se requieren enfoques, metodologías y herramientas que aún no están en las aulas de forma generalizada (González-Gaudiano y Meira-Cartea, 2019). Aunque educarnos en otro modelo de vida implique tener que renunciar voluntariamente a ciertos satisfactores que nos ofrece el modo de vida actual para combatir el CC (González-Gaudiano, 2020).

Por eso, hemos de ser conscientes de que el cambio social, político y personal de hábitos, mentalidades y prácticas que exige otro modelo económico, cultural, relacional y vital, conlleva resistencias y actitudes defensivas, como cualquier cambio, lo cual suele derivar en una resistencia, un distanciamiento y la creencia en futuras soluciones tecnológicas de la problemática a la que nos enfrentamos que no siempre llegan a tiempo o ni siquiera son posibles (Moreno-Fernández, 2020).

La finalidad de esta investigación ha sido realizar una revisión sistemática de la literatura (RSL) respecto a la importancia y abordaje que se hace actualmente, en el sistema educativo y especialmente en la formación del futuro profesorado, de la enseñanza y aprendizaje respecto a cómo afrontar esta crisis ambiental y ecosistémica que estamos viviendo hoy día.

Esta finalidad se ha desglosado en las siguientes cuestiones que se han pretendido analizar en esta RSL:

• ¿Aparece en la literatura actual una preocupación por este tema en el ámbito educativo, dado el número e importancia de las publicaciones al respecto?

• ¿Qué conocimientos, conceptualización epistemológica y comprensión de las causas, de las consecuencias y de las formas de abordaje sobre el fenómeno predomina en el profesorado y en el alumnado respecto a la crisis climática?

• ¿Qué opciones o propuestas de solución y abordaje se plantean en el sistema educativo respecto a la salida de esta crisis?

• ¿Aparece una preocupación por formar al futuro docente en cómo enseñar y trabajar educativamente estos temas en la formación del profesorado que se imparte actualmente, tal como se pueda apreciar por el número e importancia de las publicaciones encontradas al respecto?

• ¿Hay un auge de publicaciones que inciden en esta temática referidas a las actuales o recientes políticas educativas puestas en marcha en España?

2. Metodología

Se indicará la información necesaria para poder replicar la investigación. Hay que explicar aspectos cómo la recogida de información, selección de participantes, planteamiento, criterios de rigor, etc. También, se deberán incluir los criterios de rigor ético (confidencialidad, consentimiento informado, etc.). Se ha realizado una búsqueda sistemática en las bases de datos de referencia (WOS, Scopus, Scielo y Dialnet) de todas las publicaciones entre el año 2005 y el año 2022, utilizando los operadores booleanos. Se han analizado especialmente aquellas investigaciones y estudios emergentes y más citados, revisando los contenidos de todos los artículos seleccionados y finalmente realizando un mapeo del estado– de la cuestión.

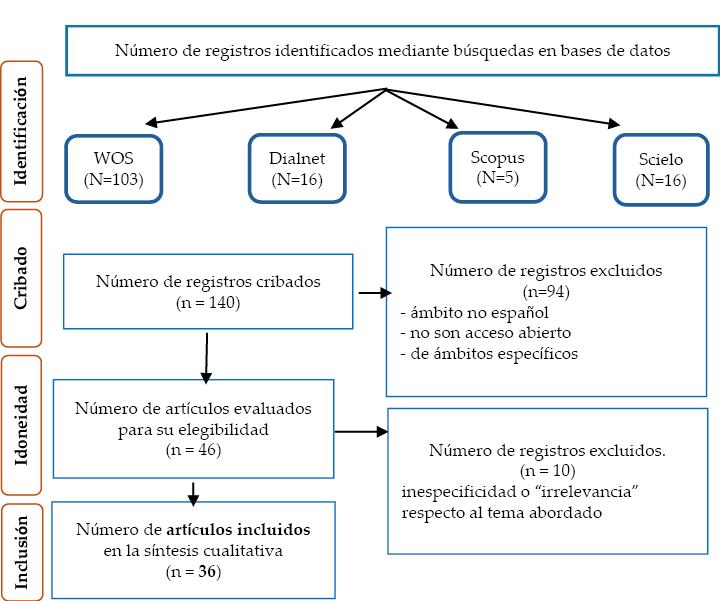

Las palabras clave para la búsqueda de artículos en WOS, Scopus, Scielo y Dialnet han sido las siguientes: decrecimiento y educación. Tras la primera revisión en la que aparecieron 140 documentos entre el año 2005 y el año 2022, fueron descartados en una primera revisión 94 artículos por diferentes motivos: artículos de investigaciones en países anglosajones, artículos que no fuesen de acceso abierto, artículos de otros ámbitos específicos tales como Química, Biología, Economía…, en donde no se relacionaba en modo alguno el componente educativo con la posibilidad de decrecer para detener los efectos del CC. Igualmente, realizamos un segundo barrido, dentro de los artículos seleccionados, descartando otros 10 por inespecificidad o “irrelevancia” en los temas abordados en este trabajo, quedándonos, finalmente, con un número de 36 artículos analizados en esta revisión bibliográfica.

A partir de este proceso de selección inicial se realizó el segundo cribado teniendo en cuenta los contenidos de los artículos. Se desecharon artículos basados en:

• Experiencias descriptivas de aplicaciones didácticas o metodológicas que no aportan un planteamiento epistemológico de fondo;

• Reseñas de otras publicaciones o experiencias realizadas;

• Estudios anteriores al 2005.

Según todos estos criterios el número de registros excluidos tras una primera revisión fue de 94, quedando el número de artículos en 46, y en un segundo cribado se eliminaron 10 más. Por lo que finalmente son 36 artículos los incluidos en este trabajo de RSL. Este proceso está resumido en la Figura 1.

Figura 1. Diagrama de flujo PRISMA sobre las distintas fases de la RSL.

Fuente: Elaboración propia.

A continuación, en la Tabla 1, se detallan los artículos seleccionados, el año de los mismos y los aspectos fundamentales tratados en ellos respecto al tema abordado en la RSL.

Tabla 1. Datos de la muestra por curso y área de conocimiento

|

Autor/es |

Año |

Aspectos relevantes |

|

|---|---|---|---|

|

1 |

Bello-Benavides & Cruz-Sánchez |

2020 |

a. Percepción de la comunidad educativa |

|

2 |

Calixto |

2020 |

a. Percepción de la comunidad educativa |

|

3 |

González-Gaudiano & Maldonado-González |

2014 |

a. Percepción de la comunidad educativa |

|

4 |

Rodríguez Pacheco et al. |

2022 |

a. Percepción de la comunidad educativa |

|

5 |

Calixto |

2018 |

b. Representaciones sociales que se plasman en la comunidad educativa |

|

6 |

Calixto-Flores |

2015 |

b. Representaciones sociales que se plasman en la comunidad educativa |

|

7 |

Caramés & Mulet |

2018 |

b. Representaciones sociales que se plasman en la comunidad educativa |

|

8 |

Meira |

2013 |

b. Representaciones sociales que se plasman en la comunidad educativa |

|

9 |

Meira & Arto |

2014 |

b. Representaciones sociales que se plasman en la comunidad educativa |

|

10 |

Menéndez-Cadena et al. |

2020 |

b. Representaciones sociales que se plasman en la comunidad educativa |

|

11 |

Parra et al. |

2013 |

b. Representaciones sociales que se plasman en la comunidad educativa |

|

12 |

Barrera-Hernández et al. |

2020 |

c. Manera de abordar en el campo educativo |

|

13 |

Boronat et al. |

2018 |

c. Manera de abordar en el campo educativo |

|

14 |

Cruz & Páramo |

2020 |

c. Manera de abordar en el campo educativo |

|

15 |

Díez-Gutiérrez |

2012 |

c. Manera de abordar en el campo educativo |

|

16 |

Díez-Gutiérrez & Palomo-Cermeño |

2022 |

c. Manera de abordar en el campo educativo |

|

17 |

Ecologistas en Acción |

2006 |

c. Manera de abordar en el campo educativo |

|

18 |

Espinet et al. |

2020 |

c. Manera de abordar en el campo educativo |

|

19 |

García et al. |

2019 |

c. Manera de abordar en el campo educativo |

|

García-Díaz et al. |

2019 |

c. Manera de abordar en el campo educativo |

|

|

21 |

García-Vinuesa et al. |

2020 |

c. Manera de abordar en el campo educativo |

|

22 |

Gavilanes-Capelo & Tipán-Barros |

2021 |

c. Manera de abordar en el campo educativo |

|

23 |

González- Gaudiano |

2020 |

c. Manera de abordar en el campo educativo |

|

24 |

González-Gaudiano & Meira-Cartea |

2020 |

c. Manera de abordar en el campo educativo |

|

25 |

Guerrero-Fernández et al. |

2022 |

c. Manera de abordar en el campo educativo |

|

26 |

Gutiérrez-Pérez et al. |

2020 |

c. Manera de abordar en el campo educativo |

|

27 |

Herrero et al. |

2022 |

c. Manera de abordar en el campo educativo |

|

28 |

Mallart i Navarra & Solaz-Almena |

2008 |

c. Manera de abordar en el campo educativo |

|

29 |

Mínguez-Vallejos & Pedreño-Plana |

2021 |

c. Manera de abordar en el campo educativo |

|

30 |

Morote |

2022 |

c. Manera de abordar en el campo educativo |

|

31 |

Moreno-Fernández |

2020 |

c. Manera de abordar en el campo educativo |

|

32 |

Navarro-Díaz et al. |

2020 |

c. Manera de abordar en el campo educativo |

|

33 |

Pérez-Rodríguez et al. |

2017 |

c. Manera de abordar en el campo educativo |

|

34 |

Prosser et al. |

2022 |

c. Manera de abordar en el campo educativo |

|

35 |

Rodríguez-Marín et al. |

2017 |

c. Manera de abordar en el campo educativo |

|

36 |

Velázquez-Labrada et al. |

2021 |

c. Manera de abordar en el campo educativo |

Fuente: Elaboración propia.

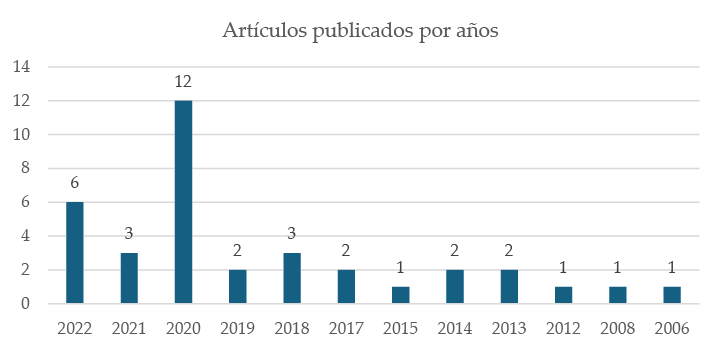

Hay que señalar que, en cuanto al periodo de publicación analizado en esta RSL, se observa en la Figura 2 el incremento notable de las publicaciones en el año 2020 (12 estudios), junto al año 2022 con un total de 6. A lo largo del resto de años, se distribuyen de forma homogénea los estudios elegidos (entre 2 y 3). En este sentido, no debemos olvidar el hecho significativo, que puede explicar este repunte, la celebración de la Cumbre sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en septiembre de 2019, en donde los líderes mundiales solicitaron un decenio de acción y resultados en favor del desarrollo sostenible, y prometieron movilizar la financiación, mejorar la aplicación a nivel nacional y reforzar las instituciones para lograrlos. Es decir, el año 2020 debe marcar el inicio de una década de acción ambiciosa a fin de alcanzar los Objetivos para 2030.

Figura 2. Comparativa de los estudios analizados por año.

Fuente: Elaboración propia.

3. Resultados y discusión

Este mapeo del estado de la cuestión actualizado nos ha permitido identificar las distintas posiciones epistemológicas existentes sobre el abordaje y forma de implementación educativa ante la crisis climática y ecosistémica, así como en la formación del profesorado respecto a este terreno.

Exponemos a continuación los resultados de la RSL realizada a partir de las categorías establecidas en torno a los objetivos de la investigación.

3.1 La importancia en el campo educativo

En esta categoría de análisis nos hemos encontrado con varios hallazgos fundamentales.

El primer resultado y más significativo en esta categoría es que la crisis y el CC (a) es un tema relevante en cuanto a la preocupación expresada por la comunidad educativa, pero que (b) no se ve suficientemente reflejada en la práctica educativa cotidiana en las aulas y los centros educativos en coherencia con esa preocupación expresada (Ecologistas en Acción, 2006). Y que (c) el decrecimiento aún no ha aparecido en el campo educativo, dado que hay muy poca literatura, estudios e investigaciones al respecto en este terreno (Díez-Gutiérrez y Palomo-Cermeño, 2022; García et al., 2019).

Un segundo hallazgo es que las investigaciones reflejan que se ha incorporado en algunos libros de texto y materiales curriculares de algunas asignaturas, pero (a) de forma esporádica en la mayoría de los casos (Mínguez-Vallejos y Pedreño-Plana, 2021; Morote, 2022); (b) de forma descontextualizada y aislada respecto solo a determinadas problemáticas ambientales (Navarro-Díaz et al., 2020; Prosser et al., 2022); (c) desde una perspectiva que minimiza el impacto y las consecuencias que están provocando (Díez-Gutiérrez y Palomo-Cermeño, 2022; García-Vinuesa et al., 2020); que (d) no cuestiona el modelo de crecimiento ilimitado y de consumo que conlleva el capitalismo (Díez-Gutiérrez y Palomo-Cermeño, 2022), así como (e) desde un enfoque que fía la solución a la tecnología del futuro con un cierto hálito mágico y de desplazamiento a futuro del problema (Ecologistas en Acción, 2006; Herrero et al., 2022).

El tercer resultado hace referencia a que se han realizado principalmente estudios sobre tres aspectos fundamentales: (a) la percepción que tiene la comunidad educativa al respecto del tema (Bello-Benavides y Cruz-Sánchez, 2020; Calixto, 2020; Rodríguez Pacheco et al., 2022), (b) las representaciones sociales que se plasman en dicha comunidad sobre la temática estudiada (Calixto, 2018; Menéndez-Cadena et al., 2020; Parra et al., 2013) y, (c) la manera de abordar el tema en el campo educativo (Barrera-Hernández et al., 2020; Ecologistas en Acción, 2006; García-Vinuesa et al., 2020; González-Gaudiano, 2020; González-Gaudiano y Meira Cartea, 2020; Guerrero-Fernández et al., 2022; Morote, 2022; Prosser et al., 2022). Estos tres apartados se desarrollarán en las siguientes categorías analizadas.

El cuarto resultado tiene que ver con la forma de abordar educativamente la crisis climática. En este sentido se señalan dos aspectos relevantes: (a) prevalecen las prácticas educativas disciplinares sobre propuestas interdisciplinarias o transversales que posibiliten aproximaciones complejas (Bello-Benavides y Cruz-Sánchez, 2020; García-Vinuesa et al., 2020; Gavilanes-Capelo y Tipán-Barros, 2021); y (b) predominan abordajes de sensibilización personal en las que no se problematiza ni profundiza suficientemente en sus causas estructurales, en los impactos globales que supone y en las posibles vías de acción de respuesta que cuestionen, vayan más allá o superen el sistema capitalista del crecimiento (Espinet et al., 2020; Rodríguez-Marín et al., 2017; Velázquez-Labrada et al., 2021).

Un quinto elemento encontrado son las vías de conocimiento sobre este tema que más impactan en el alumnado. Se resalta el papel de las redes sociales y los medios digitales, conforme aumenta la edad del alumnado en relación con la información que se obtiene (Caramés y Mulet, 2018; Morote, 2022; Navarro-Díaz et al., 2020). Lo cual conlleva, según las investigaciones, que la escuela debe ser consciente de la influencia que tienen los medios de información digitales (Internet, redes sociales, TV) en la conformación del conocimiento del alumnado y que, aunque se usen estos medios también en las aulas de forma didáctica, los jóvenes tienen acceso a todo un espectro muy variado de información al respecto, que va desde una perspectiva crítica y global, hasta visiones negacionistas y conspiranoicas muy cuestionables (García et al., 2019). La escuela tiene una labor fundamental en este sentido, según la investigación educativa, de cribado y análisis de las fuentes de información, de su fiabilidad y también de contraste de la información científica y sólida respecto a la simplemente divulgativa en la que suelen predominar noticias donde se destaca la contaminación como origen de la crisis climática y el aumento de la temperatura como efecto (Morote, 2022; Pérez-Rodríguez et al., 2017; Prosser et al., 2022).

El sexto resultado hace referencia a la representación social que parece predominar en los docentes sobre la crisis y el CC (González-Gaudiano y Maldonado-González, 2014; Pérez-Rodríguez et al., 2017). Destaca que la información que tienen les permite comprender el fenómeno desde visiones más complejas que las que suele mostrar el alumnado en las que incide su dimensión biofísica, económica y política, aunque con mayor peso la primera; así como la repercusión de sus impactos en la esfera internacional, nacional y regional; pero que no predomina una visión crítica que cuestione el sistema y que se centra más en planteamientos de sensibilización personal o, en todo caso, comunitario que no conlleve conflictos con el poder ni el sistema (Bello-Benavides y Cruz-Sánchez, 2020; Díez-Gutiérrez y Palomo-Cermeño, 2022; Calixto, 2018).

3.2 Conceptualización epistemológica desde la educación

En esta categoría también señalamos seis elementos significativos que nos parecen relevantes en los resultados hallados en esta RSL.

Los participantes en diversos estudios, que cuentan con profesores y estudiantes, perciben el fenómeno de la crisis climática como real y una situación preocupante en la actualidad (Calixto, 2018). Por lo que el primer resultado a reseñar en esta categoría es que actualmente en ambos predomina mayoritariamente, una conciencia del fenómeno y de su gravedad (Barrera-Hernández et al., 2020; Gutiérrez-Pérez et al., 2020).

El segundo aspecto destacable es sobre la concepción respecto a sus causas. En las investigaciones revisadas (Barrera-Hernández et al., 2020; Calixto-Flores, 2015; Gutiérrez-Pérez et al., 2020; Meira, 2013; Mínguez-Vallejos y Pedreño-Plana, 2021; Velázquez-Labrada et al., 2021), las causas más señaladas se asocian (a) a nivel individual, vinculadas tanto con el egoísmo humano como con el consumismo, (b) a nivel estructural relacionadas con el capitalismo, la sobrepoblación y la contaminación, (c) a nivel social con la falta de educación y la corrupción, y (d) a nivel económico con el poco presupuesto público y la falta de sanciones para industrias contaminantes.

Respecto a otro de los resultados señalados por la comunidad educativa sobre cómo son concebidas y entendidas las consecuencias de la crisis climática se identifican y señalan reiteradamente como tales las siguientes: (a) a nivel global los impactos ambientales (Gutiérrez-Pérez et al., 2020; Meira y Arto, 2014) y (b) a nivel personal las enfermedades, los cambios de comportamiento y de estado de ánimo (Bello-Benavides y Cruz-Sánchez, 2020; Calixto, 2020; García-Díaz et al., 2019; Meira, 2013; Menéndez Cadena et al., 2020; Rodríguez Pacheco et al., 2022).

En cuanto a los conocimientos adquiridos a través de la educación, parece que una parte de los estudiantes no tienen conocimiento sobre determinadas cuestiones básicas (gases de efecto invernadero, comercio de emisiones de carbono…) y que otra buena parte tienen un conocimiento confuso o errado al respecto, así como de aspectos referidos a la política y gestión ambiental (Calixto, 2018; Cruz y Páramo, 2020). Aunque sí que manifiestan su disposición a participar en el desarrollo de acciones a favor del medio ambiente (Calixto, 2020). No obstante, se constata que tienden a ver el problema como algo lejano temporalmente lo que dificulta la toma de acciones adecuadas y oportunas cuanto antes (Cruz y Páramo, 2020).

El quinto hallazgo es que epistemológicamente se percibe una representación de la comunidad educativa más enfocada en las consecuencias catastróficas del problema que orientada a las soluciones (Boronat-Gil et al., 2018; Calixto-Flores, 2015; Navarro-Díaz et al., 2020; Rodríguez-Marín et al., 2017). Esto muestra una representación con una carga emocional negativa y de tono pesimista, ante cuyo potencial de amenaza es difícil evocar o visualizar posibles alternativas (Meira y Arto, 2014).

El sexto resultado a reseñar es que el alumnado parece identificar causas, consecuencias y estrategias frente a la crisis climática, pero a través de asociaciones directas y simples: identifican como causa la quema de combustibles fósiles, pero no los hábitos de consumo; reconocen estrategias directas para combatir el CC, como el uso de transporte urbano, pero no perciben la relación entre estrategias de consumo local y la reducción del transporte de mercancía (Navarro-Díaz et al., 2020). Las consecuencias de carácter socioeconómico son las menos identificadas por el alumnado (Robredo y Ladrera, 2020), a pesar de la evidente correlación entre ellas y la intensificación del CC (Bhatt et al., 2008). La mayoría de las representaciones sociales aluden solamente a la dimensión ecológica, retomando algunos elementos de la dimensión social y sin tomar en cuenta las dimensiones política, económica, cultural y filosófica (Calixto, 2020; García et al., 2019).

3.3 Estrategias de intervención educativa

En esta categoría hemos englobado todas las propuestas que desde la educación se plantean respecto a cómo intervenir educativamente, tanto en la escuela como en las actividades extraescolares, complementarias, etc., ante el problema de los límites del planeta, el reparto de los recursos escasos del mismo, la inter y ecodependencia y el comportamiento depredador e insostenible del capitalismo respecto a la biosfera que mantiene la vida. Aportamos a continuación los resultados obtenidos en la RSL.

Por parte de los estudiantes hay dos formas mayoritarias a través de las cuales encauzan su intervención: (a) activismo y (b) acciones remediales (Calixto, 2020; Morote, 2022). Las investigaciones y estudios recogen experiencias y propuestas de un sector de estudiantes que insisten en una cierta inflación de “hiperactivismo” de confrontación y acciones, tanto simbólicas como de confrontación directa, para denunciar las consecuencias del CC y la superación de los límites del planeta, que buscan llamar la atención y generar una cierta agenda mediática como forma de que las políticas públicas actúen (Morote, 2022). Otro sector se centra más en acciones de tipo sensibilizador, remedial y de actuación local para paliar o minimizar en la medida de lo posible los efectos del CC, entendiendo que el cambio estructural, global y cultural de la sociedad no es competencia suya (Calixto, 2020).

Desde la escuela se plantea que la intervención educativa se ha de centrar en (a) transmitir conocimientos e información contrastada que sensibilice sobre los efectos y consecuencias del CC y la crisis energética y ecosistémica (Bello-Benavides et al., 2020; Espinet et al., 2020; García-Díaz et al., 2019); en (b) investigar con el alumnado y la comunidad educativa el fenómeno, sus consecuencias y sus posibles alternativas para involucrarles en la gravedad y la responsabilidad personal y social al respecto (Calixto, 2020; Gavilanes-Capelo y Tipán-Barros, 2021); en (c) poner en práctica medidas, implementar estrategias y compromisos en el propio centro educativo y en su entorno para “poner en acción” medidas concretas que permitan mostrar y dar ejemplo coherente con el cambio que se propone (Guerrero-Fernández et al., 2022; Menéndez-Cadena et al., 2020; Mínguez-Vallejos y Pedreño-Plana, 2021); en (d) plantear acciones y programas de aprendizaje-servicio con esta perspectiva que impacten en el contexto social y ayuden a transformarlo en este sentido (Gutiérrez-Pérez et al., 2020; Mallart i Navarra y Solaz-Almena, 2008; Mínguez-Vallejos y Pedreño-Plana, 2021; Moreno-Fernández, 2020; Prosser et al., 2022; Rodríguez-Marín et al., 2017); y en (e) denunciar el modelo que sostiene la situación y conseguir que la comunidad educativa se involucre con los movimientos sociales y activistas de su entorno para luchar contra el CC y el sistema que lo mantiene (Cruz y Páramo, 2020; Espinet et al., 2020; García et al., 2019; García-Vinuesa et al., 2020; González-Gaudiano, 2020).

De estas estrategias de intervención educativa parecen predominar aquellas que se centran o se relacionan más con tomar conciencia, sensibilizar, crear espacios de reflexión y difundir información sobre la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente (Gutiérrez Pérez et al., 2020). Aunque, en aquellas que se abordan desde un enfoque decrecentista la estrategia básica planteada es aprender cómo ajustarse a una nueva situación del mundo regido por los límites (García-Díaz et al., 2019). Dicho ajuste supone desarrollar respuestas educativas a tres retos. El primer reto es la disminución de los recursos, asociada además a una posible crisis institucional que exija respuestas locales, lo que implica educar en la autonomía y en la autosuficiencia, y más concretamente en un “saber hacer” basado en el manejo de tecnologías más resilientes. Un segundo reto tiene que ver con el incremento de la incertidumbre y la vulnerabilidad. Ante problemas complejos y novedosos y situaciones de mayor riesgo necesitamos potenciar una comprensión sistémica del mundo, la capacidad investigadora (y por ende la creatividad), el trabajo colaborativo y los cuidados. El tercer reto es la rapidez del cambio (en apenas unas decenas de años podríamos encontrarnos en una situación muy diferente). No habrá mucho tiempo para el ensayo-error, para experimentar las posibles respuestas al decrecimiento/colapso, por lo que es prioritario educar en el espíritu crítico, en el incremento de nuestra capacidad evaluadora, y en una ecoalfabetización feminista (Caramés y Mulet, 2018) basada en el conocimiento científico más que en el pensamiento mítico (García-Díaz et al., 2019).

3.4 La formación del futuro profesorado

Aunque es un objetivo reconocido e incluso prioritario de la actual legislación educativa y de muchas administraciones educativas, así como de numerosas instituciones y organismos (Prosser et al., 2022), lo cierto es que no se plasma en los planes de estudio de las Facultades de Educación de una forma sistemática y planificada (Meira y Arto, 2014).

Por eso no es de extrañar los resultados de aquellas investigaciones que ponen de manifiesto la existencia de actitudes acríticas y conformistas entre el profesorado en formación, aunque también se señala en algún caso que aparece un perfil de futuro docente transformador que concuerda con una Pedagogía del Decrecimiento enfocada hacia la acción crítica y emancipadora (Pérez-Rodríguez et al., 2017).

Otro de los aspectos que señalan las investigaciones es el conocimiento científico académico medio que tiene el profesorado en formación, que contrasta con un nivel alto en actitudes proambientales (Guerrero-Fernández et al., 2022).

También indicar que en el profesorado en formación predominan los comportamientos ecosostenibles de tipo individual (usar la bicicleta como medio de transporte) frente a los colectivos (participar activamente en campañas) y los de menor implicación (apagar la calefacción) frente a los de mayor implicación (escoger medios de transporte alternativos al avión) y la baja predisposición para ejercer presión política de cara a la resolución de problemas socioambientales y de cambio hacia el decrecimiento (Guerrero-Fernández et al., 2022; Rodríguez-Pacheco et al., 2022).

3.5 La orientación de las políticas educativas

La actual ley educativa (LOMLOE) habla de sostenibilidad desde el preámbulo, reconociendo el desarrollo sostenible como uno de los cinco enfoques clave de la ley. Estableciendo en el artículo 1, sobre los principios que guían la ley, la educación para la transición ecológica con criterios de justicia social como contribución a la sostenibilidad ambiental, social y económica. Su título IV establece que el sistema educativo no puede ser ajeno a los desafíos que plantea el CC del planeta, los centros docentes han de convertirse en un lugar de custodia y cuidado de nuestro medioambiente (Flores, 2022; Guerrero-Fernández et al., 2022; Herrero et al., 2022).

En los principios generales reformula el artículo 110 para incluir la sostenibilidad y las relaciones con el entorno, resaltando la necesidad de coordinación entre las administraciones para promover y garantizar la cultura de la sostenibilidad ambiental, la cooperación social para proteger la biodiversidad, etc.

Además, establece que la Educación para el desarrollo sostenible, la ciudadanía mundial y la Agenda 2030 se incluirán en los procesos de formación y de acceso a la función docente, obligando a que en 2025 los docentes hayan recibido una formación específica en los contenidos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030. Por lo que, en general, concluyen los estudios revisados la LOMLOE supone un avance respecto a las leyes anteriores, a pesar de que se echa en falta que incluyera una competencia ecosocial y una mirada crítica sobre algunos planteamientos de los ODS y de la Agenda 2030 (García-Vinuesa et al., 2020; García et al., 2021; Herrero et al., 2022; Guerrero-Fernández et al., 2022; Moreno-Fernández, 2020).

4. Conclusiones

Aunque hay diversos enfoques sobre cómo intervenir desde la educación ante la problemática del CC, desde la Educación para el Desarrollo Sostenible, la Educación Ambiental (Pérez-Martín et al., 2022), la Ecopedagogía (Mallart i Navarra y Solaz-Almena, 2008; Ruiz-Peñalver et al., 2021), etc., en esta investigación nos hemos centrado en la Pedagogía del Decrecimiento (Díez-Gutiérrez, 2012), pues ésta supone una enmienda a la totalidad del sistema capitalismo basado en el crecimiento infinito en un planeta finito.

Sobre el primer interrogante que se plantea esta investigación, podemos concluir que los estudios revisados coinciden en señalar que efectivamente se ha ido convirtiendo en un tema relevante en cuanto a la preocupación expresada al respecto tanto por la comunidad educativa como por las administraciones educativas y la legislación vigente. Pero esto contrasta con la escasa y relativa implementación efectiva de prácticas que transversalicen toda la acción educativa (desde el currículo de todas las materias hasta la organización de los centros en todos los sentidos) y que aún queda mucho camino por recorrer para que el decrecimiento se convierta en un eje central en el campo educativo.

Un cambio sustancial en este sentido supondría una revisión a fondo de los contenidos que se reflejan en los libros de texto y materiales curriculares de todas las asignaturas, para que incorporen estos conocimientos, principios y valores de forma sistemática sobre toda la problemática, sus causas, el impacto y sus consecuencias, cuestionando el modelo de crecimiento ilimitado y de consumo que conlleva el capitalismo.

Con relación a la conceptualización epistemológica desde la educación, hay que señalar que existe una progresiva conciencia de la gravedad de la crisis climática entre todos los sectores de la comunidad educativa. Que sus causas se van asociando progresivamente, en el análisis del fenómeno en los entornos educativos, no sólo a conductas o comportamientos individuales vinculadas tanto con el egoísmo como con el consumismo, sino también a causas estructurales relacionadas con el modelo del capitalismo. En cuanto al enfoque educativo con el que se aborda se constata una representación, en los contenidos y el proceso educativo, más centrada en las consecuencias catastróficas del problema que orientada a soluciones estructurales, lo cual puede conllevar percibirlo como un problema ante cuyo potencial de amenaza es difícil visualizar posibles alternativas. Además, se ve la catástrofe o el colapso como algo lejano temporalmente, lo cual rebaja la urgencia de su intervención en educación. Por lo que sería necesario incidir en conceptualizar y desarrollar la alternativa del decrecimiento como una solución global, planificada y esperanzadora ante la situación actual, cuya gravedad, por otra parte, se ha de constatar con información contrastada y científica que permita tomar consciencia real y ajustada de dicha gravedad y posible irreversibilidad si no se planifican medidas de forma urgente (Saborit y Bordera, 2023; Turiel, 2020).

Consideramos que, en este sentido, se necesita un giro epistemológico que supere la unidisciplinariedad, que plasme la necesidad de un conocimiento orientado a cambiar los fundamentos y pilares del modelo de desarrollo actual con la incorporación de las teorías críticas para la comprensión del pensamiento científico y su relación con estructuras de poder raciales, patriarcales y coloniales. Así como la relevancia del papel de la ecología y el decrecimiento como campos clave en la aportación de soluciones ante el agotamiento de los ecosistemas naturales y al desbordamiento de los ciclos planetarios y su relación con el modelo de reproducción capitalista (Herrero et al., 2022).

Las estrategias de intervención educativa para iniciar e involucrar en el decrecimiento a las presentes y futuras generaciones pueden ser variadas y complementarias, como se ha visto en la revisión. Desde transmitir conocimientos e información contrastada (Canaza-Choque, 2019) a iniciar procesos de investigación-acción participativa, pasando por poner en práctica medidas coherentes con el cambio que se propone en el propio centro educativo y en su entorno, sin dejar de denunciar el modelo que sostiene la situación e involucrarse con los movimientos sociales y activistas contra el CC y el sistema que lo mantiene.

Como límites a esta RSL señalar la escasa literatura que hay en la actualidad, especialmente de experiencias o prácticas concretas que plasmen líneas de actuación docente y didáctica de esta pedagogía del decrecimiento en las aulas y los centros educativos. Por lo que hemos incorporado en esta revisión literatura que, aunque no remitiera específicamente al concepto de decrecimiento, sí abordó aspectos relacionados sustancialmente con este enfoque.

Referencias

Alister, C., Cuadra, X., Julián-Vejar, D., Pantel, B., & Ponce, C. (Eds.) (2021). Cuestionamientos al modelo extractivista neoliberal desde el Sur: Capitalismo, territorios y resistencias. Ariadna Ediciones.

*Barrera-Hernández, L., Murillo-Parra, L.D., Ocaña-Zúñiga, J., Cabrera-Méndez, M., Echeverría-Castro, S.B., & Sotelo-Castillo, M.A. (2020). Causas, consecuencias y qué hacer frente al cambio climático, RMIE, 25(87), 1103-1122.

Bhatt, J.P, Bhaskar, A., & Pandit, M.K. (2008). Biology, distribution and ecology of Didymosphenia geminata (Lyngbye) Schmidt an abundant diatom from the Indian Himalayan rivers. Aquatic Ecology, 42(3), 347-353.

*Bello-Benavides, L.O., & Cruz-Sánchez, G.E. (2020). Profesorado universitario ante el cambio climático. RMIE, 25(87), 1069-1101.

Bento, A.M., Miller, N., Mookerjee, M., & Severnini, E. (2023). A unifying approach to measuring climate change impacts and adaptation. Niber Working Paper, 27247. https://www.nber.org/system/files/working_papers/w27247/w27247.pdf

*Boronat-Gil, R, Gómez-Tena, M., & López-Pérez, J.P. (2018). Diseño experimental de un sumidero de CO2 y sus implicaciones en el cambio climático. Una experiencia de trabajo con alumnos en el laboratorio de Educación Secundaria, Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, 15(1), 1202-1210. https://doi.org/10.25267/Rev_Eureka_ensen_divulg_cienc.2018.v15.i1.1202

Canaza-Choque, F.A. (2019). De la educación ambiental al desarrollo sostenible: desafíos y tensiones en los tiempos del cambio climático. Revista de Ciencias Sociales, 165, 155-172.

*Calixto, R. (2018). El cambio climático en las representaciones sociales de los estudiantes universitarios, Revista Electrónica de Investigación Educativa, 20(1), 122-132. https://doi.org/10.24320/redie.2018.20.1.1443

*Calixto, R. (2020). Mirada compartida del cambio climático en los estudiantes de bachillerato. RMIE, 25(87), 987-1012.

*Calixto-Flores, R. (2015). Las representaciones sociales del cambio climático en estudiantes de educación secundaria. Revista de Estudios y Experiencias en Educación, 14(27), 15-32.

*Caramés, R., & Mulet, B. (2018). Extrañamiento ecofeminista a la cibercultura como paradigma para una sociología de la educación del decrecimiento. Teknokultura, 15(1), 69-87.

*Cruz, N., & Páramo, P. (2020). Educación para la mitigación y adaptación al cambio climático en América Latina. Educación y Educadores, 23(3), 469-489. https://doi.org/10.5294/edu.2020.23.3.6

Díez-Gutiérrez, E. J., y Palomo-Cermeño, E. (2022). La formación universitaria del futuro profesorado: la necesidad de educar en el modelo del decrecimiento. Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 97(36.2). https://doi.org/10.47553/rifop.v98i36.2.91505

Du, H., & King, R.B. (2022). What predicts perceived economic inequality? The roles of actual inequality, system justification, and fairness considerations. British Journal of Social Psychology, 61(1), 19-36.

*Ecologistas en Acción. (2006). Estudio del currículum oculto antiecológico de los libros de texto. Ecologistas en acción.

*Espinet, M., Hosta, J., Llerena, G., & Massip, M. (2020). Educar en el Decrecimiento: una perspectiva necesaria en agroecología escolar. En E.J. Gutiérrez-Díez y J.R. Rodríguez-Fernández (Coords.). Educación para el Bien Común: hacia una práctica crítica, inclusiva y comprometida socialmente (pp. 465-479). Octaedro.

Flores, R.C. (2022). La formación de maestros en educación ambiental. Una experiencia con base a la elaboración de situaciones problema y alternativas de solución. Educar em Revista, 38, 1-20. https://doi.org/10.1590/0104-4060.80817

*García, J.E., Rodríguez-Marín, F.R., Fernández-Arroyo, J., & Gutiérrez, M.P. (2019). La educación científica ante el reto del decrecimiento. Alambique: Didáctica de las ciencias experimentales, 95, 47-52.

*García-Díaz, J.E., Fernández-Arroyo, J., Rodríguez-Marín, F., & Puig-Gutiérrez, M. (2019). Más allá de la sostenibilidad: por una Educación Ambiental que incremente la resiliencia de la población ante el decrecimiento, Revista de Educación Ambiental y Sostenibilidad, 1(1). http://dx.doi.org/10.25267/Rev_educ_ambient_sostenibilidad.2019.v1.i1.1101

*García-Vinuesa, A., Bello-Benavides, L.O., & Iglesias da Cunha, M.L. (2020). Desigualdades de género en la educación para el cambio climático. RMIE, 25(87), 1013-1041.

*Gavilanes-Capelo, R.M., & Tipán-Barros, B.G. (2021). La Educación Ambiental como estrategia para enfrentar el cambio climático. ALTERIDAD. Revista de Educación, 16(2), 286-298

Gómez-Luna, L. (2020). El desafío ambiental: enseñanzas a partir de la COVID-19. MEDISAN, 24(4), 728-743.

*González Gaudiano, E.J. (2020). La educación frente a la emergencia sanitaria y del cambio climático. Semejanzas de familia. Perfiles Educativos, 11(170), 54-62.

*González-Gaudiano, E.J., & Maldonado-González, A.L. (2014). ¿Qué piensan, dicen y hacen los jóvenes universitarios sobre el cambio climático? Un estudio de representaciones sociales. Educar em Revista, Especial (3), 35-55.

González-Gaudiano, E.J., & Meira-Cartea, P.A. (2019). Educación para el cambio climático. Perfiles Educativos, 11(168), 157-174.

*González-Gaudiano, E.J., & Meira-Cartea, P.Á. (2020). Educación para el cambio climático: ¿educar sobre el clima o para el cambio? Perfiles Educativos, 42(168), 157-174. https://doi.org/10.22201/iisue.24486167e.2020.168.59464.

*Guerrero-Fernández, A., Rodríguez-Marín, F., Solís Ramírez, E., & Rivero García, A. (2022). Alfabetización ambiental del profesorado de Educación Infantil y Primaria en formación inicial. Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 36(97), 75-98. https://doi.org/10.47553/rifop.v97i36.1.92434

Gutiérrez, E. J. D. (2012). Educar en y para el decrecimiento. Cuadernos de pedagogía, (421), 86-89.

*Gutiérrez-Pérez, J., Meira-Cartea, P.A., & González Gaudiano, E.J. (2020). Educación y comunicación para el cambio climático. RMIE, 25(87), 819-842.

*Herrero, Y., Rendueles, C., Muiño, E. S., Valladares, F., & Valero, A. (2022). La enseñanza de la crisis ecológica en la educación superior: una propuesta. Dossieres EsF, 47, 14-15.

López, G. (2023, 13 july). Good morning. We’re covering extreme weather, cooling inflation and Emmy nominations. The New York Times. https://acortar.link/BjcgBL

*Mallart i Navarra, J., & Solaz Almena, C. (2008). Educación, ciudadanía y convivencia. Diversidad y sentido social de la educación: comunicaciones del XIV Congreso Nacional y III Iberoamericano de Pedagogía.

*Meira, A. (2013). Una aproximación desde las representaciones sociales del cambio climático. Integra Educativa, 6(3), 29-64.

*Meira, P.A., & Arto, M. (2014). Representaciones del cambio climático en estudiantes universitarios en España: aportes para la educación y la comunicación. Educar em Revista, Especial (3), 15-33.

*Menéndez-Cadena, M.E., Fernández-Crispín, A., Cruz-Vargas, A., & Bueno-Ruiz, P. (2020). De la representación social del cambio climático a la acción. El caso de estudiantes universitarios. RMIE, 25(87), 1043-1068.

*Mínguez-Vallejos, R., & Pedreño-Plana, M. (2021). Educación para el desarrollo sostenible: una propuesta alternativa. En E. González y R. Mínguez (Coords.). Transformar la educación para cambiar el mundo (pp. 29-46). Consejería de Educación y Cultura de la Región de Murcia.

*Morote, A.F. (2022). ¿De dónde está recibiendo la información sobre el cambio climático el alumnado? Una aproximación desde las Ciencias Sociales. Revista Complutense de Educación, 34(2), 337-346. https://doi.org/10.5209/rced.79304

Moraga, J., & Cartes-Velásquez, R. (2015). Pautas de Chequeo, parte II: QUOROM y PRISMA. Revista Chilena de Cirugía, 67(3), 325-330. https://doi.org/10.4067/S0718-40262015000300015.

*Moreno-Fernández, O. (2020). Problemas socioambientales y educación ambiental. El cambio climático desde la perspectiva de los futuros maestros de educación primaria. Pensamiento Educativo. Revista de Investigación Educacional Latinoamericana, 57(2), 1-15.

Navarro, J. (2023, julio 11). Los récords de calor que está batiendo esta década: los días de más de 40 grados ya no son una excepción. El País. https://acortar.link/tpUGYl

*Navarro-Díaz, M., Moreno-Fernández, O., & Rivero-García, A. (2020). El cambio climático en los libros de texto de Educación Secundaria Obligatoria. Revista Mexicana de Investigación Educativa, 20(87), 957-985.

Page, M.J., McKenzie, J.E. & Bossuyt, P.M (2021). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. Rev. Esp Cariol., 74(9), 790-799. https://doi.org/10.1016/j.recesp.2021.06.016

*Parra, E., Castillo, C., & Vallejos, M. (2013). Representaciones sociales sobre desarrollo sostenible y cambio climático en estudiantes universitarios, Perspectivas de la Comunicación, 6(1), 108-119.

Pérez-Martín, J. M., Esquivel-Martín, T., & Guevara-Herrero, I. (2022). Educación ambiental de maestros para maestros. Dykinson.

*Pérez-Rodríguez, U., Varela-Losada, M., Lorenzo-Rial, MA, & Vega-Marcote, P. (2017). Tendencias actitudinales del profesorado en formación hacia una educación ambiental transformadora. Revista de Psicodidáctica, 22(1), 60-68.

*Prosser, G., Bonilla, N., Prosser, C. y Romo-Medina, I. (2022). Expertos por experiencia en la educación para el cambio climático: emociones, acciones y estrategias desde la perspectiva de participantes de tres programas escolares chilenos. REXE, 21(45), 232-251. https://doi.org/10.21703/0718-5162.v21.n45.2022.012

Robredo, B., & Ladrera, R. (2020). ¿Preparados para la acción climática al finalizar la Educación Primaria? RMIE, 25(87), 933-955.

*Rodríguez-Marín, F., Fernández-Arroyo, J. Puig-Gutíerrez, M., & García-Díaz, J.E. (2017). Los huertos escolares ecológicos, un camino decrecentista hacia un mundo más justo. Enseñanza de las Ciencias, Extra 0, 805-810.

*Rodríguez-Pacheco, F.L., Mejía-Rodríguez, D.L., & Sánchez-Buitrago, J.O. (2022). Conocimientos y percepciones sobre el cambio climático en estudiantes universitarios. Diversitas: Perspectivas en Psicología, 18(1), 1-15. https://doi.org/10.15332/22563067.6305

Ruiz-Peñalver, S. M., Porcel-Rodríguez, L., & Ruiz-Peñalver, A. I. (2021). La ecopedagogía en cuestión: una revisión bibliográfica. Contextos educativos: Revista de educación, 28, 183-201.

Saborit, I. C., & Bordera, J. (2023). Una salida justa al laberinto de la transición energética. Cantárida, 483, 17-18.

Sánchez-Rodríguez, Á., Rodríguez-Bailón, R., & Willis, G. B. (2023). The economic inequality as normative information model (EINIM). European Review of Social Psychology, 34(2), 1-41. https://doi.org/10.1080/10463283.2022.2160555

Shchegel, O. (2020). Pursuit of Happiness: Maryna Hrymych and Unhappy Human in Consumption Society. Korean Journal of Ukrainian Studies, 1(1), 193.

Turiel, A. (2020). El futuro ya no es lo que era: Crecimiento y sostenibilidad. Telos: Cuadernos de comunicación e innovación, 113, 77-83.

*Velázquez-Labrada, Y.R., Pérez-Benítez, M., Pérez-Rodríguez, G. y Domínguez- Hopkins, R. (2021). La educación ambiental ante el cambio climático en la formación del profesional universitario: experiencias desde la Universidad de Oriente. Revista Universidad y Sociedad, 13(1), 331-339.