Universidad y post-desarrollo. Buscando alternativas a la educación superior en América Latina

Universidade e pós-desenvolvimento. Buscando alternativas para o ensino superior na América Latina

University and post-development. Seeking alternatives to higher education in Latin America

Daniel Cuesta-Delgado 1  https://orcid.org/0000-0002-7331-6650

https://orcid.org/0000-0002-7331-6650

Carlos Delgado-Caro 1  https://orcid.org/0000-0001-9109-8485

https://orcid.org/0000-0001-9109-8485

1 Ingenio (CSIC-Universitat Politècnica de València), España

Resumen. Este artículo analiza la presencia de ideas postdesarrollistas en los discursos de los Sistemas de Educación Superior (SESs) en Latino América (LATAM), a partir del estudio de las declaraciones de misión de las instituciones, los documentos legislativos y los planes estratégicos de Educación Superior (ES) de 18 países de la región. Desde un enfoque cuantitativo y con apoyo en herramientas de análisis textual, se explora la presencia de siete corrientes del pensamiento postdesarrollista. Los resultados revelan una circulación desigual de estas corrientes, con mayor visibilidad del pensamiento decolonial en países andinos y centroamericanos, y menor presencia de propuestas como la ecología de saberes o el decrecimiento. El estudio muestra que, si bien no puede hablarse aún de una transformación estructural hacia una Universidad para el Post-Desarrollo (UPD), sí emergen indicios de apertura epistémica y disputa simbólica en el campo universitario. Estos hallazgos aportan evidencia empírica a las teorías postdesarrollistas y ofrecen elementos de reflexión para actores institucionales y responsables de políticas públicas interesados en reimaginar la ES desde el Sur Global.

Palabras clave: Universidad para el Post-Desarrollo; América Latina; políticas de educación superior; discursos institucionales; text mining.

Resumo. Este artigo analisa a presença de ideias pós-desenvolvimentistas nos discursos dos Sistemas de Ensino Superior (SESs) na América Latina (LATAM), com base no estudo das declarações de missão das instituições, documentos legislativos e planos estratégicos para o Ensino Superior (ES) em 18 países da região. Utilizando uma abordagem quantitativa e com o apoio de ferramentas de análise textual, é explorada a presença de sete correntes de pensamento pós-desenvolvimentista. Os resultados revelam uma circulação desigual dessas correntes, com maior visibilidade do pensamento decolonial nos países andinos e da América Central e menor presença de propostas como a ecologia de saberes ou o decrescimento. O estudo mostra que, embora ainda não seja possível falar de uma transformação estrutural em direção a uma Universidade para o Pós-Desenvolvimento (UPD), há sinais de abertura epistêmica e contestação simbólica no campo universitário. Essas descobertas fornecem evidências empíricas para as teorias pós-desenvolvimentistas e oferecem elementos de reflexão para os atores institucionais e formuladores de políticas públicas interessados em reimaginar o ensino superior no Sul Global.

Palavras-chave: Universidade para o Pós-Desenvolvimento; América Latina; políticas de ensino superior; discursos institucionais; text mining.

Abstract. This article analyses the presence of post-developmentalist ideas in the discourse of Higher Education Systems (HESs) in Latin America (LATAM), based on a study of institutional mission statements, legislative documents and strategic plans for Higher Education (HE) in 18 countries in the region. Using a quantitative approach and textual analysis tools, it explores the presence of seven post-developmentalist schools of thought. The results reveal an uneven circulation of these schools of thought, with greater visibility of decolonial thinking in Andean and Central American countries, and a lesser presence of proposals such as the ecology of knowledge or degrowth. The study shows that, although it is not yet possible to speak of a structural transformation towards a Post-Developmental University (PDU), there are signs of epistemic openness and symbolic dispute in the university field. These findings provide empirical evidence for post-developmentalist theories and offer food for thought for institutional actors and public policy makers interested in reimagining HE from the Global South.

Keywords: Post-Development University, Latin America, higher education policies, mission statements, text mining.

1. Introducción

1.1 Universidad y desarrollo: una relación en disputa

El desarrollo ha sido, históricamente, una noción central en las agendas políticas del Sur Global, y particularmente en América Latina, donde se ha presentado como una promesa de superación del atraso, la pobreza y la dependencia (Castro y Levy, 2000). En este contexto, la Educación Superior (ES) –y especialmente la universidad– ha ocupado un lugar clave en los proyectos nacionales de modernización, siendo concebida como herramienta fundamental para la formación de capital humano, la generación de conocimiento científico y la resolución de problemas sociales, económicos y tecnológicos (Rama y Tedesco, 1979; Rodríguez-Gómez y Alcántara, 2001)

No obstante, esta visión funcional e instrumental de la universidad ha sido crecientemente puesta en cuestión. Las críticas se han intensificado en el marco de la globalización educativa, con la consolidación de agendas internacionales como la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODSs), que han reforzado lógicas de eficiencia, competitividad y subordinación del conocimiento a fines económicos (Perales Franco y McCowan, 2020; Vommaro y Baisotti, 2022). Desde distintos enfoques, se ha denunciado la persistencia de relaciones coloniales en la producción del saber, la exclusión de epistemologías no occidentales y el vaciamiento de la función pública de la universidad en contextos de mercantilización educativa (Boni y Walker, 2016; McCowan, 2019). En Latino América (LATAM) estos debates se han visto reavivados con el centenario de la Reforma Universitaria de Córdoba (Guarga, 2018).

En respuesta a estas tensiones, han emergido propuestas que buscan repensar el papel de la universidad desde perspectivas críticas, plurales y contextualizadas, abriendo un campo de debate en torno a modelos alternativos de ES que desafían los marcos hegemónicos del desarrollo.

1.2 Modelos universitarios en transición

Distintos autores han señalado que los modelos universitarios han ido evolucionando en paralelo con las transformaciones en la forma de concebir el conocimiento y su rol social. Desde la perspectiva histórica, McCowan (2019) identifica cuatro modelos que reflejan la evolución de las misiones universitarias: el modelo medieval, enfocado exclusivamente en la enseñanza; el modelo humboldtiano, que incorpora la investigación como función clave; el modelo desarrollista, que vincula a la universidad con los proyectos nacionales de modernización; y el modelo emprendedor, centrado en la innovación, la competitividad y la inserción en la economía global. Estos modelos no aparecen de forma secuencial ni se excluyen mutuamente, sino que tienden a coexistir y solaparse según los contextos históricos, políticos e institucionales.

En LATAM, la llamada Tercera Misión (TM) ha adquirido rasgos distintivos a través de la tradición de la extensión universitaria, con raíces en la Reforma de Córdoba de 1918 y una marcada orientación hacia el compromiso social y la justicia. Esta trayectoria ha impulsado enfoques de extensión crítica que entienden la relación entre universidad y comunidad como un proceso de construcción colectiva de saberes, más allá del modelo de transferencia unidireccional de conocimiento (Arocena, 2018; Arocena et al., 2018; Tünnermann Bernheim, 1991).

En este marco, han emergido propuestas que buscan imaginar modelos universitarios alternativos. Cuesta-Claros et al. (2022) identifican cuatro modelos contemporáneos: la Universidad para el Desarrollo (UD), la Universidad para el Desarrollo Humano (UDH), la Universidad para el Post-Desarrollo (UPD) y la Universidad Transformativa (UT). Mientras la UD se alinea con los ODS y mantiene una visión funcional del desarrollo, la UDH incorpora dimensiones éticas y relacionales inspiradas en el enfoque de capacidades. La UT, de origen tecnocrático y situada en el Norte Global, busca una transición hacia la sostenibilidad mediante innovaciones institucionales. La UPD, en cambio, representa una ruptura estructural con el paradigma del desarrollo, al plantear una pluralidad de epistemes, modos de vida y horizontes políticos desde el Sur Global, entendiéndose no como un estado posterior al desarrollo, ni como un modelo de universidad, sino más bien, como un conjunto de propuestas alternativas (McCowan, 2019; Santos y Meneses, 2014).

1.3 Universidad para el Post-Desarrollo

La Universidad para el Post-Desarrollo (UPD) representa una de las propuestas más radicales dentro del campo de la ES. Su punto de partida es una crítica profunda al paradigma del desarrollo entendido no solo como modelo económico, sino como un dispositivo de normalización y exclusión epistémica. En este marco, la Universidad para el Post-Desarrollo (UPD) cuestiona la hegemonía del conocimiento científico-eurocentrado y propone una ecología de saberes como alternativa, basada en el reconocimiento y articulación de múltiples formas de conocimiento (Santos y Meneses, 2014). Plantea una universidad descentrada de los marcos neoliberales de competitividad y orientada a la justicia cognitiva, la desinstitucionalización del aprendizaje (Illich, 1971) y la rearticulación del vínculo con las comunidades.

Más que oponerse a la búsqueda de soluciones frente a los desafíos contemporáneos –como la crisis ecológica o las desigualdades estructurales–, la UPD propone abordarlos desde una lógica distinta: aquella que privilegia el arraigo territorial, el cuidado de la vida y la relacionalidad epistémica (Collado-Ruano et al., 2019; Rodríguez Mancilla et al., 2018). Referentes como el Buen Vivir andino (Acosta, 2012) o la filosofía Ubuntu (van Norren, 2020) ofrecen ejemplos concretos de cómo otras formas de comprender el bienestar y el conocimiento pueden orientar la acción universitaria.

Sin embargo, como advierte McCowan (2019) la UPD enfrenta una tensión estructural: aunque busca descentrarse del modelo universitario dominante, necesita insertarse parcialmente en él para tener lugar. A pesar de esta contradicción, han emergido experiencias institucionales y redes de educación crítica que encarnan los principios de la UPD desde los márgenes del sistema, demostrando que es posible abrir espacios de transformación incluso dentro de las estructuras existentes.

1.3.1 Corrientes del pensamiento post-desarrollo

El pensamiento post-desarrollo no constituye una escuela homogénea, sino un campo plural que cuestiona la centralidad del desarrollo moderno y propone alternativas ontológicas, epistemológicas y políticas (Escobar, 1995; Gudynas, 2011; Sachs, 1992). A lo largo de las últimas décadas, han emergido múltiples corrientes que, desde distintas tradiciones intelectuales y territoriales, enriquecen este campo crítico. A continuación, se sintetizan siete de las más influyentes:

1. La crítica postdesarrollista clásica desmonta el desarrollo como narrativa etnocéntrica, cuestionando su universalismo implícito y proponiendo en su lugar horizontes plurales de vida (Escobar, 1995; Sachs, 1992).

2. El pensamiento decolonial denuncia la colonialidad del saber, del poder y del ser, y plantea una reconfiguración del mundo desde los saberes situados del Sur Global, desafiando la centralidad epistémica de Occidente (Mignolo, 2007; Quijano, 2020; Walsh, 2009).

3. La ecología de saberes defiende el diálogo horizontal entre conocimientos ancestrales, comunitarios y científicos, apostando por la coexistencia y articulación de múltiples epistemologías (Santos, 2009).

4. El Buen Vivir / Sumak Kawsay propone una visión del bienestar basada en la reciprocidad, la interdependencia y la armonía con la naturaleza, emergiendo como horizonte alternativo profundamente enraizado en cosmovisiones indígenas (Acosta, 2012; Gudynas, 2011).

5. Los feminismos comunitarios y descoloniales articulan una crítica interseccional al desarrollo moderno, reivindicando saberes encarnados y cuerpoterritorios, al tiempo que promueven pedagogías del cuidado y formas de resistencia afectiva (Espinosa Miñoso et al., 2014).

6.Las pedagogías críticas y populares, inspiradas en pensadores como Paulo Freire y Orlando Fals Borda, conciben la educación como una práctica de liberación, enfatizando el diálogo, la conciencia crítica y la transformación social (Bainbridge, 2018; Fals Borda, 1986).

7. Finalmente, la crítica desde el decrecimiento y postcrecimiento cuestiona la lógica del crecimiento ilimitado como horizonte civilizatorio y aboga por modelos de sociedad basados en la suficiencia, la cooperación y el cuidado de los bienes comunes (Latouche, 2009; Taibo, 2009).

A pesar de sus diferencias conceptuales y anclajes territoriales, estas corrientes convergen en un cuestionamiento profundo del rol de la universidad como reproductora de lógicas coloniales, extractivistas y funcionalistas. Coinciden en la necesidad de transformar las instituciones de educación superior para que dejen de operar como vehículos de modernización hegemónica y se conviertan en espacios pluriversales de producción de conocimiento, capaces de reconocer y legitimar saberes históricamente subalternizados (Santos, 2009).

No obstante, difieren en su grado de confrontación con el sistema universitario. Algunas corrientes –como ciertos feminismos o las pedagogías críticas– apuestan por procesos de resignificación desde dentro de la universidad, mientras que otras proponen rupturas más radicales, mediante la creación de experiencias educativas autónomas como las universidades indígenas o comunitarias (McCowan, 2019; Walsh, 2009). Esta heterogeneidad de estrategias y horizontes hace aún más relevante analizar cómo, y en qué medida, estas corrientes están siendo incorporadas en los discursos y prácticas simbólicas de las universidades latinoamericanas.

1.4 ¿Dónde está la Universidad para el Post-Desarrollo?

Constituye un terreno especialmente fértil –aunque también profundamente tensionado– para observar la emergencia de discursos postdesarrollistas en el ámbito universitario. Por un lado, la región ha sido históricamente un laboratorio del paradigma del desarrollo, tanto en sus formulaciones modernizadoras como en sus versiones neoliberales, lo que ha generado una densa reflexividad crítica sobre sus impactos sociales, culturales y ecológicos (Escobar, 1995; Quijano, 2020). Por otro lado, también ha sido cuna de resistencias epistémicas y políticas que han dado lugar a propuestas alternativas como el Buen Vivir, la interculturalidad crítica o los feminismos descoloniales (Espinosa Miñoso et al., 2014; Gudynas, 2011). Como señala Walsh (2009), las universidades latinoamericanas están atravesadas por estas tensiones, oscilando entre la reproducción de la matriz colonial del saber y la posibilidad de abrirse a proyectos pluriepistémicos más radicales.

Pero a pesar de su potencia teórica, la presencia de la UPD en los discursos institucionales universitarios continúa siendo incipiente y poco sistematizada (Weber y Tascón, 2019). Aunque se ha observado un alineamiento creciente con el Desarrollo Sostenible (SD) y la TM, poco se sabe sobre la incorporación de lenguajes postdesarrollistas, saberes ancestrales o nociones de justicia cognitiva en las Declaraciones de la Misión de las Instituciones de Educación Superior (DMIESs). Estudios recientes han mostrado que los términos más frecuentes en estos documentos están asociados a la innovación, el impacto o la empleabilidad, reforzando marcos funcionalistas del desarrollo (Cuesta-Delgado et al., 2024). Aun así, se identifican tensiones y vacíos que abren la posibilidad de otras lecturas.

Este artículo se propone contribuir a ese campo emergente mediante un análisis crítico de las DMIESs en LATAM, explorando si existen –y en qué medida– huellas discursivas que puedan ser interpretadas como indicios de una orientación hacia la UPD. En particular, se rastrea la presencia de términos y conceptos asociados a siete corrientes del pensamiento post-desarrollo, tales como saberes ancestrales, comunidad, reciprocidad, interculturalidad, justicia epistémica y sostenibilidad fuerte. El análisis pretende no solo ofrecer evidencia empírica, sino también abrir un espacio de reflexión sobre las condiciones de posibilidad de una universidad inspirada en el post-desarrollo. Para ello, el estudio se guía por las siguientes preguntas de investigación:

a) ¿Qué corrientes del pensamiento postdesarrollista tienen mayor visibilidad discursiva en los Declaración de Misión de la Institución de Educación Superior (DMIES) latinoamericanos?

b) ¿Qué presencia discursiva tienen las distintas corrientes del pensamiento postdesarrollista en los documentos legislativos, de planificación nacional y declaraciones de misión de las instituciones de Educación Superior?

c) ¿Qué patrones nacionales y regionales se observan en la incorporación de estas perspectivas en los sistemas de Educación Superior (ES) latinoamericanos?

A través de estas tres preguntas, se busca no solo trazar un mapa del estado actual de los discursos institucionales, sino también aportar insumos para imaginar futuros posibles de la universidad en clave postdesarrollista.

2. Métodos y materiales

2.1 Método

Este estudio utiliza el Descubrimiento de Conocimiento en Texto (KDT), un proceso derivado del Descubrimiento de Conocimiento en Datos (KDD). El proceso comprende tres etapas principales: recopilación de datos, preprocesamiento y clasificación de los mismos, y la resolución de las preguntas de investigación. El elemento clave de este proceso es la clasificación, para la cual se aplica el Método de Diccionario (Grimmer et al., 2022, cap.16.2).

El método de diccionario se fundamenta en la identificación automatizada de palabras clave asociadas a las distintas corrientes postdesarrollistas presentes en el corpus analizado. Este enfoque permite transformar información textual no estructurada en datos cuantificables, posibilitando una aproximación sistemática a la vinculación temática de los documentos con dichas corrientes. En comparación con los modelos basados en inteligencia artificial, el método de diccionario ofrece una alternativa transparente y reproducible, dado que los criterios de categorización –listas de términos previamente definidos– son verificables y permiten mantener trazabilidad sobre el proceso analítico (Borchardt et al., 2023). No obstante, su alcance resulta limitado, en tanto se restringe a la frecuencia y distribución de los términos, sin incorporar consideraciones contextuales o semánticas sobre el sentido de las menciones.

La construcción del diccionario respondió a un procedimiento inductivo y teóricamente guiado, ante la ausencia de un referente previo para el análisis del pensamiento postdesarrollista. Cada autor elaboró una primera propuesta de términos inspirada en las corrientes teóricas definidas en el marco conceptual, los cuales sirvieron como semillas para identificar combinaciones relevantes de estos términos en una muestra de los documentos analizados. Dichas combinaciones fueron posteriormente discutidas y consensuadas en sucesivas rondas de revisión colectiva. Este proceso, enmarcado en la lógica abductiva propia de los métodos interpretativos (Bazeley, 2013; Charmaz, 2014), permitió validar las categorías y garantizar la coherencia entre la fundamentación teórica y los términos empíricamente empleados, reconociendo al mismo tiempo la dimensión situada y no neutral del instrumento (Santos, 2009; Walsh, 2009).

En total, se generó un listado inicial de 1,244 términos, el cual fue refinado de manera iterativa hasta obtener una versión final compuesta por 480 términos. Cada corriente teórica del universo postdesarrollista quedó representada por un conjunto de palabras y expresiones –incluidos bigramas y trigramas– que posibilitan la detección de su presencia en los textos analizados. Dada la naturaleza interrelacionada de las corrientes, se estableció que cada término pudiera vincularse con un máximo de dos categorías, a fin de reflejar las zonas de solapamiento conceptual propias del campo.

2.2 Recuperación de datos

La recolección de datos comenzó con la obtención de documentos regulatorios y de planificación nacional, así como con la compilación del corpus de DMIES a partir de las páginas web de las Instituciones de Educación Superior (IESs). Los documentos legislativos y de planificación nacional se recolectaron a partir del Observatorio de Políticas de Educación Superior (HEPO), gestionado por el Instituto para la Educación Superior de América Latina y el Caribe (IESALC), el 12 de julio de 2024. El HEPO es una base de datos interactiva que ofrece datos sistematizados y comparables sobre los Sistemas de Educación Superior (SESs) a nivel mundial, con un enfoque en gobernanza, regulaciones, acceso y aseguramiento de la calidad (IESALC, 2024). Del HEPO tomamos dos tipos de documentos:

1. Legislación: Una perspectiva regulatoria que incluye leyes seleccionadas del país, identificadas por el HEPO. Puede ser:

a) Ley de Educación Superior (LES).- Ley nacional que define específicamente el SES.

b) Ley General de Educación (LGE).- Ley nacional que incluye al Sistema de Educación Superior (SES), habitualmente una ley para todo el sistema educativo o el sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación (STI). Se utiliza en los casos en los que no existe una Ley de Educación Superior (LES) específica.

2.Planificación: Incluye todos los Planes de Educación Superior (PESs) del país, identificados por el HEPO.

a) Plan de Educación Superior (PES).- Plan o definición de política nacional específica para el sector de ES o del ministerio correspondiente.

b) Plan General de Educación Superior (PGE).- Comúnmente es un Plan de Educación que abarca todos los niveles del sistema educativo. En ocasiones es un plan sectorial o un plan nacional de desarrollo en el que está incluido la ES. Se utiliza cuando no existe un PES específico.

Algunas consideraciones sobre los documentos recopilados desde el HEPO:

• Primero, el HEPO se basa en fuentes oficiales nacionales, por lo que los datos pueden tener cierto desfase debido a reformas en curso y procesos de validación en algunos países (IESALC, 2024).

• Segundo, el HEPO no incluye datos de Puerto Rico, por lo que se analizaron 18 de los 19 países de la región hispanoamericana, a saber: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, El Salvador, Uruguay y Venezuela.

• Tercero, Venezuela no cuenta con un documento nacional de planificación identificado.

Las DMIESs fueron recopiladas a partir de los sitios web de 2,492 IESs listadas en Webometrics con fecha 5 de marzo de 2021. Webometrics fue seleccionada por su enfoque global, que clasifica instituciones más allá de las universidades de élite en países desarrollados, incluyendo una amplia gama de IESs sin diferenciar entre tipos – tales como universidades de investigación, colegios comunitarios o seminarios teológicos (“Methodology | Webometrics”, s.f.). Si bien esta cobertura amplia es beneficiosa, puede limitar la profundidad analítica si se desea comparar perfiles institucionales distintos.

Mediante una búsqueda automatizada en Google, se escanearon los sitios web de las IESs con los términos “Misión+Visión” y, mediante un programa personalizado en Python, se obtuvieron las declaraciones de misión de las páginas. Un proceso posterior de validación manual, efectuado en octubre de 2021, corrigió, descartó o recuperó DMIESs adicionales para su inclusión, resultando en 1,282 DMIESs, lo que representa el 51.4% (para información detallada de la muestra, véase la tabla 4).

Al finalizar el proceso de recopilación, se obtuvo una base de datos compuesta por 53 documentos: 18 legislativos, 17 de planificación y 18 corpus nacionales (agrupando 1,282 DMIESs de LATAM), como muestra la tabla 1.

Tabla 1. Documentos recolectados desde el HEPO y DMIESs recopiladas desde páginas web, por país

|

|

Datos HEPO |

Web |

|

|||

|

Perspectiva |

Legislativo |

Planificación |

DMIES |

|||

|

País |

LES |

LGE |

PES |

PGE |

corpus (tamaño) |

Total |

|

Argentina |

1 |

0 |

0 |

1 |

1 (66) |

3 |

|

Bolivia |

0 |

1 |

0 |

1 |

1 (41) |

3 |

|

Chile |

1 |

0 |

0 |

1 |

1 (72) |

3 |

|

Colombia |

1 |

0 |

1 |

0 |

1 (156) |

3 |

|

Costa Rica |

0 |

1 |

1 |

0 |

1 (29) |

3 |

|

Cuba |

1 |

0 |

0 |

1 |

1 (22) |

3 |

|

R. Dominicana |

1 |

0 |

1 |

0 |

1 (43) |

3 |

|

Ecuador |

1 |

0 |

1 |

0 |

1 (50) |

3 |

|

Guatemala |

1 |

0 |

0 |

1 |

1 (14) |

3 |

|

Honduras |

1 |

0 |

1 |

0 |

1 (12) |

3 |

|

México |

1 |

0 |

1 |

0 |

1 (552) |

3 |

|

Nicaragua |

1 |

0 |

1 |

0 |

1 (33) |

3 |

|

Panamá |

0 |

1 |

0 |

1 |

1 (17) |

3 |

|

Paraguay |

1 |

0 |

0 |

1 |

1 (30) |

3 |

|

Perú |

1 |

0 |

1 |

0 |

1 (68) |

3 |

|

El Salvador |

1 |

0 |

1 |

0 |

1 (24) |

3 |

|

Uruguay |

0 |

1 |

0 |

1 |

1 (18) |

3 |

|

Venezuela* |

1 |

0 |

0 |

0 |

1 (35) |

2 |

|

Total |

14 |

4 |

9 |

8 |

18 (1,282) |

53 |

* El HEPO no incluye PES ni Plan General de Educación Superior (PGE) para Venezuela.

Fuente: elaboración propia.

2.3 Preprocesamiento

Una vez recopilados los documentos, la siguiente fase -el preprocesamiento- consistió en limpiar y estandarizar los datos. Esto supuso extraer el texto de los documentos originales1, normalizar las palabras a sus formas raíz (lematización), eliminar signos de puntuación, convertir el texto a minúsculas y eliminar palabras irrelevantes (stop words).

Las Tablas 2 y 3 muestran respectivamente el tamaño de los textos para los documentos legislativos y de planificación. Las columnas representan el número de páginas de los documentos originales en formato pdf, el número de tokens y stems de los documentos procesados por país. Los documentos legislativos más extensos son las LESs de Chile y Ecuador, con más de 44,000 palabras (tokens). Los más breves son las LESs de Cuba y Guatemala, con menos de 2,000 palabras. Desde la perspectiva de la planificación del SES, los documentos más extensos son los PESs de Colombia y Costa Rica, y los más breves los de Chile y Uruguay.

La Tabla 4 presenta el corpus de DMIESs compilado por país, detallando el número de IESs registradas en Webometrics, el número de DMIESs recopiladas con su porcentaje correspondiente sobre el total nacional y el número de tokens y stems tras el preprocesamiento del corpus. México representa la mayor proporción, con 552 DMIESs (46% de sus IESs), seguido por Colombia con 156 DMIESs (53%). Los conjuntos de datos más pequeños se observan en Honduras (12 DMIESs, 75%), Guatemala (14 DMIESs, 64%) y Panamá (17 documentos, 59%), cada uno con menos de 30 IESs registradas en Webometrics.

Tabla 2. Documentos legislativos del SES: páginas, tokens y stems

|

País |

Documento |

Tipo |

Págs |

Tokens |

Stems |

|

Argentina |

Ley 24,521: Ley de Educación Superior |

LES |

17 |

9,465 |

4,834 |

|

Bolivia |

Ley No. 070. Ley de la Educación ’Avelino Siñani - Elizardo Pérez’ |

LGE |

40 |

14,819 |

7,892 |

|

Chile |

Ley 21,091/2,018 Sobre Educación Superior |

LES |

101 |

46,209 |

22,403 |

|

Colombia |

Ley 30/1992, Servico público de la Educación Superior |

LES |

29 |

13,694 |

7,486 |

|

Costa Rica |

Ley Fundamental de Educación |

LGE |

19 |

4,465 |

2,203 |

|

Cuba |

Ley 1307/1976. Ley de Enseñanza Superior (en concordancia con la ley N. 369/2018) |

LES |

5 |

2,251 |

1,163 |

|

R. Dominicana |

Ley 139-01 de Educación Superior, Ciencia y Tecnología |

LES |

41 |

12,492 |

6,209 |

|

Ecuador |

LOES 2010 - Ley Orgánica de Educación Superior |

LES |

101 |

44,670 |

22,764 |

|

Guatemala |

Ley de universidades Privadas, Decreto Número 82-87 |

LES |

17 |

3,536 |

1,847 |

|

Honduras |

Ley de Educación Superior, Reglamento General de la Ley, Decreto Número 142-89 |

LES |

23 |

7,648 |

3,937 |

|

México |

Ley General de Educación 2021 |

LES |

48 |

24,176 |

11,825 |

|

Nicaragua |

Ley N. 89 de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior |

LES |

15 |

5,903 |

3,043 |

|

Panamá |

Ley 47 de 1,946, Orgánica de Educación |

LGE |

96 |

28,926 |

15,374 |

|

Paraguay |

Ley N. 4,995 / de Educación Superior |

LES |

27 |

9,604 |

5,135 |

|

Perú |

Ley N. 30,220/2014 Ley Universitaria |

LES |

36 |

23,283 |

11,258 |

|

El Salvador |

Decreto N. 468 Ley General de Educación Superior |

LES |

25 |

9,188 |

4,767 |

|

Uruguay |

Ley No. 18.437 General de Educación |

LGE |

42 |

11,980 |

6,339 |

|

Venezuela |

Ley 1,429/1970, Ley de Universidades |

LES |

23 |

16,541 |

8,223 |

Fuente: elaboración propia.

Tabla 3. Documentos de planificación del SES: páginas, tokens y stems

|

País |

Documento |

Tipo |

Págs |

Tokens |

Stems |

|

Argentina |

Argentina Enseña y Aprende: Plan Estratégico Nacional 2016-2021 |

PGE |

39 |

10,251 |

5,056 |

|

Bolivia |

Plan Estratégico Institucional 2016-2020 [del ministerio de educación] |

PGE |

171 |

73,420 |

35,110 |

|

Chile |

Plan Nacional de Educación 2030 |

PGE |

21 |

7,901 |

3,941 |

|

Colombia |

Acuerdo por la Educación Superior 2034 |

PES |

210 |

89,269 |

45,489 |

|

Costa Rica |

Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal: PLANES 2021-2025 |

PES |

253 |

81,792 |

41,254 |

|

Cuba |

Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social Hasta 2030 |

PGE |

48 |

9,252 |

4,480 |

|

R. Dominicana |

Plan estratégico institucional 2019-2024 (Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología) |

PES |

57 |

20,580 |

10,282 |

|

Ecuador |

Plan de Desarrollo del Sistema de Educación Superior 2022-2026 |

PES |

87 |

30,390 |

14,976 |

|

Guatemala |

Plan Estratégico Institucional 2020-2024 [del Ministerio de Educación] |

PGE |

63 |

16,137 |

8,357 |

|

Honduras |

Plan Estratégico Del Sistema De Educación Superior 2014-2023 |

PES |

64 |

22,182 |

11,200 |

|

México |

Programa Nacional de Educación Superior 2023-2024 |

PES |

90 |

35,195 |

17,107 |

|

Nicaragua |

Plan Estratégico de la Educación Superior 2012-2021 |

PES |

42 |

9,359 |

4,786 |

|

Panamá |

Plan Estratégico de Educación. De Políticas Educativas a la Acción 2019-2024 |

PGE |

60 |

17,638 |

8,780 |

|

Paraguay |

Plan Nacional de Educación 2024 |

PGE |

40 |

14,855 |

7,145 |

|

Perú |

Política Nacional de Educación Superior y Técnico-Productiva 2020-2030 |

PES |

92 |

74,579 |

37,479 |

|

El Salvador |

Política Nacional de Educación Superior de El Salvador |

PES |

42 |

12,571 |

6,248 |

|

Uruguay |

Plan Nacional de Política Educativa 2020–2025 |

PGE |

38 |

9,109 |

4,283 |

Fuente: elaboración propia.

Tabla 4. corpus de Declaración de Misión de la Institución de Educación Superior (DMIES) por país

|

País |

Webs |

DMIES |

% DMIES país |

Tokens |

Stems |

|---|---|---|---|---|---|

|

Argentina |

144 |

66 |

46% |

7,783 |

3,933 |

|

Bolivia |

56 |

41 |

73% |

2,588 |

1,424 |

|

Chile |

133 |

72 |

54% |

4,888 |

2,562 |

|

Colombia |

293 |

156 |

53% |

12,176 |

6,381 |

|

Costa Rica |

66 |

29 |

44% |

1,441 |

763 |

|

Cuba |

33 |

22 |

67% |

1,482 |

776 |

|

R. Dominicana |

62 |

43 |

69% |

2,102 |

1,120 |

|

Ecuador |

65 |

50 |

77% |

3,065 |

1,632 |

|

Guatemala |

22 |

14 |

64% |

855 |

446 |

|

Honduras |

16 |

12 |

75% |

517 |

290 |

|

México |

1,200 |

552 |

46% |

30,649 |

16,411 |

|

Nicaragua |

50 |

33 |

66% |

1,805 |

978 |

|

Panamá |

29 |

17 |

59% |

948 |

516 |

|

Paraguay |

40 |

30 |

75% |

1,389 |

747 |

|

Perú |

134 |

68 |

51% |

2,842 |

1,589 |

|

El Salvador |

39 |

24 |

62% |

1,214 |

665 |

|

Uruguay |

43 |

18 |

42% |

1,501 |

764 |

|

Venezuela |

67 |

35 |

52% |

3,161 |

1,671 |

Fuente: elaboración propia.

2.4 Clasificación

Con los datos recopilados, se procedió al proceso de clasificación, utilizando el diccionario con las siete corrientes teóricas representativas del UPD:

1. Crítica postdesarrollista clásica

2. Pensamiento decolonial

3. Ecología de saberes

4. Buen Vivir / Sumak Kawsay

5. Feminismos comunitarios y descoloniales

6. Pedagogías críticas y populares

7. Crítica desde el decrecimiento y postcrecimiento

Utilizando este diccionario, se calcula la presencia de términos UPD contando las apariciones de los términos correspondientes. Como un indicador complementario se utilizó el Porcentaje de términos UPD. Este porcentaje, que indica la representación relativa de cada corriente UPD, se calcula dividiendo la cantidad de apariciones de todos los términos de cada corriente (por ejemplo, apariciones de términos relacionados con ’Epistemologías plurales y descolonización del saber’ como ’conocimiento colonizado’) para el total de términos que han sido encontrados, reflejando la representación proporcional de cada corriente en relación a los términos encontrados.

3. Resultados

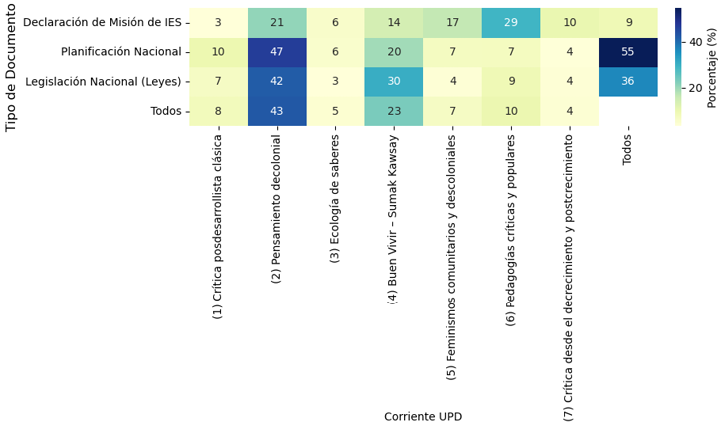

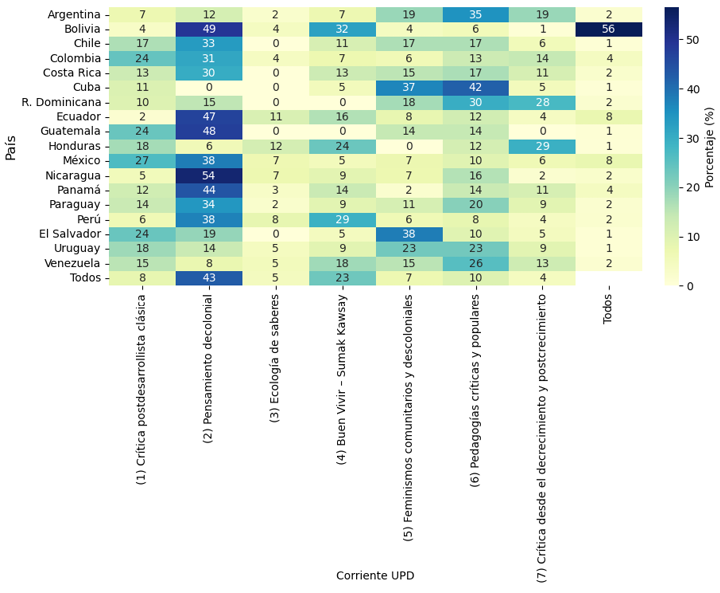

Como resultado final del método de diccionario, se identificaron los términos para cada corriente UPD (Tabla 5), la presencia de las corrientes UPD por tipo de documento (Figura 2) y por país (Figura 3).

La Tabla 5 muestra el recuento de términos únicos, la suma de ocurrencias totales de dichos términos, y el porcentaje de cada corriente UPD con relación al total de términos encontrados. La Figura 1 presenta siete nubes de palabras, que ilustran la ocurrencia de los términos de cada corriente UPD.

Tabla 5. Ocurrencia de términos por corriente UPD

|

Corriente UPD |

3 Términos más repetidos |

Términos |

Ocur. |

% |

|

(1) Crítica postdesarrollista clásica |

dependencia(98), nuevo modelo(52), observatorio plurinacional(10) |

19 |

185 |

8.2% |

|

(2) Pensamiento decolonial |

plurinacional(360), indígena(202), interculturalidad(100) |

35 |

965 |

42.6% |

|

(3) Ecología de saberes |

educación intracultural(15), diálogo saber(13), conocimiento propio(12) |

26 |

108 |

4.8% |

|

(4) Buen Vivir – Sumak Kawsay |

plurinacional(360), ancestral(22), colectividad(21), |

46 |

521 |

23.0% |

|

(5) Feminismos comunitarios y descoloniales |

justicia social(44), equidad género(22), colectividad(21) |

25 |

158 |

7.0% |

|

(6) Pedagogías críticas y populares |

solidaridad(71), servicio comunidad(21), educación intracultural(15) |

51 |

227 |

10.0% |

|

(7) Crítica desde el decrecimiento y postcrecimiento |

solidaridad(71), cooperativo(12), cooperativismo(3) |

14 |

100 |

4.4% |

Fuente: elaboración propia.

Figura 1. Nube de palabras por corriente Universidad para el Post-Desarrollo (UPD)

Fuente: elaboración propia.

En este estudio es importante reconocer que el número de términos analizados es relativamente pequeño, considerando la complejidad del fenómeno abordado. Para cada corriente se identificaron entre 14 y 36 términos, con un total de ocurrencias que oscilan entre 100 y 1,000. Esto contrasta, por ejemplo, con la frecuencia del término Desarrollo –el más mencionado–, que aparece en 871 de las DMIESs (2%) (Cuesta-Delgado et al., 2024). En otras palabras, a pesar de que el margen de términos específicos es acotado, su presencia permite identificar tendencias discursivas emergentes dentro del sistema, especialmente considerando la magnitud del corpus.

3.1 Presencia de los términos UPD por tipo de documento

La Figura 2 ilustra cómo la legislación de ES, los documentos de planificación y los textos del corpus DMIES mencionan los términos de cada una de las corrientes UPD. Se puede ver que los documentos de planificación nacional de ES son en los que más términos UPD se encuentran de entre todos los documentos (55%) luego las leyes (36%) y en las DMIESs, donde apenas están un 9% de los términos encontrados.

3.2 Presencia de los términos UPD por país

La Figura 3 muestra cómo se distribuye la presencia de términos de las distintas corrientes UPD entre los distintos países. En este gráfico se nota que el país que sobresale por la presencia de términos UPD es, sin duda alguna, Bolivia, con un 56% de todos los términos encontrados. Le siguen Ecuador y México con un 8% y luego Colombia y Panamá con un 4%; el resto de países aportan entre el 1% y 2% de términos. Desde la perspectiva de las corrientes UPD se observa que el pensamiento decolonial es el predominante en la mayoría de países. Un primer grupo de países con alrededor de la mitad de términos son: Nicaragua, Bolivia, Guatemala y Ecuador, con índices por encima del 45%.

Figura 2. Mapa de calor de coherencia por perspectiva documental: Legislación de ES, Planificación nacional de ES y corpus DMIES.

Fuente: elaboración propia.

Figura 3. Mapa de calor de la presencia de corrientes UPD por países

Fuente: elaboración propia.

4. Análisis y Discusión

4.1 Visibilidad desigual de las corrientes postdesarrollistas en el discurso universitario

La crítica postdesarrollista clásica no aparece como una de las entradas más frecuentes en los discursos universitarios analizados. Es importante destacar que esta funciona como una base epistémica compartida desde la cual muchas otras corrientes críticas parecen articularse, difuminando su presencia. Aún así, su presencia tiene sentido si se considera el papel fundacional que ha tenido en América Latina, donde se desmanteló tempranamente la promesa del desarrollo como un relato universal y neutro, revelando su matriz colonial, etnocéntrica y eurocentrada (Escobar, 1995; Sachs, 1992). Además de que su presencia no es clara, su tono resulta, en muchos casos, más reformista que rupturista. Lejos de implicar una impugnación radical del paradigma, en ocasiones parece traducirse en un gesto crítico que opera dentro de sus márgenes.

Así, entre estas se encuentra el pensamiento decolonial, que se posiciona como la corriente con mayor densidad conceptual en los documentos analizados. El reconocimiento de términos como “plurinacional”, “indígena” o “interculturalidad” apunta a una sensibilidad creciente respecto a las jerarquías coloniales que estructuran el saber universitario. Y este reconocimiento no es trivial: supone una apertura discursiva a otras ontologías y epistemologías, aquellas que, desde el Sur Global, han reclamado su lugar en la producción de conocimiento (Mignolo, 2007; Quijano, 2020). Ahora bien, como advierte Walsh (2009), la mera inclusión de estos conceptos no es suficiente. La transformación que propone el pensamiento decolonial es estructural y exige, por tanto, reconfigurar los marcos institucionales, los criterios de validación del saber y los vínculos entre universidad y territorio.

De un modo similar, pero con énfasis distinto, la corriente del Buen Vivir / Sumak Kawsay tiene gran presencia de términos. En este sentido, ya no se trata solo de descolonizar el conocimiento, sino de imaginar un horizonte civilizatorio distinto. Que esta propuesta empiece a aparecer en los discursos universitarios sugiere que ciertos marcos cosmológicos indígenas –centrados en la reciprocidad, la relacionalidad y el equilibrio con la naturaleza– están comenzando a ser escuchados como fuentes legítimas de orientación institucional (Acosta, 2012; Gudynas, 2011). Sin embargo, este giro, cuando ocurre, puede ser todavía incipiente y localizado geográficamente. La apropiación del Buen Vivir por parte de las instituciones corre el riesgo de quedar atrapada en un repertorio retórico si no se traduce en cambios sustantivos en la forma de enseñar, investigar y vincularse con las comunidades.

Por otra parte, se sitúan los feminismos comunitarios y descoloniales, aunque con una presencia escasa en los documentos analizados. Esta corriente introduce un lenguaje interseccional que politiza dimensiones históricamente desatendidas en el discurso académico: los cuerpos, los afectos, los territorios. Al centrar sus demandas en el cuidado, la justicia social y la memoria, estos feminismos no solo amplían los márgenes del pensamiento postdesarrollista, sino que lo interpelan desde una ética encarnada y afectiva (Espinosa Miñoso et al., 2014). La visibilidad de estos enfoques en algunos documentos revela un cambio incipiente en las gramáticas de lo universitario. Sin embargo, su alcance institucional es desigual, su capacidad de desafiar la racionalidad instrumental dominante resulta significativa.

Por otro lado, las pedagogías críticas y populares presentan una presencia discursiva también más limitada, aunque su legado en América Latina es difícil de ignorar. Inspiradas en las propuestas de Freire (1978) y Fals Borda (1986), estas pedagogías imaginan la universidad como un espacio de diálogo emancipador, orientado a la transformación social. Su poca visibilidad en los textos normativos podría explicarse por su anclaje práctico y su despliegue más fuerte en las relaciones cotidianas, más que en los discursos oficiales. Aun así, su presencia, aunque modesta, mantiene viva la idea de una educación como práctica de liberación, también en la ES.

Por último, dos corrientes aparecen apenas mencionadas: la crítica del decrecimiento/postcrecimiento y la ecología de saberes. Su casi total ausencia no sorprende del todo, pues en ambos casos, se trata de apuestas que chocan frontalmente con los marcos hegemónicos de innovación, crecimiento y productividad (Cuesta-Delgado et al., 2024). La ausencia de estas propuestas en el discurso universitario refuerza la idea de que aún persisten jerarquías que limitan la emergencia de una universidad verdaderamente postdesarrollista desde estas corrientes.

4.2 Contrastes discursivos entre marcos normativos, de planificación

y misiones institucionales

Al comparar los distintos tipos de documentos institucionales, emerge un patrón claro: no todos los niveles discursivos son igual de receptivos al pensamiento postdesarrollista. Algunos espacios abren más margen para experimentar con estos lenguajes críticos; otros, en cambio, parecen más difíciles de cambiar. Así, entre los primeros se encuentran los documentos de planificación, que destacan como los más permeables a la visión postdesarrollista. Allí, el pensamiento decolonial aparece con particular fuerza, lo que sugiere un esfuerzo por incorporar conceptos como justicia cognitiva, pluralidad epistémica o interculturalidad en la formulación estratégica del sistema universitario. En cierto modo, estos textos ofrecen una suerte de laboratorio discursivo para imaginar reconfiguraciones institucionales más allá del eurocentrismo, en línea con lo que autores como Quijano (2020), Mignolo (2007) y Walsh (2009) entienden como parte del giro decolonial.

Sin embargo, como destacan Santos (2009) y Walsh (2009), el reconocimiento discursivo no equivale necesariamente a una transformación epistémica profunda. La adopción de estas perspectivas puede responder tanto a una convicción crítica como a una racionalidad performativa: decir lo correcto, en el momento adecuado, para alinearse con agendas regionales o satisfacer demandas externas. En estos casos, el lenguaje postdesarrollista podría operar más como señal institucional que como motor de cambio real. El riesgo, entonces, es que estas declaraciones estratégicas se conviertan en gestos vacíos, sin influencia sobre los criterios de calidad, la distribución curricular o las formas de gobernanza universitaria.

Un escenario parecido, aunque con matices, se observa en los documentos legislativos. Aquí, el pensamiento decolonial y el Buen Vivir también tienen presencia. Que términos como interculturalidad o plurinacional ingresen al marco normativo es un dato significativo: muestra que el derecho puede servir como vía de apertura hacia horizontes más inclusivos y contextualizados. De hecho, Walsh (2009) ha hablado de una “insurgencia desde lo legal” para nombrar esta posibilidad de transformar desde dentro del aparato jurídico. Sin embargo, estas legislaciones suelen ser generales y programáticas. Su efectividad depende de que se traduzcan en normas operativas, con mecanismos concretos de implementación. Sin eso, el giro crítico corre el riesgo de quedarse en un nivel declarativo.

Las declaraciones de misión institucional (DMIES), en cambio, presentan un paisaje bastante distinto. Aquí, el espacio para lenguajes postdesarrollistas es mucho más limitado. Estas declaraciones –que condensan la identidad pública de las universidades– suelen estar escritas en clave funcionalista, centradas en la empleabilidad, la innovación o la competitividad. Como han mostrado Cuesta-Claros et al. (2022), este tipo de discurso responde a una lógica de modernización que deja poco margen para marcos alternativos o contrahegemónicos.

En ciertas DMIES se encuentran la mayoría de términos referidos a la corriente de las pedagogías críticas, así como de los feminismos comunitarios y descoloniales. Son casos puntuales, pero reveladores. Estos enfoques suelen emerger en universidades que han construido vínculos estrechos con comunidades, movimientos sociales o espacios de formación docente orientados al cambio. Como plantean Espinosa Miñoso et al. (2014) y Freire (1978), se trata de perspectivas que politizan lo educativo desde el afecto, el territorio, el cuerpo. Su ingreso en las declaraciones de misión, aunque modesto, indica que los procesos de transformación institucional también pueden nacer desde la práctica cotidiana, desde lo concreto, no solo desde el diseño de políticas.

4.3 Configuraciones nacionales del post-desarrollo en América Latina

El análisis comparado de los discursos institucionales revela patrones nacionales diferenciados en la apropiación de las corrientes del pensamiento postdesarrollista. Estos patrones responden no solo a sensibilidades ideológicas, sino también a condiciones político-institucionales, trayectorias históricas y alianzas entre universidad y sociedad civil. A partir de esta diversidad, se identifican cuatro configuraciones regionales que permiten explorar la manera en que ciertos lenguajes críticos encuentran mayor o menor acogida en las instituciones universitarias.

En el primer grupo se sitúan Bolivia, Ecuador, Guatemala, Nicaragua y Panamá. Estos países comparten una alta visibilidad del pensamiento decolonial, reflejada en la incorporación de términos como ’interculturalidad’, ’plurinacionalidad’ o ’indígena’ en sus documentos institucionales. Esta centralidad puede leerse como una expresión de las luchas históricas por el reconocimiento de los pueblos indígenas y de la emergencia de marcos constitucionales que han promovido la pluralidad epistémica, especialmente en Bolivia y Ecuador (Quijano, 2020; Walsh, 2009). No es casual que, en ambos países, la segunda corriente más representada sea la del Buen Vivir, lo cual apunta hacia una reorientación civilizatoria inspirada en cosmovisiones indígenas que cuestionan el paradigma desarrollista (Acosta, 2012; Gudynas, 2011; Villalba, 2013). En Guatemala y Nicaragua, en cambio, la segunda corriente más relevante es la de las pedagogías críticas y populares, lo que señala una apuesta educativa más centrada en la transformación desde los márgenes y la acción comunitaria (Fals Borda, 1986; Freire, 1978). Panamá, por su parte, articula estos tres lenguajes –pensamiento decolonial, Buen Vivir y crítica clásica– en un entramado discursivo más difuso pero también más plural.

En un segundo grupo de países se encuentran Argentina, Cuba, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, donde se observa una fuerte presencia de las pedagogías críticas y populares. En todos estos casos, se constata un arraigo del pensamiento freiriano en las narrativas institucionales, con énfasis en el compromiso social, el aprendizaje dialógico y la transformación colectiva (Bainbridge, 2018). Cuba destaca con el valor más alto en esta corriente, lo cual parece coherente con su modelo educativo basado en principios de equidad y participación ciudadana. Uruguay, además, incorpora de forma notable los feminismos comunitarios y descoloniales, lo que indica una apertura institucional hacia dimensiones afectivas, territoriales y de género en la producción de conocimiento (Espinosa Miñoso et al., 2014). En este grupo, sin embargo, es menos evidente la presencia de marcos epistémicos como la ecología de saberes o el decrecimiento, lo cual sugiere una apropiación más pedagógica que ontológica del post-desarrollo, algo coherente con el resto de países de la región.

Un tercer grupo lo conforman casos singulares que, por su especificidad, escapan a los patrones más generalizados. Honduras presenta un dato especialmente llamativo, al observarse que su discurso institucional se vincula con la crítica desde el decrecimiento y el postcrecimiento, el valor más alto para esta corriente en toda la región. Esta cifra podría estar expresando una sensibilidad creciente hacia las crisis ecológicas y los límites del modelo de crecimiento (Latouche, 2009; Taibo, 2009), aunque también podría responder a posicionamientos marginales que aún no logran articularse en proyectos universitarios consolidados. Por su parte, El Salvador muestra una destacada presencia de los feminismos comunitarios y descoloniales, lo que probablemente refleja trayectorias de colaboración con movimientos sociales, redes de mujeres y comunidades organizadas. Este resultado sugiere que incluso en contextos marcados por la desigualdad o la violencia, la universidad puede convertirse en un actor de memoria, cuidado y resistencia (Espinosa Miñoso et al., 2014).

Finalmente, un cuarto grupo agrupa a Chile, Colombia, Costa Rica, México, Perú y Paraguay. Estos países se caracterizan por una fuerte presencia del pensamiento decolonial, aunque sin que ello se traduzca necesariamente en la incorporación de otras corrientes postdesarrollistas. La ecología de saberes, por ejemplo, aparece sistemáticamente en niveles bajos, lo cual indica que aún persisten jerarquías epistémicas que dificultan el diálogo real entre conocimientos diversos (Mignolo, 2007; Santos, 2009). Colombia y México sobresalen por su énfasis en la crítica postdesarrollista clásica, en una línea heredera de las teorías de la dependencia que se centra en la desigualdad estructural sin romper del todo con la matriz desarrollista (Escobar, 1995; Sachs, 1992). En Perú, en cambio, el Buen Vivir ocupa un lugar destacado como ocurría con Ecuador y Bolivia, lo que podría leerse como un reconocimiento discursivo de las ontologías indígenas andinas en un contexto marcado por la disputa territorial y el conflicto extractivo (Acosta, 2012; Rivera Cusicanqui, 2010).

5. Conclusiones y recomendaciones

En este estudio se propuso identificar la presencia de ideas postdesarrollistas en los discursos institucionales de la educación superior latinoamericana, con especial atención a las declaraciones de misión de las IES, y a documentos legislativos y de planificación nacionales. La pregunta de fondo –qué universidad para qué desarrollo– nos ha llevado a explorar si existen indicios, aunque sean incipientes, de una Universidad para el Post-Desarrollo (UPD) en el entramado discursivo de la región.

Los hallazgos revelan un escenario complejo, en el que conviven aperturas significativas con ausencias persistentes. Si bien la corriente del pensamiento decolonial aparece con fuerza en muchos países, sobre todo allí donde existen marcos normativos que reconocen la pluralidad epistémica, su impacto sigue siendo desigual. En algunos casos, como Bolivia o Ecuador, el vínculo entre discurso y política es más evidente; en otros, la adopción de ciertos lenguajes críticos podrían parecer más una estrategia de legitimación que una apuesta por transformar los fundamentos de la ES.

Del mismo modo, se identifican señales alentadoras en torno a las pedagogías críticas, los feminismos comunitarios o el paradigma del Buen Vivir, que apuntan a formas de conocimiento más encarnadas, territoriales y relacionales. Sin embargo, otras corrientes como la ecología de saberes o el decrecimiento continúan ocupando un lugar marginal. La lógica del desarrollo moderno, con su foco en la competitividad, la innovación tecnológica y la eficiencia, sigue marcando el pulso de muchos de los documentos analizados.

En conjunto, estos resultados no permiten afirmar que estemos ante un giro postdesarrollista en la educación superior latinoamericana, pero sí evidencian la emergencia de un campo discursivo, donde coexisten modelos hegemónicos con tentativas de apertura hacia otros horizontes. La UPD no se presenta como un modelo acabado, sino como un horizonte que interpela, que desacomoda, que empuja a pensar otras formas de hacer universidad desde los márgenes, los cuerpos, los territorios y los saberes silenciados.

A partir de estos hallazgos, se abren varias líneas de investigación futura. Una de ellas pasa por profundizar en el estudio de las experiencias institucionales que logran sostener, más allá del discurso, prácticas pedagógicas y organizativas alineadas con los principios del post-desarrollo. También sería valioso incorporar metodologías participativas que incluyan las voces de estudiantes, docentes y comunidades, para comprender cómo se viven –y se resisten– estas tensiones en el día a día universitario.

El carácter exploratorio de este estudio constituye uno de sus principales aportes, ya que aborda un campo aún poco desarrollado y sin indicadores consolidados sobre corrientes postdesarrollistas en los SES de LATAM. Ante esta ausencia, se elaboró un nuevo diccionario temático, lo que permitió abrir una línea inédita de análisis y ofrecer una primera cartografía del discurso postdesarrollista en la región. Si bien la falta de métricas externas impidió contrastar los resultados mediante correlaciones comparativas, la distribución obtenida aporta una base sólida para futuros estudios, en los cuales se prevé refinar y ampliar el diccionario con la participación de expertos internacionales.

Asimismo, será importante expandir el análisis a otras regiones del Sur Global, buscando puntos de encuentro y divergencia con experiencias africanas o asiáticas, y pensar colectivamente qué significa descolonizar la universidad en contextos diversos. Por último, este trabajo ofrece elementos que pueden ser útiles para quienes diseñan políticas públicas y lideran instituciones de educación superior. Si algo se evidencia es que ampliar el repertorio de lo posible no solo es deseable, sino que puede ser urgente.

Referencias

Acosta, A. (2012). El Buen Vivir. Sumak Kawsay: Una oportunidad para imaginar otros mundos. Editorial Abya.

Arocena, R. (2018). De los principios de la Reforma de Córdoba a la Universidad para el Desarrollo de América Latina en el siglo XXI. Integración y Conocimiento, 7(1), 54-67.

Arocena, R., Göransson, B., y Sutz, J. (2018). Developmental Universities in Inclusive Innovation Systems Alternatives for Knowledge Democratization in the Global South [OCLC: 1009123628, https://doi.org/10.1007/978-3-319-64152-2_1]. Springer International Publishing.

Bainbridge, A. (2018, marzo). Transformative Learning: A Passage Through The Liminal Zone. En Psychoanalysis and Education (pp. 199-216). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429478697-14.

Bazeley, P. (2013). Qualitative data analysis: practical strategies. SAGE. (Vid. pág. 6).

Boni, A., y Walker, M. (2016, abril). Universities and Global Human Development: Theoretical and empirical insights for social change. Routledge. https://doi. org/10.4324/9781315742793.

Borchardt, S., Barbero Vignola, G., Buscaglia, D., Maroni, M., y Marelli, L. (2023). Mapping EU policies with the 2030 agenda and SDGs: fostering policy coherence through text-based SDG mapping [OCLC: 1370610267]. Publications Office of the European Union.

Castro, C. d. M., & Levy, D. C. (2000). Myth, Reality, and Reform. Higher Education Policy in Latin America (I.-A. D. Bank, Ed.). The Johns Jopkins University Press.

Charmaz, K. (2014). Constructing grounded theory (2nd edition). Sage.

Collado-Ruano, J., Madroñero-Morillo, M., y Álvarez-González, F. (2019). Training Transdisciplinary Educators: Intercultural Learning and Regenerative Practices in Ecuador [ISBN: 0123456789 Publisher: Springer Netherlands]. Studies in Philosophy and Education, (38), 177-194. https://doi.org/. 1007/s11217-019-09652-5

Cuesta-Claros, A., Malekpour, S., Raven, R., y Kestin, T. (2022). Understanding the roles of universities for sustainable development transformations: A framing analysis of university models [eprint: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03075079.2018.1512569]. Sustainable Development, 30(4), 525-538. https://doi.org/10.1002/sd.2247.

Cuesta-Delgado, D., Barberá-Tomás, D., y Marques, P. (2024). A text-mining analysis of Latin America Universities’ mission statements from a ‘Third Mission’ perspective. Studies in Higher Education, 1-19. https://doi.org/10.1080/03075079.2024.2377371

Escobar, A. (1995). Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World. Princeton University Press.

Espinosa Miñoso, Y., Gómez Correal, D., y Ochoa Muñoz, K. (2014). Tejiendo de otro modo: Feminismo, epistemología y apuestas descoloniales en Abya Yala. Editorial Universidad del Cauca.

Fals Borda, O. (1986). Conocimiento y poder popular. Siglo XXI.

Freire, P. (1978). Pedagogy of the Oppressed [Num Pages: 13]. En Toward a Sociology of Education. Routledge.

Grimmer, J., Roberts, M. E., y Stewart, B. M. (2022). Text as data: a new framework for machine learning and the social sciences. Princeton University Press.

Guarga, R. (2018). A cien años de la Reforma Universitaria de Córdoba. Hacia un nuevo manifiesto de la educación superior latinoamericana (UNESCO).

Gudynas, E. (2011). Buen vivir: Germinando alternativas al desarrollo. América Latina en Movimiento, ALAI, (462), 1-20.

IESALC. (2024). Higher Education Policy Observatory.

Illich, I. (1971). Deschooling Society (Vol. 44). Harper & Row.

Latouche, S. (2009). Pequeño tratado del decrecimiento sereno. Editorial Icaria.

McCowan, T. (2019). Higher Education for and beyond the Sustainable Development Goals. Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-03019597-7.

Methodology | Ranking Web of Universities: Webometrics ranks 30,000 institutions. (s. f.). Recuperado 1 de octubre de 2021, de https://www.webometrics.info/en/Methodology; https://www.webometrics.org/

Mignolo, W. D. (2007). DELINKING. Cultural Studies, 21(2-3), 449-514. https://doi. org/10.1080/09502380601162647.

Perales Franco, C., y McCowan, T. (2020). Rewiring higher education for the Sustainable Development Goals : the case of the Intercultural University of Veracruz , Mexico [Publisher: Higher Education]. Higher Education, 81, 69-88. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10734-020-00525-2.

Quijano, A. (2020). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. En Cuestiones y horizontes: de la dependencia histórico-estructural a la colonialidad/descolonialidad del poder. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. CLACSO.

Rama, G. W., & Tedesco, J. C. (1979). Education and development in Latin America (1950–1975). International Review of Education, 25, 187-211. https://doi.org/10.1007/BF00598025.

Rivera Cusicanqui, S. (2010). Ch’ixinakax utxiwa. Una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores. Tinta Limón.

Rodríguez Mancilla, H. M., Betancourt Sáez, M. E., y Varas González, R. A. (2018). La episteme neoliberal y la repolitización estudiantil emancipatoria en Brasil y Chile [ISBN: 0000000191]. Sophia, colección de Filosofía de la Educación, 25(2), 259-286. https://doi.org/http://doi.org/10.17163/soph.n25.2018.09.

Rodríguez-Gómez, R., y Alcántara, A. (2001). Multilateral agencies and higher education reform in Latin America. Journal of Education Policy, 16(6), 507-525. https://doi.org/10.1080/02680930110087799.

Sachs, W. (1992). The Development Dictionary: A Guide to Knowledge as Power. Zed Books.

Santos, B. d. S. (2009). Una epistemología del Sur (J. G. G. Salgado, Ed.). Siglo XXI CLACSO.

Santos, B. d. S., y Meneses, M. P. (2014). Epistemologías del Sur [Google-Books-ID: NjS9AwAAQBAJ]. Ediciones AKAL.

Taibo, C. (2009). En defensa del decrecimiento. Sobre capitalismo, crisis y barbarie. Catarata.

Tünnermann Bernheim, C. (1991). Historia de la universidad en América Latina: de la Epoca Colonial a la Reforma de Córdoba (1. ed). Editorial Universitaria Centroamericana.

van Norren, D. (2020). The Sustainable Development Goals viewed through Gross National Happiness, Ubuntu, and Buen Vivir [ISBN: 1078402009487 Publisher: Springer Netherlands]. International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics, 20, 431-458. https://doi.org/10.1007/s10784020-09487-3.

Villalba, U. (2013). Buen Vivir vs Development: a paradigm shift in the Andes? Third World Quarterly, 34(8), 1427-1442. https://doi.org/10.1080/01436597.2013.831594.

Vommaro, P., & Baisotti, P. (2022). Persistence and Emergencies of Inequalities in Latin America. Springer Cham. https://doi.org/10.1007/9783-030-90495-1.

Walsh, C. (2009). Interculturalidade crítica e pedagogia decolonial: in-surgir, re-existir e re-viver. Educação intercultural na América Latina: entre concepções, tensões e propostas. Rio de Janeiro, 7, 12-43.

Weber, S. M., y Tascón, M. A. (2019). Pachamama–La Universidad del ‘Buen Vivir’: A First Nations Sustainability University in Latin America. En W. Leal Filho, A. Lange Salvia, R. W. Pretorius, L. Londero Brandli, E. Manolas, F. Alves, U. Azeiteiro, J. Rogers, C. Shiel & A. do Paco (Eds.), Universities as Living Labs for Sustainable Development (pp. 849-862). Springer Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-15604-6.

1 Los planes suelen estar en formato pdf, con diseños complejos (por ejemplo, gráficos, tablas), lo que limita la precisión de la extracción automática de texto. Por ello, el texto recuperado fue revisado para garantizar su calidad para las siguientes fases del proceso de minería de texto.